Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

BAGI sebagian kalangan, istilah queer masih asing. Istilah ini muncul pada 2005 dan mulai sering digunakan satu dekade terakhir. Judith Butler, filosof Amerika Serikat, menjadi salah seorang yang mengusulkan untuk membatalkan konstruksi gender secara kritis sehingga pola yang selama ini mapan dan menjadi normativitas tidak mengikuti pola gender yang ada.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kata queer kerap digunakan sebagai bagian dari gerakan LGBTQ+ yang lebih luas. Gender queer menjadi sebuah istilah yang sering didengar saat ini, juga mungkin selama keterkaitan dengan gender dikonstruksi secara sosial dalam hal bagaimana menjadi laki-laki dan perempuan. Memaknai gender hanya laki-laki dan perempuan menghasilkan relasi kuasa yang tidak setara. Situasi itu menciptakan diskriminasi, bukan saja terhadap perempuan, tapi juga gender di antara laki-laki dan perempuan karena perspektifnya oposisi biner.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Queer dalam bahasa Inggris dimaknai sebagai inclusivity, reclamation, fluidity, dan political. Dalam bahasa Indonesia, kami lebih memperkenalkannya sebagai “kecairan”, bukan “ketercairan”. Gender queer dapat diistilahkan sebagai kecairan gender. Dan ini semua demi konstruksi normativitas baru yang lebih setara.

Tak hanya pada studi gender, istilah queer juga telah dipakai di bidang sosiologi, antropologi, dan budaya. Kajian kami, yang hasilnya dipublikasikan dalam jurnal eTropic pada 14 Agustus 2024 dengan tajuk “Queering Tropical Heritage: Flora and Fauna Reliefs in Karmawibhangga, Borobudur Temple, Indonesia”, menunjukkan bahwa queer juga dapat terlihat dari ranah biodiversitas tropika.

Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. TEMPO/Subekti

Dalam kajian multidisiplin ilmu ini, saya bekerja bersama peneliti Rusdianto, Hidayat Ashari, serta Wawan Sujarwo dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); Aris Arif Mundayat dari Universitas Sebelah Maret; juga Dony Satrio Wibowo dari Universitas Indonesia. Kami mengkaji sebuah relief yang tidak bisa dilihat di Candi Borobudur karena tidak dibuka atau tertanam di dalam tanah. Relief ini merupakan bagian dari cerita Karmawibhangga yang sering disebut oleh masyarakat sebagai cerita “hukum karma”.

Panel relief naratif Karmawibhangga selama ini digambarkan dengan citra buruk karena berisi cerita seksual atau cerita jelek lain. Namun itu semua adalah citra hoaks. Sebanyak 160 panel di dalamnya justru berisi cerita menarik tentang kehidupan yang sangat penting bagi manusia.

Panel Karmawibhangga merupakan bagian dari total 1.460 panel relief naratif di Borobudur, yang jika keseluruhannya saling dikaitkan, kita dapat menyebut candi tersebut sebagai “Book Stone University”. Kajian ilmu pengetahuan, pesan moral, dan etika kehidupan terbahas di dalam panel-panel yang dibangun pada abad ke-7-8 pada masa Dinasti Syailendra itu.

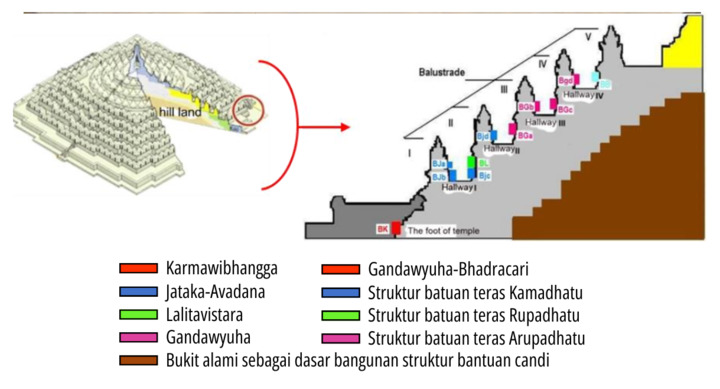

Lokasi panil relief naratif Karmawibhangga di struktur Candi Borobudur. Foto: Dok eTropic/Diolah dari artikel penulis

Analisis terhadap panel Karmawibhangga diperkenalkan oleh Nicolaas Johannes Krom pada 1920. Hingga saat ini, kajian arkeolog Belanda itu masih dijadikan sebagai rujukan oleh pengamat Borobudur.

Namun kami menilai kajian Krom masih bersifat antroposentris, tidak memandang peran singkapan flora dan fauna yang merupakan bagian penting. Kondisi pada masa itu tentu menjadi sebuah kewajaran karena Krom bukanlah bangsa asli Indonesia (Jawa). Sudah seharusnya seluk-beluk budaya dibahas oleh bangsa Indonesia. Karena itu, kami memandang bahwa perlu dekonstruksi dan redekonstruksi cerita yang ada di panel Borobudur dengan melibatkan unsur biodiversitas yang semuanya penuh mengandung makna budaya ataupun sains.

Untuk melakukan dekonstruksi dan redekonstruksi cerita, kami menggunakan kajian queer. Analisis dilakukan terhadap panel cerita yang selama ini digambarkan dengan situasi oposisi biner, seperti laki-laki atau perempuan, maskulin atau feminin, kuat atau lemah, siang atau malam, serta dikotomi lain yang diskriminatif, baik di alam manusia maupun naturalis alam.

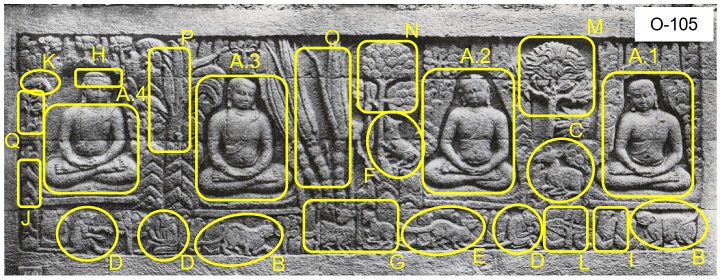

Kami menggunakan contoh panel Nomor 105, yang oleh Krom dijabarkan sebagai empat orang yang sedang bermeditasi. Kami memandang cara berpikir seperti ini masih antroposentris. Pemikiran kritis diperlukan untuk mengkaji makna keberadaan enam jenis flora dan delapan jenis fauna yang menghiasi panel tersebut. Semua flora dan fauna itu jenis asli Indonesia.

Melalui pembacaan pradaksina (dari kanan ke kiri) menggunakan kajian queer secara intra-inter-ekstratekstual, kami menemukan adanya prinsip kesetaraan dalam cerita tersebut. Prinsip kesetaraan itu tidak hanya dalam ranah antroposentris, tapi juga terlihat dalam antar-alam naturalis “post human” (flora-fauna) dan manusia.

Kondisi yang demikian dapat menjadi kritik bagi bangsa Indonesia. Selayaknya kesetaraan semacam itu menjadi modal dasar bagi bangsa ini untuk mengelola alam menggunakan budaya sendiri.

Panel Nomor 105 relief Karmawibhangga, dibaca dari kanan ke kiri: empat petapa (A1-A4) yang sedang bermeditasi dikelilingi oleh sepasang harimau Jawa (B & B), seekor muntjak (C), tiga penggambaran monyet ekor panjang (D), seekor musang palem (E), seekor binturong (F), sepasang kancil kecil (G), siput/gastropoda (H), simbol V (I), simbol Ʌ (J), burung madu (K), talas raksasa (L), mangga (M), nangka (N), tebu (O), pisang (P), dan kacang almond tropis (Q). Foto: Dok eTropic/Diolah dari artikel penulis.

Penyerahan diri kepada “Sang Khalik” nyatanya tidak hanya berlaku pada sosok maskulin sebagaimana yang digambarkan oleh Krom tentang cerita panel Nomor 105. Sosok feminin juga tergambarkan melalui makna flora dan fauna. Menurut analisis kami, simbol-simbol yang digambarkan dalam panel-panel tersebut memiliki makna yang signifikan dan saling mendukung. Keberadaan fauna, misalnya, tidak hanya sebagai simbol waktu siang atau malam, tapi juga menunjukkan hubungan yang menyeluruh.

Dalam kajian terhadap panel ini tersirat bahwa keanekaragaman hayati bergantung pada keseimbangan spesies yang rumit, masing-masing dengan fungsi ekologisnya yang khas. Ketika keseimbangan ini terganggu, biasanya sebagai akibat dari aktivitas manusia, seluruh ekosistem mungkin mengalami konsekuensi negatif. Fenomena ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh komunitas queer berupa berbagai bentuk prasangka dan penganiayaan yang sering kali saling terkait.

Panel tersebut juga menunjukkan adanya kemungkinan kehidupan bersama dan potensi kekerabatan melampaui interaksi yang hanya berpusat pada manusia. Hal ini mengisyaratkan konsep kekerabatan multispesies.

Pada panel Nomor 105, keberadaan gastropoda hermafrodit juga patut dibaca secara saksama. Dalam analisis sederhana, kehadiran gastropoda yang tersingkap di sebagian penutup kepala dapat dipahami sebagai tindakan siput melindungi kepala pertapa dalam komitmennya terhadap asketisme. Namun interpretasi lebih lanjut yang dipengaruhi oleh perspektif queer mengungkap bahwa gastropoda hermafrodit di kepala itu merupakan simbol pengendalian nafsu melalui capaian posisi “anatta” atau “suwung”, yang kesemuanya berkaitan dengan Pancaskandha, ajaran yang sangat penting bagi umat Buddha.

Candi (TWC) Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. ANTARA/Anis EfizudiN

Kondisi “anatta” tersingkap pula dari kehadiran benih-benih pohon ketapang. Jika dilihat dari bawah, percabangan daun pohon ini di empat penjuru mata angin akan terlihat layaknya kondisi inti stupa yang kosong di Borobudur.

Melalui pembacaan di luar teks, panel tersebut juga menyampaikan sebuah kritik sosial melalui keberadaan pahatan sepasang monyet ekor panjang yang sedang menunggui benih pohon ketapang. Pembaca perlu merenungi maknanya.

Sifat biologis monyet terdiri atas melompat-lompat, mencicit, dan berceloteh. Perilaku monyet ini kemudian menjadi dasar munculnya istilah “mind monkey”, yang berasal dari istilah Cina “xīnyuán” atau Sino-Jepang “shin'en”. Secara harfiah, kata ini berarti “hati-pikiran monyet” (heart-mind monkey). Istilah ini merupakan konsep yang menggambarkan keadaan gelisah, tidak teratur, dan kurangnya kontrol dalam pikiran seseorang.

Baca Juga:

Kondisi demikian layaknya tingkah seorang pejabat yang mengalami “post-power syndrome”, yang mengagungkan kedudukannya sebelum lengser atau pada awal turunnya dia dari sebuah jabatan. Karena itu, kedua monyet digambarkan berada di dua sisi benih pohon ketapang. Hanya meditasi atau asketisme tingkat tinggi yang dapat menenangkannya.

Panel relief ini merupakan representasi simbolis yang menyiratkan bagaimana dengan meditasi, hati dan pikiran menjadi fokus dan selaras. Membongkar pemikiran biner normatif juga dianggap penting bagi cara hidup yang ekologis.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Artikel ini bagian dari Kolokium, program penulisan sains popular dan pengembangan komunitas peneliti yang dikelola Tempo. Sebagai rubrik, Kolokium terbit setiap Sabtu.