Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

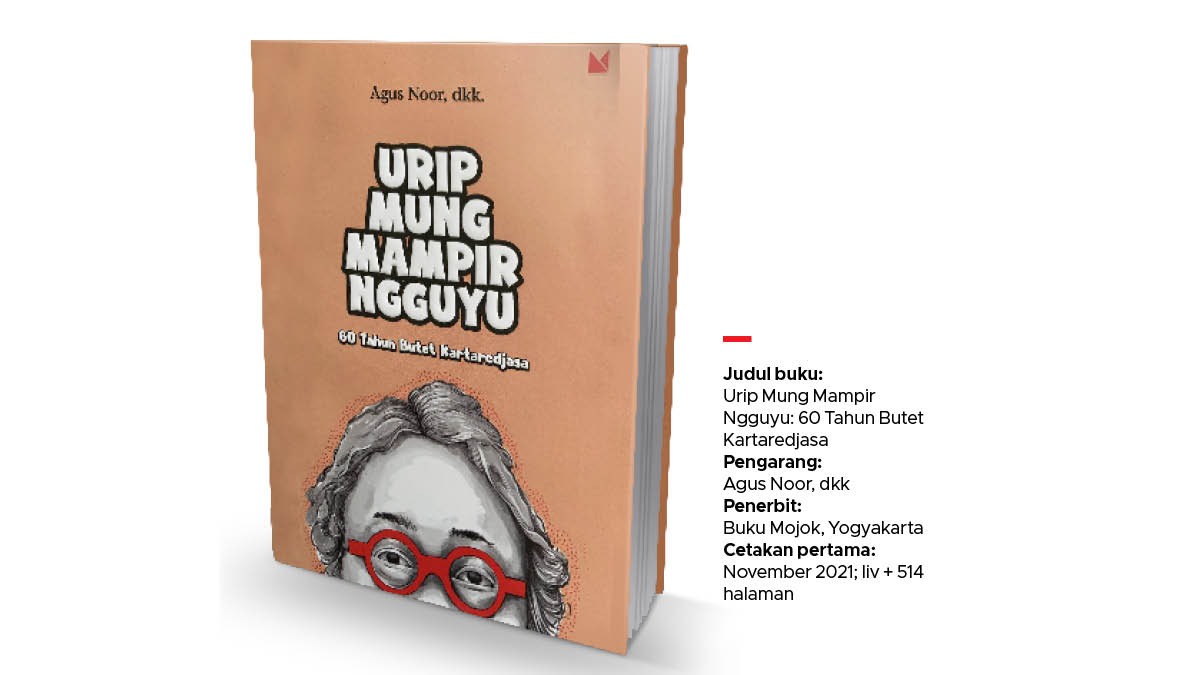

Buku sebagai kado istimewa bagi seniman Butet Kartaredjasa pada ulang tahunnya yang ke-60

Kumpulan tulisan dari para sahabat Butet Kartaredjasa

Sahabat Butet ada dimana-mana, dari kalangan kesenian, politikus, cendekiawan, sampai selebritis.

Kalau saja mau, Butet Kartaredjasa bisa memilih hidup tenteram di lingkungan padepokan, tempat yang menumbuhkan kecintaannya kepada dunia kesenian. Itulah Padepokan Seni Bagong Kussudiardja di Dusun Kembaran, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang masyhur milik bapaknya. Tapi agaknya ada semacam intuisi yang terus membisikinya bahwa lingkungan itu tidak akan membesarkannya sebagai seniman.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kedisiplinan yang ditanamkan oleh “Pak Bagong”—tak pernah diingkarinya sebagai bekal utama kehidupan—pertama kali dipetiknya di sana. Tapi, bagi Butet, menjadi seniman tak cukup dengan modal kedisiplinan ala padepokan. Butet bukan seniman “pemberangsang”, demikian tulis Ashadi Siregar, tapi dia selalu cenderung menafikan “struktur formal” dan memilih “menggelandang di mandala anak muda” di Yogyakarta, pada 1970-an (halaman 250).

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Buku ini membeberkan banyak cerita tentang “saudagar akting” bernama Butet di dalam dan di luar panggung. Kisah-kisah tentang ketegaran, kerja keras, kegemasan, dan yang selalu terasa kocak.

Kenyataan pahit di luar padepokan memproses Butet lebih keras. Sejak bergabung dengan Teater Gandrik pada 1986 dan memainkan lakon kritik sosial Pak Kanjeng (1993), dia dianggap mbalelo oleh bapaknya. Bagong Kussudiardja adalah seniman serba bisa yang aktif dalam Badan Kerja Sama Budayawan dan Militer (BKS BuMil), oposisi Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) pada 1960-an. Dia juga aktif sebagai penasihat ketoprak Sapta Mandala bentukan Komando Daerah Militer IV/Diponegoro.

Selama bertahun-tahun bapak dan anak ini tidak berbicara. Butet bahkan di-sebratke—tidak boleh melakukan aktivitas dan berproses di padepokan—oleh Bagong. Dia mesti sembunyi-sembunyi di malam hari untuk berlatih pentas monolog-nya di padepokan. Tapi jelaslah bahwa multitalenta Bagong Kussudiardja sebagai penata tari, penari, pelukis, dan pemain film mengalir dalam tubuh Butet.

Dia tidak ingin menjadi besar dengan sekadar membonceng nama. Nama besar Bagong, tersirat dari tulisan Muhidin M. Dahlan, justru dilihat Butet mengandung kelemahan, karena karya-karyanya jadi cenderung mengulang (hlm. 64-75). Maka Butet pun berteater dan menulis, menemui berbagai jenis manusia yang tidak pernah dijumpainya di padepokan, mangkir dari jalur menari atau melukis batik bapaknya. “Ndasmu!” itu yang dikatakannya ketika seorang pewawancara menggodanya, bertanya, “Siapa itu Bagong Kussudiardja” bagi dia?

Saat masih di sekolah menengah pertama, Butet menyaksikan kehebatan W.S. Rendra bermain sebagai Hamlet di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Dia mbludus, tak membayar tiket, menguntit Roedjito yang saat itu adalah skenografer pentas-nya Rendra. Terkesima atas keaktoran Rendra yang ditonton dari ruang penata lampu, Butet seakan bersumpah pada dirinya sendiri, “Besok, akulah yang ada di panggung itu”.

Agus Noor—menulis pengantar panjang dan menarik untuk kumpulan tulisan para sahabat Butet ini—menyelipkan kisah bermakna itu dalam wawancara oleh Nevi Safitri di buku ini (hlm. 275). Sedini itu pula, pada 1973, Landung Simatupang dengan jeli mengamati bakat teater Butet sebagai remaja dari wilayah Singsosaren yang mengikuti Festival Teater Paroki Kemetiran di Yogyakarta.

Kala itu, potensi untuk “menjadi aktor menawan” dengan kemampuan “memainkan takaran emosi ataupun efek teatrikal-komikal” dilihat oleh Landung pada pelanggan aktor dan sutradara terbaik dalam tradisi festival teater antar-sekolah menengah atas di Yogyakarta tersebut.

Di Yogyakarta, Butet menggenjot potensi besarnya dengan belajar dari berbagai grup teater, seperti Teater Kita-Kita, Teater Dinasti, dan Teater Tikar; lalu kita tahu kelak pada Teater Koma dan Teater Mandiri di Jakarta. Pentas-pentas Butet dan gaya sampakan Teater Gandrik dianggap telah memberi warna baru selepas kejayaan—dan kecenderungan monolit—Bengkel Teater (hlm. 50-55).

Buku ini adalah kado istimewa untuk Butet pada ulang tahunnya yang ke-60. Inisiatif dan kerja sahabat-sahabatnya boleh diacungi jempol. Dalam waktu hanya dua bulan, kumpulan tulisan para sahabat yang tebalnya lebih dari 500 halaman lebih ini digeber dan dirampungkan.

Butet sendiri kaget atas terbitnya buku tersebut pas pada hari lahirnya, 21 November lalu. Itulah yang menyemangati dia juga untuk sembuh dari sakit saraf terjepit yang membuatnya nyaris lumpuh sejak Juni lalu. “Buku itu menjadi energi yang sangat besar bagi saya di saat ini,” katanya. “Semua itu mustahil terjadi jika kami semua tidak menaruh rasa hormat kepada Pak Butet Kartaredjasa,” tulis Puthut E.A. pada epilog (hlm. 513)

Sahabat Butet Kartaredjasa ada di mana-mana. Dari bidang kesenian sampai politik, tokoh agama, menteri, anggota DPR, cendekiawan, aktivis, hingga selebritis. Belum lagi sahabat-sahabat karib dan semua tetamunya, orang-orang penting di republik ini, dalam pertunjukan program televisi Sentilan Sentilun yang ditayangkan pada April 2010 sampai pertengahan 2017. Alangkah bahagia dan marem-nya memiliki sahabat dengan keragaman seperti itu. Dia pun akhirnya rujuk dengan bapaknya setelah Bagong menyaksikan pentasnya, Mayat Terhormat, dan Butet seketika itu juga menyindirnya dari atas panggung (hlm. xxxiv).

Buku "Urip Mung Mampir Ngguyu"/Dok. Tempo

Kesuksesan Butet di dunia panggung yang melebar ke layar lebar dan televisi di buku ini dikisahkan melalui jungkir-balik perjalanan menapak ke sana. Butet sangat gesit dan cerdas bermain di dua kenyataan yang biasanya tegas dipertentangkan: otonomi dan heteronomi. Yang pertama percaya pada kemutlakan norma dalam kesenian dan, yang kedua, tidak ingin memisahkannya secara tegas dengan berbagai urusan kehidupan nyata.

Bagaimana cara Butet mengelola kedua soal itu? Saat honor para pemain teater di Yogyakarta masih dihargai seporsi tongseng atau sebungkus nasi brongkos, Butet menerapkan ide heteronominya yang unik. Ketika seorang anggota kelompoknya tak mampu melunasi uang pinjaman kepada grup, dia meminta semua anggota lain untuk ngutang bareng, sebagai ganjaran “bagi hasil” proses alot dalam berteater.

Perasaan berutang dan komitmen teguh untuk melunasinya akan mempertahankan grup teater dari ancaman terbesarnya: bubar. Berteater adalah proses bertumbuh bersama dengan etos grup. Susilo Nugroho, aktor kawakan Teater Gandrik, menyebutnya sebagai “ngutang agawe santoso”—itulah heteronomi—sedangkan Butet berperan menjaga prinsip otonomi tertentu ketika bernegosiasi dengan “pihak ketiga” (otonomi). Dia menggadaikan sebidang tanah yang dimilikinya untuk mengawali “pentas besar” Teater Gandrik yang mesti mandiri, tidak lagi mengandalkan “pentas tanggapan” dari kampung-kampung dan acara di TVRI. Begitulah Teater Gandrik bertekad untuk bertahan, berkembang, dan kemudian sukses (hlm. 84-86).

Dia yakin, seyakin-yakinnya, bahwa Butet Kartaredjasa adalah aktor, “pengecer jasa akting”, bukan “B-e-t-e-t”— sekadar tukang peniru suara Pak Harto—yang memang telah melambungkan namanya. Tempatnya, ujar dia, bukan di atas panggung pelawak, melainkan di teater (monolog).

Romo Mangunwijaya-lah yang memberinya julukan “Raja Monolog”. “Saya bukan sejenis burung beo yang bisa diperintah-perintah oleh pemiliknya untuk menirukan suara,” tuturnya (hlm. xxxii). Selucu apa pun pentas “tukang monolog”, hal itu memiliki “formula estetik” yang lebih kurang otonom, sekaligus melakukan “perubahan lingkup kritik” yang mengundang problem-problem sosial dalam heteronomi kehidupan (hlm. 266). Atau, kalau boleh meminjam istilah perupa S. Teddy Darmawan, seniman begini bukanlah sekadar “artopopian”, anjing kecil yang lucu dan penurut.

Dalam ketegangan antara otonomi dan heteronomi seperti yang dialaminya, Butet kerap kali berhadapan dengan pengalaman nyaris mati. Saat ambruk di tengah pentas Lidah Pingsan di Purna Budaya, Yogyakarta (1997), dia mengaku sebagai “aktor yang kalah”. Penonton menyoraki hal itu sebagai akting, dan Butet hanya bisa menjawab lemah, “Ini beneran, suuu….” Butet memutuskan tidak melanjutkan pertunjukan monolognya. “Teater penting, tapi tanggung jawabku pada hidup jauh lebih penting. Aku punya tanggung jawab sosial yang mesti aku penuhi…. Apa artinya berkesenian kalau kehidupanmu berantakan?” (hlm. xii-xvi).

Pengalaman pula yang dihadapinya dalam pentas Kanjeng Sepuh di Graha Bhakti Budaya, Jakarta, pada 2019. Di atas pentas berlatar kuburan, Butet limbung dan tumbang oleh serangan jantung. Dia melepas kostum Semar-nya di balik layar dan pingsan beberapa lama. Tapi rupanya ia “tak ingin kalah dua kali”. Persis pada bagian akhir, Semar melangkah masuk panggung lagi dan menuntaskan semua dialognya. “Aktor tua” itu hidup kembali. Sesungguhnya serangan jantung sudah terjadi pada sore hari sebelum pentas. Secara ajaib Butet telah melampaui golden time dalam situasi kritis itu. Begitulah ketegangan antara otonomi dan heteronomi dalam teater dan kehidupannya sudah menghadiahi dia lima ring pada jantungnya. “Naik pangkat” dari bintang satu langsung ke bintang lima terjadi saat menjelang pentas Para Pensiunan 2049 (2019).

Kisah-kisah di buku ini juga membawa kita jauh ke belakang panggung, di masa para aktor teater seperti Butet dan kawan-kawannya “menabrak-nabrak tapi akhirnya kecandhak”. Kisah-kisah di Bab I dan Bab II menunjukkan pergulatan Butet di dunia keaktoran, Bab III menaburkan cerita-cerita keseharian Butet yang kocak.

Di lingkungan para perupa, ia layaknya jembatan Surabaya-Madura yang mempertemukan karya mereka dengan jejaringnya yang luas, termasuk para kolektor. Dagelan Mataram, guyonan parikeno, ketoprak pelesetan, ludruk, dan wayang orang, itulah khasanah kebudayaan Jawa yang diserap oleh Butet. Tapi ia selalu berupaya mengolah dan mengaktualkannya kembali dalam situasi yang menantang kreativitas dan visi mengenai “selo” (waktu senggang). Kreativitas, yang diistilahkan Butet sebagai “niat baik seniman”, akan muncul secara orisinal melalui sikap batin yang tidak kemrungsung, tapi selo (selalu punya waktu).

Butet berlatar pendidikan seni rupa. Dia mulai menjajal kreativitasnya di bidang itu dengan pameran tunggal “Goro-Goro Bhineka Keramik” di Galeri Nasional Indonesia (2017). Ia seakan mau menegaskan jalurnya sebagai seniman “kidul” dalam lanskap seni rupa di Yogyakarta yang membelah antara keintelektualan dan kesenimanan.

Bakatnya di situ tidak kecil. Tapi sesungguhnya dunia paling intens yang digelutinya dan membesarkan namanya adalah teater. Karena nama besar sebagai Raja Monolog dan dalam dunia panggung itulah apa saja yang dikerjakan Butet memanen sukses. Dia telah menjadi “pohon besar” yang menghidupi pohon-pohon di sekelilingnya.

Memang, “asuuwoook…!” Selamat ulang tahun, Pak Kanjeng Butet Kartaredjasa, semoga panjang usia, dan tetaplah mbalelo dengan caramu sendiri.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo