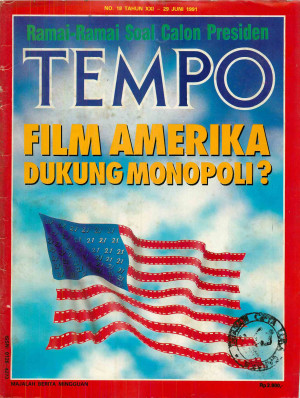

Proteksi film Indonesia sudah berlangsung sejak dulu, tetapi justru tak berkembang. Kini malah makin tragis. Tapi apa perlu film Indonesia muncul di bioskop elite? "KAMI akan turun ke jalan." Kalimat bernada patriotik ini meluncur dari mulut Wakil Ketua Persatuan Artis Film Indonesia (Parfi) Aspar Paturusi, pekan lalu. Itulah pernyataan protesnya setelah dua anggota MPEAA masuk ke Indonesia bekerja sama dengan Kelompok Subentra. Insan film anak negeri ini khawatir, banjir film Amerika akan menguras periuk nasinya. "Akan terjadi pengangguran di kalangan artis," kata Ketua Parfi Ratno Timoer, menambahkan. Rabu pekan ini, menurut rencana, pengurus Parfi dan pengurus Karyawan Film dan Televisi (KFT) akan mengadu ke DPR. Dari gedung wakil rakyat di Senayan itu, orang-orang film ini akan terus ke Kedubes Amerika, lalu ke Departemen Penerangan, Departemen Perdagangan, dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau rencana itu menjadi kenyataan, protes orang film ini tentu lebih serius dari aksi solo Farouk Afero pada 1973. Bintang film berdarah Pakistan itu menggugat bioskop yang menganaktirikan film nasional dengan aksi poster sambil menggundul kepalanya. Toh bioskop-bioskop di Jakarta tetap saja gencar memutar film-film Mandarin yang memang laris saat itu. Film nasional memang sudah semaput karena monopoli distribusi, apalagi dihantam bah dari Hollywood. Lihat saja parahnya PT Virgo Putra Film. Gedungnya di Jalan Hasyim Asyari, Jakarta Pusat, yang berlantai empat, tampak kusam. Yang membedakan gedung itu dengan gudang cuma puluhan poster film lokal. Di ruang tamu lantai satu, tak ada seorang tamu pun menunggu. Malah, dua orang pesuruh kantor memakai kursi tamu untuk tidur-tiduran. I.W. Ririhena, pensiunan AURI yang jadi satpam di sana sejak Virgo berdiri tujuh tahun silam, sembari duduk santai berkata, "Saya dan kantor ini sedang collapse." Bulan lalu, kata satpam ini seorang sopir di-PHK, menyusul lagi beberapa karyawan. Ferry Anggriawan, bos Virgo, berkantor di lantai dua. Banyak meja kosong di seputar meja Ferry. Juga rol-rol film yang berhamparan. Ada 300-an rol teronggok begitu saja. "Itu gulungan film yang tidak laku," ujar produser 37 tahun yang mantan suami Meriam Bellina ini. Film terakhir yang dibuat Virgo adalah Barang Titipan, April lalu. Setelah itu produksi dihentikan. "Ini protes saya terhadap sistem monopoli dalam distribusi film nasional," kata Ferry. Bagi Ferry, masuknya MPEAA hanya akan memperkuat posisi monopolis yang diperoleh Subentra Group, milik taipan Sudwikat- mono dan kongsinya, Benny Suherman. Karena, Subentra sudah lama membentuk agen-agen dan distributor di daerah yang diberi kekuasaan sehingga tak ada distributor lain. Mau tak mau film harus dijual ke distributor yang ditetapkan Subentra. Artinya, posisi distributor untuk menentukan harga dan cara pembayaran lebih kuat. Film Pagar Ayu milik Virgo, contohnya. Di Jawa Tengah, kata Fery lagi, film itu cuma dihargai Rp 30 juta untuk empat copy. Padahal modal untuk membuat copy dan iklan saja sudah Rp 12,5 juta. Celakanya, distributor membayar dengan cek yang mundur enam bulan. Setelah dimakan bunga bank, sisanya tinggal Rp 12,5 juta. Ini jauh sekali dari ongkos produksi. Tahun lalu, Virgo merugi sampai Rp 500 juta. Sophan Sophiaan, Ketua KFT dan mantan bos PT Visindho Mardhika Film (perusahaan ini sudah tutup), melihat distributor Grup Subentra seenaknya menekan harga. Ia memberi contoh film Ibuku Sayang Ibuku Malang, yang di Jawa Tengah hanya dibeli Rp 10 juta, padahal pasaran film nasional Rp 30 juta sampai Rp 40 juta. Modal pembuatan film itu Rp 300 juta. "Bagaimana modal bisa kembali?" tanya Sophan. Semua cerita tak sedap ini, ironisnya, terjadi justru saat upaya keras menjadikan film Indonesia tuan rumah di negeri sendiri. Upaya-upaya itu ditempuh dengan berbagai proteksi. Misalnya didirikannya PT Perfin, pengedar film nasional yang ditunjuk pemerintah. Sayangnya, proteksi itu menjadi bumerang. Misalnya, ada aturan batas minimal karcis terjual pada hari pertama atau take off figure (TOF). Kalau untuk tiga kali pertunjukan, terjual karcis 200 di gedung yang kapasitasnya 900 sampai 1.250 tempat duduk, film nasional itu boleh terus diputar. Atau terjual 150 karcis dari gedung berkapasitas 500 sampai 900 kursi. Atau laku 125 karcis dari gedung dengan tempat duduk 250 sampai 500. Di bawah itu, film diturunkan, tak peduli karena hujan atau apa. Ketentuan ini adalah kesepakatan yang dibuat Perfin bersama gabungan pemilik bioskop (GPBSI), Persatuan Produser Film Indonesia (PPFI), dan asosiasi importir film yang dikenal sebagai Kesepakatan Cipayung, 1986. Film Langitku Rumahku terkena peraturan ini ketika bermain di Studio 21, Jakarta. Di luar Jakarta, Perfin punya distributor di 18 ibu kota provinsi. Cuma, distributor Perfin nyaris tak berkutik dengan distributor yang ditunjuk Subentra. Akibatnya, ada sekitar 60 film nasional belum bisa beredar di daerah. Di Jakarta saja ada 22 film nasional yang masih menunggu giliran. Dirut PT Perfin Yusack Susanto bilang, pihaknya tak bisa berbuat apa-apa. "Kita berusaha supaya film nasional laku. Tapi kalau ada produser teriak filmnya tak bisa beredar, itu artinya filmnya memang tak ditawar orang," ujar Yusack. Proteksi pada film nasional adalah sebuah sejarah panjang, sebelum Perfin berdiri pada 1975. Pada awal masa Orde Baru 1966, ketika produksi film hanya satu atau dua judul setahun, Menpen B.M. Diah membuka lebar-lebar keran impor. Jumlah film asing pernah 700 judul setahun. Tapi Diah menarik Rp 250 ribu dari tiap judul, untuk memproduksi film nasional. Gairah sineas Indonesia pun menggebu lagi, muncullah film laris seperti Bernapas dalam Lumpur (1967) karya Turino Junaedy, atau Nyi Ronggeng (1967) karya Alam Surawijaya. Juga film bermutu- tapi kurang laku- seperti Apa yang Kau Cari Palupi. Pada 1972, Menpen Boediarjo membentuk Badan Koordinasi Importir Film (BKIF). Ketika Mashuri menggantikannya, BKIF dibubarkan. Mashuri membentuk empat konsorsium importir film (KIF). Kuota film asing dipatok 350 judul setahun. Pada 1975, bahkan terbit Surat Keputusan Bersama Menpen, Mendagri, dan Mendikbud. Isinya: bioskop harus memutar film nasional, minimal dua judul sebulan. Mashuri juga mengharuskan importir membuat film nasional. Untuk setiap film yang diproduksi, importir boleh mendatangkan tiga film asing. Produksi film nasional pun melonjak, di tahun 1977 itu tercatat 135 judul. Tapi kualitasnya amburadul. Ganti menteri, ganti aturan. Di zaman Menpen Ali Moertopo, KIF diubah menjadi Asosiasi Importir Film (AIF). Jumlah importir dipangkas, dari 71 menjadi 26. Kuota film asing diturunkan jadi 260, ditambah 25 film anak-anak. Untuk tiap judul film asing, ditarik Rp 3 juta untuk sertifikat produksi film nasional. Di zaman Menteri Harmoko, importir diciutkan lagi menjadi 18. Kuota film diturunkan, tinggal 200 judul setahun. Dana sertifikat produksi Rp 3 juta untuk enam copy pertama dan tambahan Rp 1 juta untuk copy berikutnya yang maksimal sembilan copy. Harmoko juga menginginkan, film asing yang masuk harus bermutu dan kultural edukatif. Kuota film asing diturunkan lagi, tinggal 190 judul pada 1985. Tiap judul tetap dikenai Rp 3 juta untuk enam copy pertama, lalu tambahan Rp 1 juta untuk maksimal 12 copy berikutnya. Tahun ini, kuota film asing tinggal 160 judul. Tiap judul dikenai Rp 3,5 juta untuk 6 copy pertama dan masing-masing Rp 500 ribu untuk 18 copy tambahan. Ada aturan, kalau sebuah film asing tak laku, jatah copy tambahannya bisa diberikan pada film asing lainnya. Sudah begitu banyak proteksi diberikan, toh kita kalah dengan India, misalnya. Balakrishnan, Direktur Pusat Kebudayaan India, mengatakan, pada 1985 negerinya memproduksi 912 judul. Tradisi sinematek India memang sudah 79 tahun. Sejak 1947, sudah enam film India memperoleh berbagai kategori penghargaan di festival film Cannes. Kharij karya Mrinal Sen mendapat special jury price di tahun 1983. Padahal, film Amerika juga langsung dipasarkan di India, tanpa kuota. Kunci keberhasilan India, tutur Balakrishnan adalah peran pemerintah lewat National Film Development Corporation. Badan ini menyediakan dana pembuatan film, membangun gedung bioskap, mengekspor film India, menopang distribusi, dan memberi modal peralatan insan film India. Bantuan itulah yang kurang di Indonesia. Tapi apa mesti film Indonesia harus muncul di gedung elite di kota-kota besar? Produser Budiati Abiyoga mencoba lebih realistis. Ia punya resep: buat film dengan tema seks, sadisme, dan mistik. Lebih menarik kalau ada kaitannya dengan legenda. Biaya produksi bisa cuma Rp 150 juta, film pun laku. Asal, tak ngotot minta diputar di bioskop 21. Di bioskop pinggiran pun jadi, dan ditonton rakyat kelas menengah ke bawah. Artinya, film nasional memang tak perlu jadi tuan rumah di negeri sendiri. Itu kalau pengertian "negeri sendiri" juga berarti muncul di bioskop selikuran alias 21. Sekali-sekali muncul seperti anak kos, mungkin tak apa-apa. Toriq Hadad, Wahyu Muryadi, Iwan Q. Himawan, Dwi S. Irawanto

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini