Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

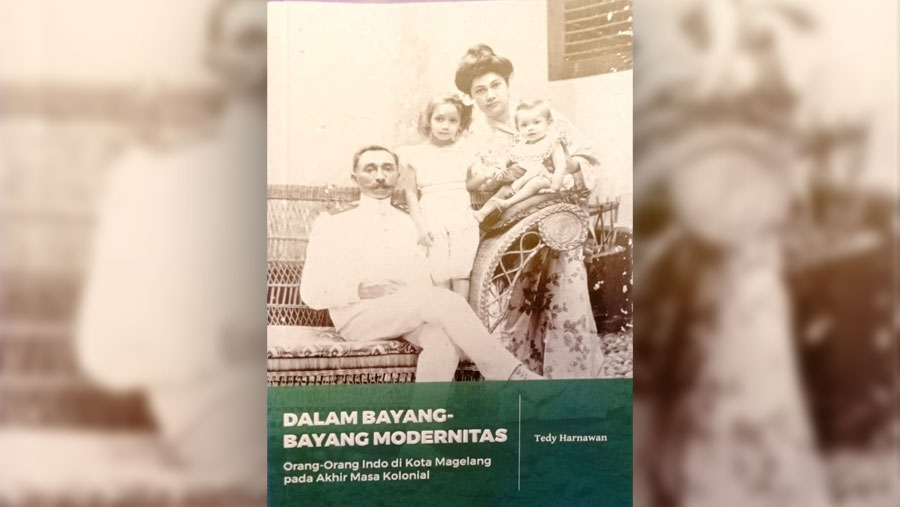

Buku tentang kehidupan warga Indo di Magelang pada 1920-1940an

Populasi warga Indo di Magelang pada masa kolonial cukup banyak.

Buku ini membahas posisi warga Indo yang sering dianggap kelas dua oleh warga Belanda totok.

ANDRIES Schell de Nijs, umurnya 80-an tahun, adalah indo Belanda-Jawa. Ia kini warga Barcelona, Spanyol. Ia kelahiran Magelang, Jawa Tengah, dan menghabiskan masa kecilnya di kota sejuk itu. Ayahnya adalah seorang totok Belanda yang menjadi serdadu Tentara Kerajaan Hindia Belanda atau KNIL. Ibunya asli Ambarawa, yang bekerja sebagai perawat di hospital militair (rumah sakit tentara) Magelang. Pada 1950, keluarganya mengikuti program repatriasi (pemulangan) ke Belanda.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo