Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Wagiono Sunarto menggeluti seni grafis dan animasi sejak 1975.

Menurut Wagiono, perbedaan zaman menjadi faktor kurang berhasilnya komik wayang masa kini dibanding pasar 1957-1970.

Selain sebagai pekerja profesional, Wagiono adalah akademisi yang menekuni bidang ilmunya dengan sungguh-sungguh.

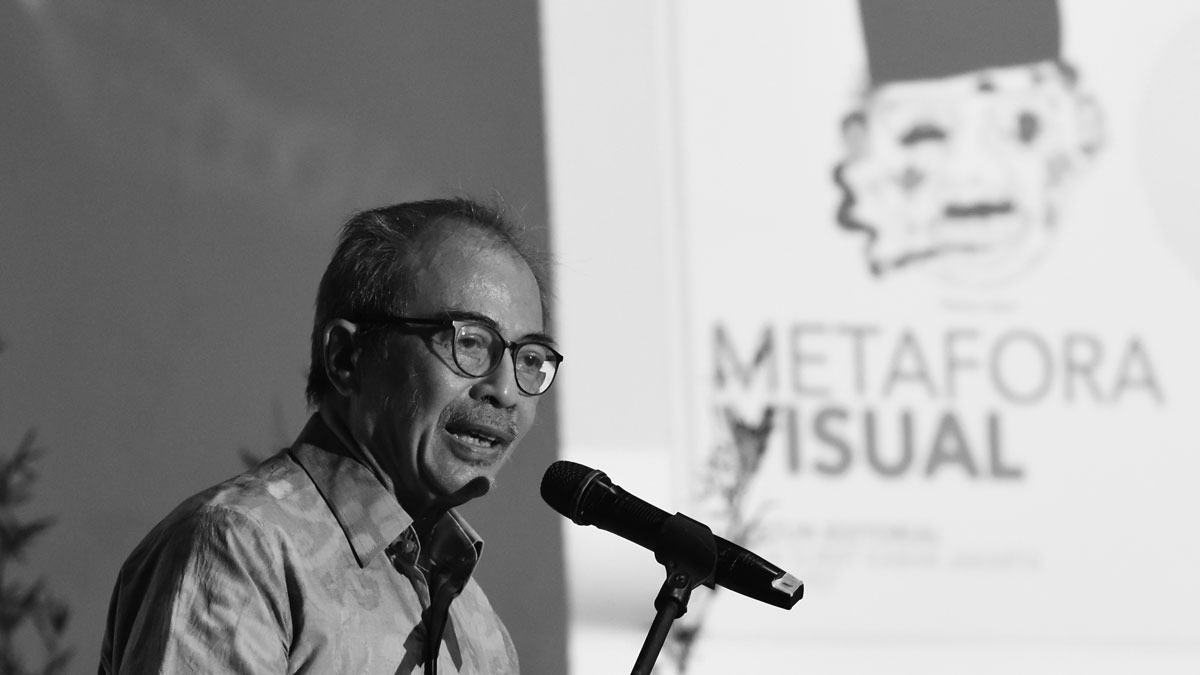

MAS Gion, begitulah koleganya di Institut Kesenian Jakarta (IKJ) menyapa Wagiono Sunarto—rektor perguruan tinggi seni itu dari 2009 sampai 2016—yang meninggal pada Kamis malam, 13 Januari lalu, dalam usia 72 tahun. Sering bercanda, humor terakhir Mas Gion yang masih saya ingat di antara rapat-rapat di Sekolah Pascasarjana IKJ adalah tentang rasa pecel: "Rasa pecel sekarang berubah menjadi rasa disinfektan, karena tukang pecel mencuci tangan dengan disinfektan dulu sebelum membuat pecelnya." Secara tradisional pecel memang dibuat dengan tangan telanjang.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo