Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

SENIN, 4 Maret 2024, Mbak Dini, ibu mertua sastrawan Yudhistira Ardi Nugraha Moelyana Massardi, meninggal. Saya dan Rayni, istri saya, tiba di rumah Yudhis—sapaan Yudhistira—pada pukul 11.20. Di ruang tamu, jenazah Mbak Dini terbujur di ruang tamu dan siap diberangkatkan ke masjid. Tapi Yudhis dan keluarga batihnya tidak tampak.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

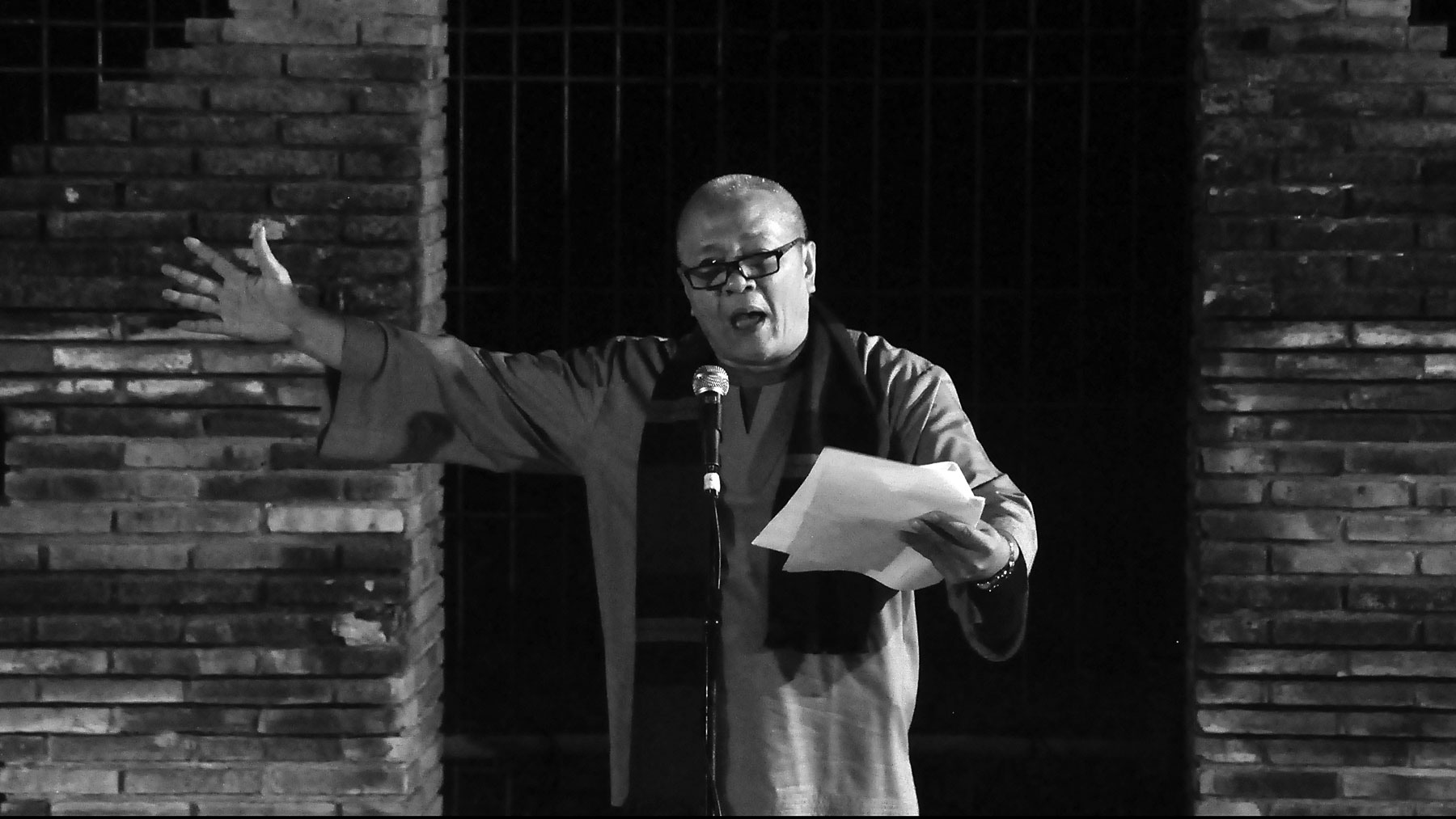

Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "Seperti Daun, Yudhis Runduk pada Musim"