Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

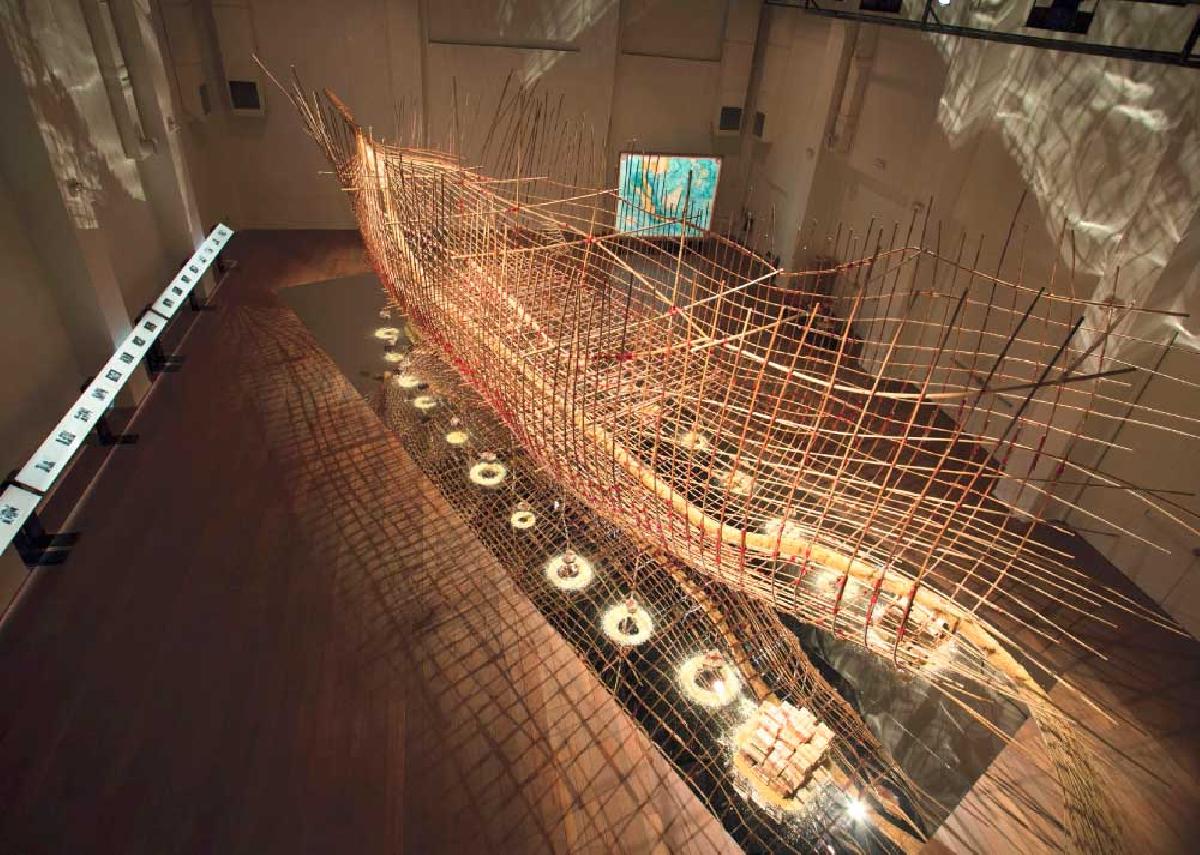

Dalam Biennale Venesia 2017, Paviliun Nasional Singapura yang diwakili seniman Zai Kuning mengolah isu yang selama ini lebih diyakini sebagai "milik Indonesia", yaitu sejarah dan peninggalan Sriwijaya.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo