Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

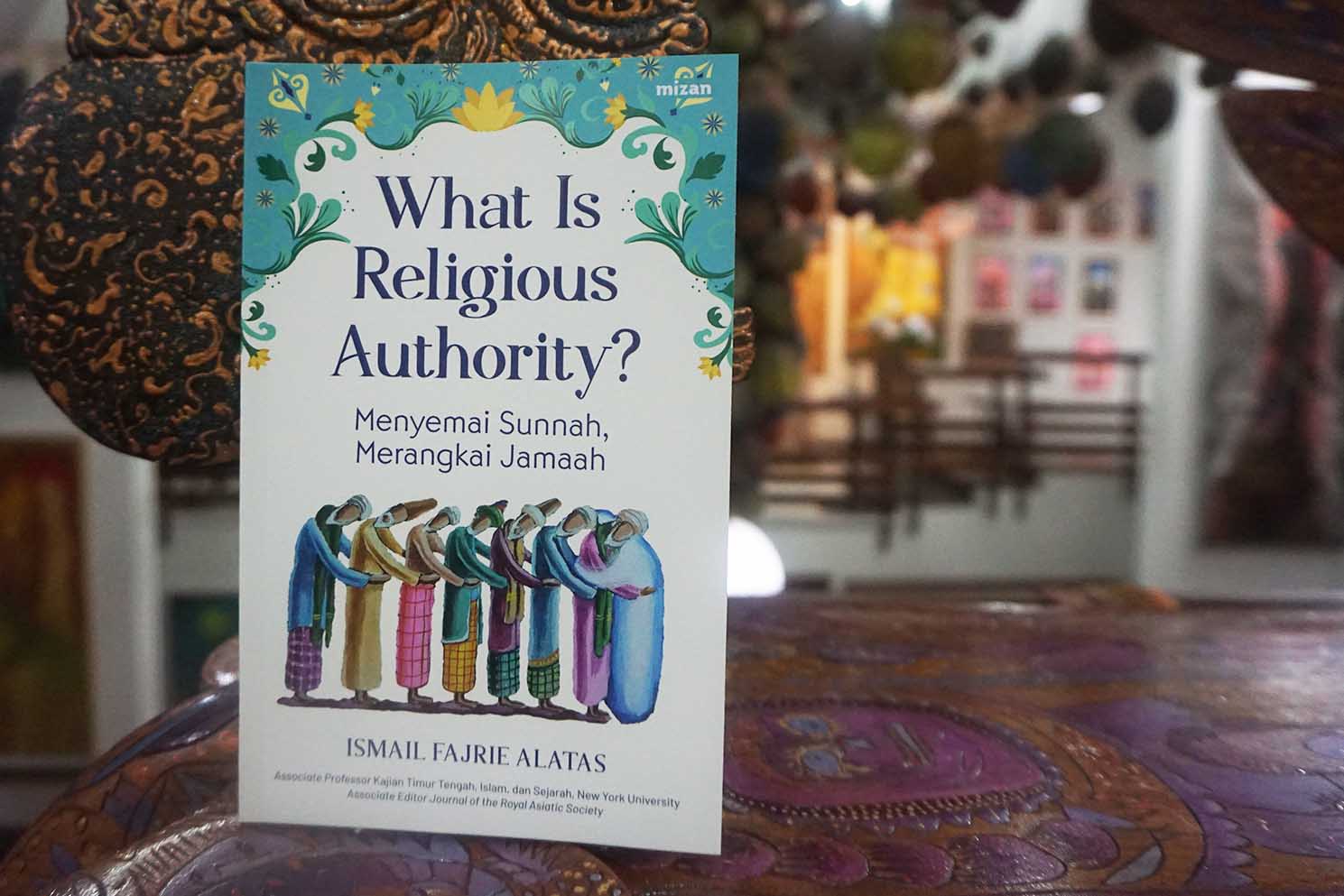

Antropolog Ismail Fajrie Alatas meluncurkan buku terbarunya, What Is Religious Authority? Menyemai Sunnah, Merangkai Jamaah.

Buku setebal 335 halaman ini mengupas bagaimana para kiai di Jawa bekerja membangun komunitasnya sehingga tak ada istilah ulama karismatik secara keturunan.

Fajrie menjadikan Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya sebagai narasumber utamanya.

"Sebagai orang Islam di Indonesia, kita harus tahu cara menanam kelapa, bukan menanam kurma." Demikian penggalan ceramah Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya atau Habib Luthfi di hadapan ribuan murid dan pengikut yang memadati pengajian untuk mendengarkan tausiah bulanan dari sang mursyid. Mendengar ujaran tersebut, sontak hadirin bersorak dan bertepuk tangan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pohon kurma merupakan gambaran eksotis tanah Arab yang dianggap sebagai sumber autentisitas agama. Produsen budaya populer menjadi salah satu pihak yang menggambarkan citra visual gurun tandus dengan oasis dan pohon kurma untuk acara televisi Islam.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Serial dokumenter televisi, seperti Jejak Rasul yang ratingnya tinggi, menelusuri sejarah agung Islam sambil mereproduksi gambaran gurun Arab. Selama bulan suci Ramadan, mal di kota-kota besar Indonesia menampilkan pemandangan musiman suasana gurun dengan patung unta dan pohon kurma.

Kisah itu diceritakan antropolog Ismail Fajrie Alatas dalam buku teranyarnya, What Is Religious Authority? Menyemai Sunnah, Merangkai Jamaah. Fajrie kembali mengisahkan kelapa dan kurma itu saat berdiskusi di hadapan puluhan orang yang menyesaki studio seni perupa kondang Nasirun di Perumahan Bayeman Permai, Yogyakarta, Selasa malam, 30 Januari lalu.

Penjelasan tentang pohon kurma dan kelapa dalam buku karya lektor kepala studi Islam, Timur Tengah, dan sejarah di New York University, Amerika Serikat, itu digambarkan sebagai kritik Habib Luthfi terhadap sebagian kalangan yang berusaha mencangkokkan artikulasi Islam ala Arab ke Indonesia. Termasuk mereka yang suka berbicara dengan logat kearab-araban tanpa tahu artinya, berbusana seperti orang Arab, dan mencita-citakan budaya Islam sembari mengkritik adat istiadat sendiri.

Sebaliknya, Habib Luthfi, yang keturunan Arab, populer di kalangan muslim Jawa karena watak Jawa dan kemampuannya berkhotbah menggunakan bahasa Jawa halus. Dia juga berwawasan luas tentang sejarah dan mitologi Jawa.

Fajrie banyak menyebutkan peran Habib Luthfi dalam buku What Is Religious Authority. Dia tinggal bersama sang imam selama dua tahun di Pekalongan, Jawa Tengah, dan mengamati kerja-kerja Habib Luthfi dalam membangun komunitas atau jemaah.

Hal unik dari buku ini adalah pendekatan Marxisme pasca-strukturalis untuk menjelaskan peran para ulama dalam mengumpulkan komunitas, merekonstruksi masa lalu Nabi Muhammad menggunakan berbagai cara sesuai dengan tantangan sosiologis sejak abad XVIII. Juga tentang peran ulama mengartikulasikan sunah Islam sesuai dengan konteks zaman.

Marxisme berpangkal pada filosofi Karl Marx yang menekankan pada mode produksi. Gagasan itu mengacu pada ragam cara manusia menghasilkan produk untuk bertahan dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Marx bicara soal cara mengimajinasikan sejarah sebagai sesuatu yang tidak linier, tapi penuh kontradiksi.

Buku ini menggoyahkan pemahaman konvensional tentang otoritas agama. Alih-alih melihat otoritas agama muncul dari aura karismatik sang ulama, buku ini menunjukkan bahwa pengaruh itu terbentuk melalui kerja keras ulama tersebut dalam membangun hubungan sosial yang tahan lama dan terdiri atas jaringan-jaringan yang mudah berubah.

Suasana diskusi buku berjudul What Is Religious Authority? Menyemai Sunnah, Merangkai Jamaah karya antropolog kajian Islam, Ismail Fajrie Alatas (kedua dari kiri), di studio seni milik perupa Nasirun di Perumahan Bayeman Permai, Yogyakarta, 30 Januari 2024. TEMPO/Shinta Maharani

Fajrie tidak percaya otoritas seorang ulama ditentukan oleh karisma. Otoritas ulama bukan lagi kepatuhan buta yang simpel. Otoritas adalah sebuah relasi yang dihasilkan oleh proses penilaian, pengakuan, dan penerimaan yang acap berbelit-belit.

Orang yang ingin diakui sebagai otoritas religius harus terus melakukan kerja artikulasi untuk mendapatkan dan mempertahankan pengakuan itu. "Mereka bekerja keras membangun jemaah," kata pengurus Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu.

Fajrie mencontohkan, Habib Luthfi pada 20 tahun lalu dia sebut bukan siapa-siapa. Dia menjadi ulama yang dikatakan otoritatif karena berhasil membangun jemaah tanpa paksaan. Ia tidak bicara halal dan haram ketika berceramah di hadapan jemaahnya, melainkan mengajarkan cara hidup yang baik.

Fajrie mengamati bagaimana para pengikut berbondong-bondong mendatangi pesantren milik Habib Luthfi di Pekalongan. Orang-orang menemuinya untuk bertanya tentang persoalan sehari-hari. Dari soal sengketa tanah, tip untuk naik pangkat, sampai cara menghadapi anak yang nakal.

Buku ini menjelaskan definisi sunah tidak terbatas pada hadis—ucapan dan perbuatan Rasulullah yang dijadikan landasan ajaran Islam yang tidak tertera di Al-Quran. Sunah merupakan norma yang dijalankan dalam komunitas dan sesuai dengan problem masyarakat. Dia mencontohkan, Jawa punya sunah sendiri dan berbeda dari sunah di Mesir. Sunah di Jawa digagas oleh para wali, misalnya Wali Songo.

Sunah berhubungan dengan realitas historis. Segala macam sisi kehidupan dari lahir hingga meninggal dan membangun rumah merupakan bagian dari sunah. Poin penting sunah adalah bagaimana manusia hidup dengan baik. "Lalu mengapa definisi sunah sempit hanya berdasarkan hadis?" ujar Fajrie.

Buku ini juga menjelaskan sejarah Islam bukan sebagai kelanjutan atau evolusi, melainkan reproduksi tanpa henti. Sebagai capaian sosiologis, Islam adalah hasil kerja artikulasi yang bergantung pada konteks sejarah dan melekat dengan lingkup budaya.

Para pembahas buku dalam diskusi malam itu sepakat bahwa pendekatan Marxisme yang digunakan Fajrie untuk menjelaskan otoritas religius sebagai pendekatan baru. Panitia diskusi malam itu menghadirkan dua pembahas, yakni pengajar di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Achmad Munjid; serta Ketua Lembaga Seniman dan Budayawan Muslimin Indonesia (Lesbumi) PBNU M. Jadul Maula.

Achmad Munjid menyebutkan buku ini mempertemukan teori-teori dan konsep baru untuk memahami serta menafsir ulang sejarah dan variasi Islam. Riset Islam menggunakan pendekatan antropologi pada buku ini berangkat dari kasus-kasus kecil, yakni tokoh agama di Pekalongan yang bergumul dengan masalah sehari-hari masyarakat.

Fajrie—yang juga keturunan Arab—menurut Munjid, berhasil mengeksplorasi detail kisah Habib Luthfi membangun otoritas karena pergumulannya yang intensif. Sebelum membaca buku ini, Munjid menyatakan tidak tahu bahwa Habib Luthfi dipandang sebelah mata ketika berjuang membangun otoritas. Sang imam terbukti sukses membangun otoritas dengan kerja keras serta mereproduksi sunah dengan cara berjejaring dan bergumul dengan orang-orang biasa.

Meski demikian, buku yang ditulis akademikus ini terlalu banyak menggunakan istilah-istilah berbahasa Arab yang sulit dipahami orang awam. Walhasil, pembaca kebanyakan perlu bolak-balik membuka kamus atau mencari di Google untuk menemukan padanan katanya.

SHINTA MAHARANI (YOGYAKARTA)

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo