Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Buku sastra berbahasa Batak Parhutahuta Do Hami menjadi salah satu pemenang Hadiah Sastera Rancage 2025.

Tidak tiap tahun Yayasan Kebudayaan Rancage memberikan penghargaan kepada sastra Batak karena bukunya langka.

Sastra Batak dan kesenian lain tidak bisa terlepas dari ritual upacara adat.

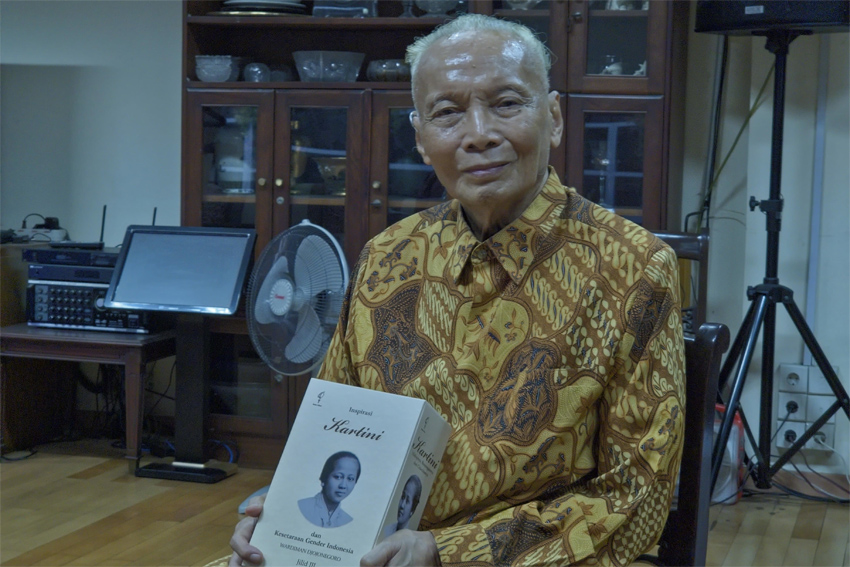

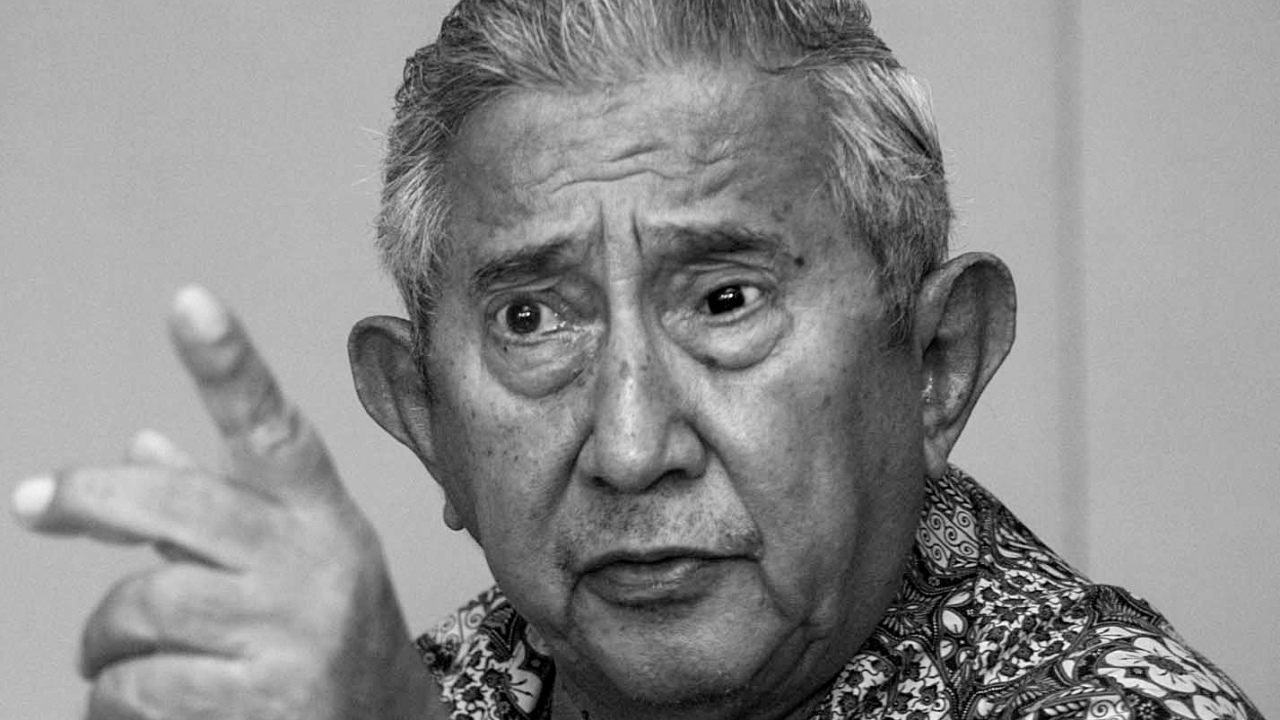

BUKU sastra berbahasa Batak berjudul Parhutahuta Do Hami (Kami Orang Kampung) menjadi salah satu pemenang Hadiah Sastera Rancage yang diumumkan di Bandung, Jawa Barat, pada Jumat, 31 Januari 2025. Penulisnya, Panusunan Simanjuntak, 83 tahun, menghimpun 122 cerita pendek dan puisi yang ia buat sejak 2014 hingga menjelang diterbitkan pada 2024 setebal 278 halaman.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo