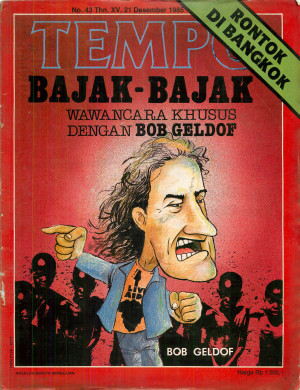

BOB Geldof kini terbilang sebangsa sinterklas, tapi tanpa janggut putih dan kereta salju. Ia, yang membawa sekarung besar hadiah untuk orang lapar di Afrika, tahun ini berusia 32. Mukanya dihiasai anak rambut yang siap menyembulkan bewok manakala malas mencukurnya. Rambutnya yang kecokelatan dibiarkan tumbuh menyentuh tengkuk, tak tersisir. Buatnya, baju lusuh dan celana jeans, plus sepatu olah raga butut, sudah cukup. Karena itu, ia tidak merasa perlu mematut diri lagi saat mengantarkan Putra Mahkota Pangeran Charles dan Lady Diana ke tribun kehormatan di Stadion Wembley, London, 13 Juli lalu. Di sanalah kedua tamu penting itu, bersama 72 ribu penonton yang sudah histeris, melihat perjingkrakan bintang-bintang panggung kaliber dunia. Ini belum termasuk 90 ribu penonton lainnya di Stadion John F. Kennedy, Philadelphia, Amerika Serikat. Geldof menamakan konsernya kali ini Live Aid. Sebuah pertunjukan antar benua. Dimulai dari London dan berakhir di Philadelphia. Empat belas satelit komunikasi yang mengelilingi bumi dipakai untuk meneruskan acara sepanjang 16 jam nonstop itu ke jutaan penonton teve di mancanegara - meskipun, menurut catatan yang ada, di Soviet cuma 150 orang yang menyaksikan acara itu. Konser ini seakan jadi festival kegembiraan, bagi kaum muda yang sebelumnya tak mimpi akan dapat menonton sekaligus hampir semua idola mereka. Dengan uang Rp 35 ribu - lebih murah dari umumnya konser - ditambah embel-embel "sambil beramal", mereka bisa melihat seronoknya Mick Jagger berduet dengan Tina Turner. Atau ikut menyanyikan refrain Radio Gaga bersama Freddy Mercury, vokalis Queen yang terpaksa melanggar larangan dokter untuk tidak tarik suara, demi acara ini. Bahkan penonton bisa menyaksikan kembali para anggota The Who manggung bersama, setelah empat tahun berpisah, dan khusus bergabung lagi demi Geldof. Begitu pula Jimmy Page dan Robert Plant, biang-biang Led Zeppelin yang dikabarkan tidak mau sepanggung lagi sebelumnya. Untuk bisa memuaskan penonton di Amerika, Phil Collins khusus diterbangkan dengan pesawat Concorde ke sana begitu usai dengan bagiannya di London. Di balik gemerlapannya galaksi bintang-bintang itu, sebenarnya banyak pengamat musik terkemuka datang mengharapkan sebuah tontonan musik yang layak dan bermutu. Sayangnya, ini bukan tujuan utama Geldof dan rekan-rekannya dari Badan Penyelenggara Bantuan Kelaparan untuk Etiopia. Geldof sendiri bermaksud sekadar mengumpulkan dana untuk membantu korban kelaparan di Afrika. Dari acara ini, paling tidak ia sudah mengantungi US$ 60 juta (atau sekitar Rp 66 milyar). Sumbangan terbesar memang di dapatnya dari para donatir melalui telepon dari segala penjuru, tapi, jangan kaget: karcis di Stadion Wembley ludes hanya dalam waktu dua jam. Sebanyak 90 ribu lainnya, untuk pertunjukan di Stadion John F. Kennedy, terkuras dari loket-loket penjualan. Maka, banyak pula calo yang menawarkan karcis itu dua kali lipat harga banderol. Konser amal semacam ini bukan pertama kalinya, memang. George Harrisson, bekas gitaris The Beatles, pernah pula menyelenggarakan Bangladesh Concert, di Madison Square Garden New York, 1972. (Belakangan ia mengetahui, sumbangan dari konser itu lebih banyak dinikmati oleh para pejabat ketimbang rakyat kaset bajakannya pun sempat beredar di Jakarta). Tujuh tahun kemudian, The Bee Gees memprakarsai acara Music for Unicef, di Auditorium Markas Besar PBB, New York (kaset bajakannya juga beredar di sini). Pada mulanya, tidak banyak yang mengenal Bob Geldof. Juga bekas tetangganya di Dun Laoghaire, Dublin, Irlandia - tempat ia menghabiskan masa kecilnya. Tingkahnya memang rada aneh: ia gemar bertengkar dengan kedua kakak perempuannya dan dengan ayahnya. Tidak banyak cerita tentang ayahnya kecuali ia cuma seorang penjaja keliling barang-barang sejenis karpet. Walau jarang di rumah, ia tidak segan menghajar ketiga anaknya jika mereka tidak menaati perintah dan keinginannya. Geldof kecil sendiri hanya sempat merasakan rawatan ibunya sampai si anak berusia enam tahun - sebelum si ibu meninggal karena pendarahan otak. Memasuki masa remaja, Geldof menunjukkan kemalasannya untuk menekuni pelajaran lain kecuali bahasa Inggris. Belakangan ia pernah mengajar mata pelajaran itu di sebuah sekolah menengah. Namun, ia sangat keranjingan musik. Belum lagi lepas akilbalig, Geldof sudah naik pentas bersama Kelompok Pecinta Blues Irlandia sebagai peniup harmonika. Di sisi lain, ia ikut aktif sebagai simpatisan gerakan Kampanye Perlucutan Nuklir. Sebelum konser Live Aid, Geldof pernah pula mencari dana untuk Afrika lewat rekaman. Maka, ia mengumpulkan Paul McCartney, James Taylor, Roger Daltrey, David Bowie, Boy George, dan sederetan bintang lainnya. Kemudian ia menamakan grup sesaat itu: Band Aid, yang hanya mengeluarkan satu rekaman berjudul Do They Know It's Christmas, Desember tahun lalu. Dari hasil penjualan rekaman ini, Geldof mendapat US$ 10 juta (Rp 11 milyar). Sebagian sudah disalurkan melalui Unicef, dan sebagian lain dibawanya dibagikannya sendiri di Afrika. Di Etiopia, Geldof menemui kekecewaan. Pejabat yang bersangkutan semula melarang Geldof membawa masuk bantuan in natura tersebut. Karenanya, ia terpaksa menyogok si petugas. Belakangan ia mendapati barang sogokan itu dijual di pasaran gelap. Keberhasilan Band Aid ternyata membawa masalah. Perusahaan Johnson & Johnson siap membawa Band Aid ke meja hijau jika Geldof bertekad akan mengedarkannya sekali lagi tahun ini. Soalnya, nama Band Aid sudah merupakan merk dagang perusahaan itu untuk salah satu produk plester. Tahun lalu, perusahaan penghasil barang-barang kebutuhan rumah tangga itu memang mengizinkan Geldof memakai nama Band Aid dengan beberapa persyaratan. Kata seorang pimpinan Johnson & Johnson, yang dikutip majalah Billboard terbitan Sabtu pekan lalu, Geldof rupanya tidak meminta izin perpanjangan lagi. Karena itu, Geldof terpaksa menghapus nama Band Aid untuk rekaman ulang yang diedarkan di Amerika. Ia menggantinya dengan Live Aid. Namun, perusahaan rekaman yang akan mengedarkan rekaman tadi kabarnya sudah mengurungkan niatnya. Menurut mereka, sudah tidak ada lagi waktu lagi untuk menunggu perbaikan sampul rekaman. Mungkin saja pihak Amerika punya alasan lain. Soalnya, bulan Maret lalu, toko-toko penjual rekaman musik di Inggris "memboikot" penjualan rekaman We are the World-nya USA for Africa. Rekaman yang disebut terakhir ini diprakarsai oleh penyanyi kulit hitam multimilyuner Michael Jackson dan Lionel Ritchie, serta didukung segerobak penyanyi kulit hitam beken lainnya. Tentu saja ada juga penyanyi berkulit lainnya di sana. We are the World ternyata lebih populer dan menyentuh ketimbang karya Geldof. Lebih manis dan punya kesan tentang penderitaan rakyat Afrika serta mengajak pendengarnya meringankan penderitaan mereka. Selain itu, lagu tersebut mudah dinyanyikan kembali. Tidak seperti Do They Know It's Christmas, yang cuma pantas untuk diajak bergoyang tanpa sempat memikirkan kesusahan orang lain. Maksud pemboikotan toko-toko penjual rekaman di Inggris sebenarnya mudah diduga: khawatir proyek Geldof dipecundangi rivalnya dari Amerika. Maklum, We are the World sudah melejit sampai angka 4 juta rekaman terjual sedang Do The Know It's Christmas masih 3 juta. Sementara itu, pemerintah Inggris masih tetap mengenakan pajak penjualan - yang cukup tinggi bagi sementara orang. Dari situ saja negara sudah mendapat tambahan pemasukan 0,5 juta poundsterling. Selepas sekolah menengah Geldof sempat bekerja sebagai buruh di proyek pembuatan jalan raya. Kemudian sempat pula mengadu nasib sebagai juru potret. Namun, semua itu tidak pernah dilakoninya sampai tamat. Sebab, pada dasarnya, seperti yang ia akui sendiri, ia mudah terjangkit bosan. Kemudian ia mencoba memasuki dunia kewartawananan. Yaitu ketika ia pindah ke Vancouver, Kanada. Di sana ia diterima sebagai redaktur musik di sebuah koran kecil. Ia cuma betah setahun dan kemudian kembali ke Dublin. Profesi kewartawanannya diteruskan dengan menjadi pembantu lepas pada sebuah majalah musik Inggris. Namun, sampai saat itu, ia masih juga di juluki "si mulut besar". Niatnya untuk bertualang di dunia musik akhirnya kesampaian. Tahun 1975, ia mendirikan The Boomtown Rats. Namun, saat itu ia masih belum mampu menelurkan hits apa pun. Barulah setelah album Rap Trap (1978) dan I Don't Like Mondays (1979) diluncurkan ke pasaran, nama kelompoknya mulai tercantum di deretan tangga lagu. Di Amerika, pada mulanya, namanya mendapat tempat yang cukup layak. Di balik riwayat lontang-lantungnya, sebagai manajer merangkap penulis lagu, Bob Geldof berlaku cukup keras: ia menghemat segala macam bentuk pengeluaran. Bahkan, kalau perlu, pinjam telepon perusahaan rekaman saja. Di tahun 1978, ketika bermain di Paris, ia bertemu Paula Yates. Wanita ini sampai sekarang selalu mendampinginya, walau tanpa surat nikah. Dan pasangan kumpul kebo ini sudah menghasilkan seorang anak perempuan berusia tiga tahun. Awal bulan ini, Geldof dapat masalah baru: soal kaset bajakan. Kepada Adi Pradana, pembantu TEMPO di London, Sabtu pekan lalu, ia mengungkapkan isi hatinya terhadap pembajakan kaset, yang menurut Geldof dilakukan oleh Indonesia. Sebenarnya apa yang Anda ketahui tentang Indonesia? Indonesia adalah negara yang subur dengan penduduknya yang terkenal ramah dan suka menolong. Kapan dan bagaimana Anda tahu adanya pembajakan kaset-kaset itu? Kira-kira dua pekan lalu, saya memperoleh contoh kaset bajakan yang beredar di Italia, beberapa negara Timur Tengah, dan Asia Timur. Lalu apakah Anda yakin kaset-kaset itu buatan Indonesia? Bukankah kaset-kaset itu bisa saja diproduksi di negara lain dengan memakai merk Indonesia? Saya punya contoh kaset bajakan itu. Dan yang paling banyak ternyata berasal dari Indonesia. Karena kaset-kaset tersebut memakai pita cukai Indonesia. Jadi, pemerintah Anda sebenarnya ikut menikmati hasil pajak atas kaset-kaset itu. Menurut laporan yang Anda terima, berapa banyak kaset bajakan Indonesia yang sempat beredar? Laporan yang saya terima menyebut jumlahnya mencapai angka ratusan ribu. Diperkirakan itu semua bernilai US$ 6 juta (Rp 6,6 milyar). Dari situ saja saya memperkirakan pemerintah Indonesia mendapat pemasukan pajak US$ 300 ribu (Rp 330 juta). Lalu apa tindakan Anda jika pemerintah Indonesia tidak juga turun tangan mengatasi kasus pembajakan ini? Tentu saja saya punya cara sendiri. Di antaranya, saya akan mendesak pemerintah Australia agar melarang pelancong dari negaranya berkunjung ke Bali. Supaya Anda tahu juga, Federasi Internasional Produsen Fonogram dan Videogram, yang beranggotakan 600 pengusaha rekaman di seluruh dunia, telah mengimbau pemerintah Inggris agar mengambil tindakan ekonomi kepada Indonesia. Mengapa Anda begitu giat berkampanye bantuan kelaparan di Afrika? Demi popularitas atau publisitas? Anda memang agak sinis! Orang yang beriman tidak mempunyai niat mencapai popularitas atau publisitas di benaknya. Kita sebagai manusia harus saling membantu. Ini wajar, dan hidup di dunia memang demikian. Tidak perlu Anda membuat anggapan yang tidak-tidak. Jadi, apa yang Anda sesalkan dengan adanya peristiwa pembajakan kaset tersebut? Sebenarnya sudah jelas. Mengapa jerih payah rekan-rekan saya, dan saya sendiri, untuk membantu sesama manusia yang kelaparan, telah dimanfaatkan oleh mereka, demi kepentingan mereka sendiri. James R. Lapian Laporan Adi Pradana (London)

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini