Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pada pertengahan 1970-an, seorang mayor jenderal Angkatan Darat tiba-tiba melesat ke tengah panggung politik nasional. Perwira dengan dua bintang di bahu itu bernama Ishak Djoearsa, bekas Pangdam I/ Iskandar Muda, Aceh (1964-1967). Bukan soal Aceh yang membuat namanya populer, melainkan usulannya agar Bung Hatta dicalonkan menjadi presiden RI periode 1972-1977. Ini sikap yang amat melawan arus, mengingat di masa itu ”kor” mendukung Soeharto mulai lantang bergema. Pemilu 1972 diwarnai banyak kecurangan. Pegawai negeri dan ABRI bahkan dipaksa mencoblos Golkar—yang kemudian menang dan mencalontunggalkan Soeharto sebagai presiden RI.

Ishak mengaku tidak punya permusuhan pribadi dengan Soeharto. ”Saat itu saya hanya melihat kita perlu figur yang bersih, pandai, berpengalaman, serta bertakwa. Bung Hatta menyimpan semua unsur ini di dalam dirinya.” Sementara Pak Harto? ”Sejak 1967, saya sudah menetapkan dia ibarat imam yang sudah batal wudu. Jadi, tak perlu lagi diikuti,” ujarnya.

Sikap itu bukan tanpa latar belakang. Tatkala berdinas di Aceh, ia pernah menangani kasus penyelundupan hasil pertanian ke Malaysia melalui perairan Aceh oleh pengusaha Probosutedjo. Soeharto kemudian memanggil Ishak ke Jakarta dan meminta agar kasus penyelundupan oleh adik tirinya itu didenda damai atau dipetieskan saja. Jawab Ishak: ”Saya tidak punya kuasa melakukan itu. Tapi kalau Bapak betul-betul ingin, silakan perintahkan Jaksa Agung, karena dia yang punya wewenang.” Tak lama kemudian, kasus diputuskan selesai oleh Jaksa Agung Soegiharto.

Pengalaman itu membuat Ishak kemudian melobi sejumlah politisi dan orang partai untuk mencalonkan Bung Hatta dalam Pemilu 1972. Gerakan ini gagal. Dan Ishak harus ”membayar” kontan upayanya: ia dicopot dari jabatan Duta Besar RI untuk Yugoslavia (1976). Mantan Pangdam IV/Sriwijaya ini juga dikenai tahanan rumah selama 19 bulan. Sejak 1980, namanya praktis menghilang dari arena politik. Ayah tujuh anak kelahiran Gunungbatu, Bogor, itu lantas banting setir menjadi pengusaha farmasi.

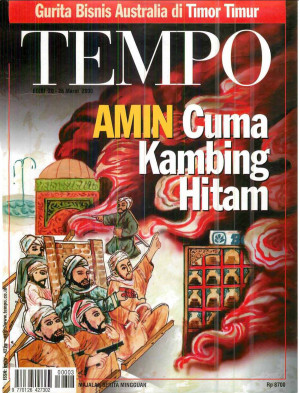

Pekan lalu, ia menerima wartawan TEMPO Edy Budiyarso, Hermien Y. Kleden, dan fotografer Mahanizar untuk sebuah wawancara khusus. Di kantornya yang nyaman di lantai tujuh Menara Saidah, Jakarta Selatan, ia menjawab semua pertanyaan dengan suara meledak-ledak, sepanjang empat jam lebih. Petikannya:

Penyair Aceh Ibrahim Kadir, aktor utama dalam film Puisi Tak Terkuburkan karya Garin Nugroho—yang mengisahkan pembasmian para penyair Aceh yang dituduh terlibat PKI, pada Oktober 1965—menyebut Pangdam Iskandar Muda (ketika itu dijabat Ishak Djoearsa) membidani pembasmian itu. Apa komentar Anda?

Saya tidak pernah memerintahkan membunuh orang PKI di Aceh. Pada waktu itu memang ada yang ditahan, tetapi kemudian dibebaskan, termasuk Ibrahim Kadir. Kekerasan antarmasyarakat sudah berlangsung di Aceh sejak revolusi sosial di awal kemerdekaan: bentrokan antara Teuku dan Tengku, antara bangsawan dan ulama. Jadi, tidak benar kalau dikatakan saya memulai kekerasaan di Aceh. Tapi jika ada yang menanyakan siapa yang bertanggung jawab, memang saya yang bertanggung jawab.

Benarkah penangkapan pengikut PKI mulai berlangsung di sana pada 1 Oktober 1965?

Tidak benar. Tanggal itu, di Aceh belum ada apa-apa.

Tapi pidato Anda sebagai Pangdam Iskandar Muda pada apel Hari ABRI, 5 Oktober 1965, jelas menyebut keterlibatan PKI dalam peristiwa G30S.

Itu kesimpulan berdasarkan analisis pribadi setelah bertemu Wakil Perdana Menteri I Soebandrio di Langsa, Aceh Selatan, pada 1 Oktober 1965. Ia datang bersama beberapa tokoh PKI, seperti Nyono (anggota Komite Central PKI), Ketua Pemuda Rakyat, Ketua Gerwani. Dalam pidato itu, memang saya sebutkan PKI berperan dalam G30S.

Apa yang mereka lakukan di Langsa?

Saya tidak tahu. Kelihatannya tidak ada kegiatan khusus. Mereka dari Medan dan saya jemput di perbatasan. Malam harinya, Soebandrio kembali ke Medan dengan kapal cepat milik bea cukai. Pukul 03.00 WIB, 2 Oktober 1965, ia mendapat panggilan menghadap Bung Karno di Jakarta. Ia dijemput jet star milik Presiden.

Anda tidak menanyakan kerusuhan di Jakarta kepada Soebandrio?

Saya tanya. Tapi dia menjawab: ”Kamu tidak usah ikut campur. Itu masalah perwira junior yang kecewa kepada perwira senior.” Kalimat Soebandrio itu biasa digunakan oleh PKI.

Itu sebabnya Anda menyimpulkan peran PKI di balik peristiwa itu dalam pidato apel Hari ABRI, 5 Oktober 1965?

Saya mendengar ada beberapa jenderal diculik. Langsung pikiran saya tertuju pada situasi perang. Dalam keadaan seperti itu, saya bertindak cepat untuk melindungi diri sendiri sebelum diserang. Itu prinsip militer.

Apakah melindungi diri harus dengan mengambil sikap keras?

Saya memang anti-PKI. Saya menyaksikan dengan mata kepala kekejaman mereka menghabisi lawan-lawan politik dan orang yang tidak sejalan dengan mereka pada peristiwa Madiun 1948. Saya melihat lebih dari 80 penduduk lelaki dan wanita dibantai di sebuah selokan kering di Wirosari, daerah sekitar Purwodadi, Jawa Tengah.

Apakah sikap keras membuat Anda menerapkan Wajib Militer Darurat (WMD)?

Ibrahim Kadir menyebut-nyebut WMD. Tapi itu tidak ada. Yang terjadi, para pemuda Aceh bergerak sendiri, dari Pemuda Anshor, Pemuda Pancasila, sampai Pancamarga. Rakyat Aceh pada dasarnya sangat anti-PKI. Dan pemimpin mereka, Daud Beureueh, mendukung penuh langkah saya.

Seperti apa bentuk dukungan Daud terhadap Anda?

Dia minta waktu bertemu saya. Daud amat anti-PKI. Salah satu penyebab dia bergerilya ingin memerdekakan Aceh adalah karena Daud menganggap Bung Karno sudah terpengaruh PKI.

Itukah pertama kalinya Anda bertemu Daud Beureuh?

Betul. Ketika saya baru menjabat Pangdam Iskandar Muda, saya menghadap beliau, Tengku Daud, yang saya panggil ayah. Tapi dia tidak acuh. Mungkin karena saya dianggap orang pusat.

Di mana pertemuan itu berlangsung?

Di rumah Komandan Kodim Pidie. Lamanya sekitar lima menit, pada 7 Oktober 1965—sehari setelah saya mengadakan rapat dengan Front Pancasila, minus PKI. Tengku Daud mengatakan: ”Apa yang jenderal lakukan sepenuhnya menampung hati nurani saya. Saya akan perintahkan seluruh rakyat Aceh untuk membantu jenderal.” Dukungan itu ia berikan setelah mendengar pidato saya pada Hari ABRI 1965. Setelah itu, rakyat Aceh langsung bergerak membasmi PKI.

Sewaktu Anda menjadi Pangdam itu pula Anda menangkap kapal penyelundup milik Keluarga Cendana?

Peristiwa itu terjadi pada awal 1967. Dalam suatu rapat Pancatunggal (sekarang Muspida), Jaksa Tinggi Aceh, Muhammad Salim, mengeluhkan penyelundupan kopi ke Malaysia. Kapal yang membawa barang selundupan itu ditangkap pada akhir 1966. (Ketika dikonfirmasi oleh TEMPO, Muhammad Salim—kini anggota Komnas HAM—membenarkan hal ini. Menurut Salim, kasus itu tidak diselesaikan lewat pengadilan, tetapi dikenai denda damai, atas keputusan Kejaksaan Agung).

Milik siapa barang selundupan itu?

Probosutedjo, di bawah bendera PT Embun Emas. Pada waktu itu, Probo baru mulai berbisnis. Kejaksaan dan bea cukai mengeluh karena mereka diganggu tentara dan pejabat tinggi dari Jakarta setelah kapal itu ditahan. Saya katakan kepada Salim, teruskan kasus itu sampai ke pengadilan. Saya tidak mencampuri masalah hukumnya, tapi hanya mem-back-up. (Kepada TEMPO, Probo membantah menyelundupkan kopi lewat Aceh. ”Kapal Embun Emas hanya beroperasi di Medan, tidak sampai ke Aceh,” ujarnya. Tetapi ia mengaku mengoperasikan PT Embun Emas sebagai bagian dari program pemulihan dagang Indonesia-Malaysia, yang ditugaskan oleh Kepala Operasi Khusus, Ali Moertopo).

Bagaimana tanggapan Kejaksaan Tinggi Aceh?

Kejaksaan senang karena kami kompak. Tetapi gangguan tidak berhenti, terutama oleh Ali Moertopo Cs. Bahkan Opsus mengutus Jaksa (alm.) Bambang Trisula, S.H. Dia membawa pesan dari Ali Moertopo agar kasus itu dihentikan.

Apa jawaban Anda?

Saya katakan: ”Anda salah alamat. Markas Komando Militer hanya mengurusi masalah perang. Soal hukum menjadi urusan polisi, jaksa, dan pengadilan.”

Bagaimana reaksi orang pusat menghadap sikap Anda itu?

Pada Februari 1967, saya dipanggil Pak Harto di Jakarta. Waktu itu dia masih menjadi Menko Hankam dan Ketua Presidium Presiden. Ali Moertopo ikut hadir dalam pertemuan itu.

Apa yang dikatakan kepada Soeharto?

Apakah mungkin masalah penyelundupan itu bisa dipetieskan atau didenda-damaikan. Soeharto menggunakan istilah Belanda deponering dan schikking.

Lalu, apa jawaban Anda?

Saya katakan, saya tidak berwenang. Pak Harto ganti mengatakan, katanya penahanan kapal itu atas perintah panglima. Masa, panglima tidak bisa membantu. Lalu saya katakan, yang berwenang menghentikan perkara apa pun—sebelum sampai ke pengadilan—adalah jaksa agung. Jadi, kalau mau, Bapak bisa perintahkan Jaksa Agung untuk menghentikannya.

Apa reaksi Pak Harto?

Dia berterima kasih, lalu memerintahkan Ali Moertopo menyelesaikannya. Pada waktu itu saya masih sempat bilang kepada Soeharto. ”Pak, kalau mau menyelesaikan masalah ini, Bapak harus menyelamatkan muka para pejabat di daerah.” Karena itu saya dipindahkan ke Palembang.

Anda sudah tidak mendengar apa-apa lagi tentang kasus ini begitu bertugas di Palembang?

Tidak juga. Sekali waktu, Jaksa Agung Muda Priyatna Abdurrashyid menelepon saya di Palembang: ”Jouw zaak in Aceh is gedeponeerd (Masalahmu di Aceh sudah dideponir). Saya bilang ke Priyatna: ”Dat is jouw zaak. Dat is mijn zaak niet meer (Itu urusanmu. Bukan urusan saya lagi). (Ketika dikonfirmasi, Priyatna membenarkan Kejaksaan Agung mengambil alih kasus ini dari Kejaksaan Tinggi Aceh. Jaksa Agung Muda Bidang Khusus Soetrisno Hamidjojo yang menanganinya. Setelah itu, Jaksa Agung Soegiharto mengatakan kasus ini dihentikan—Red.)

Kecewakah Anda dengan Soeharto sehingga Anda mendekati Bung Hatta?

Bagi saya, sejak 1967, Pak Harto sudah seperti imam yang batal wudu, sehingga tak perlu lagi diikuti. Sedangkan Bung Hatta sudah saya kenal sejak bersekolah di Sekolah Strategi Komando Angkatan Darat (Seskoad). Saya respek kepada beliau. Orangnya dingin, tapi setiap ucapannya bermakna dalam. Orangnya sederhana, jujur, dan bertakwa.

Pada Pemilu 1972, Anda mencalonkan Bung Hatta sebagai presiden. Kapan ide itu muncul?

Pada 1970, saya berkesempatan mengantarkan Bung Hatta dalam perjalanan nostalgia ke Digul, Irianjaya. Saat itu saya menjabat Wakil Komando Wilayah Pertahanan Maluku dan Irianjaya. Kami naik pesawat Dakota. Bung Hatta amat menikmati pemandangan di salah satu puncak Jayawijaya. Saya bilang kepada beliau: ”Indonesia begini indah. Apakah kemerdekaan Indonesia seperti sekarang yang Bapak perjuangkan sampai keluar-masuk penjara? Dengan terharu, Bung Hatta menjawab, tidak. Kami lalu bicara sebelum ia pulang ke Jakarta.

Apa yang Anda bicarakan?

Saya bilang, jika bukan kemerdekaan seperti sekarang yang Bapak inginkan, buatlah cetak biru konsepsi kemerdekaan seperti yang Bapak inginkan. Dan Bapak yang sebaiknya menjadi presiden. Bung Hatta menjawab: ”Wah, tidak mungkin. Saya sudah tua. Lebih baik yang muda-muda saja.” Ketika itu umur Bung Hatta 74 tahun.

Bagaimana tanggapan Bung Hatta?

Beliau mengatakan: ”Secara teoretis, sebentar lagi saya akan out.” Saya jawab, di Jerman Barat ada kanselir yang umurnya sudah 80 tahun. Dan Mao Tze Tung masih memimpin Cina pada usia 78 tahun. Yang penting, Bapak buat konsepsi kemerdekaan. Sesudah itu, maaf, kalau Bapak mau wafat, silakan.

Setelah saya bujuk-bujuk, Bung Hatta mau juga, asalkan pergantian berlangsung secara demokratis.

Apakah konsepsi kemerdekaan itu jadi dibuat?

Saya tidak tahu kelanjutannya. Saya sempat menghubungi sejumlah tokoh dan orang partai di Jakarta untuk mewujudkan ide ini karena gagasan itu hanya mungkin diwujudkan jika memiliki partai. Tetapi saya bukan orang partai.

Siapa saja yang Anda hubungi?

K.H. Masjkur, Syuriah PBNU. Kiai Haji Masjkur kemudian menghubungi Imran Rosjadi dari NU. Setelah itu, mulai banyak tokoh perintis kemerdekaan yang ikut: Mr. Kasman Singodimedjo, Mohammad Roem, Sarifuddin Harahap dari Masyumi. Dari PNI ada Pak Wilopo, Pak Iskaq Tjokroaminoto. Ikut pula mantan Menteri Perindustrian Pak H.M. Sanusi, Buya Hamka dari Majelis Ulama, Kardinal Darmojoewono, dan lain-lain.

Apa yang mereka lakukan?

Melakukan persiapan sejak tahun 1970 untuk menjadikan Bung Hatta presiden, selepas Pemilu 1972. Tapi perjuangan ini gagal.

Di mana sumber kegagalan ini?

Pemilu berlangsung dengan cara yang sangat tidak demokratis. Golkar memaksa ABRI dan pegawai negeri mencoblos tanda gambar mereka. Golkar menang, dan Soeharto menjadi calon mereka.

Anda masih aktif memperjuangkan gagasan itu sampai pemilu berikutnya?

Kami masih mencoba lagi untuk Pemilu 1977. Tetapi saya disingkirkan ke Kamboja. Ketika Kamboja jatuh ke tangan Sihanouk, saya mengungsi ke Bangkok. Dari Bangkok, saya langsung menjadi duta besar di Yugoslavia.

Jabatan dubes ini dibatalkan di tengah jalan. Mengapa?

Departemen Luar Negeri memanggil saya pada 1976. Yang menjemput saya di bandara adalah Benny Moerdani, yang menjabat Asisten I/Intelijen Hankam (sekarang BAIS). Ternyata saya dipanggil berkaitan dengan kasus Sawito, tempat saya ikut memperjuangkan Bung Hatta menjadi presiden.

Bagaimana detail cerita penangkapan Anda?

Saya masih berada di pesawat. Saya diperintahkan untuk tetap di pesawat sampai semua penumpang turun. Setelah itu saya dijemput oleh intelijen, termasuk Benny, dan dibawa keluar melalui pintu khusus menuju Hotel Horizon. Di hotel itu, saya langsung diproses verbal. Saya diperiksa oleh CPM, Kolonel Sulaiman dan Kolonel Mugni. Sedangkan oditur militer yang selalu mengawasi saya adalah Letkol Sianturi, S.H. Mereka menanyakan upaya saya memperjuangkan Bung Hatta menjadi presiden.

Anda kembali ke Yugoslavia, setelah itu?

Setelah dua pekan di Hotel Horizon, saya katakan kepada Benny: ”Saya ini duta besar yang dipanggil ke negara asal untuk konsultasi. Maka, beri saya kesempatan untuk berpamitan dengan pemerintah Yugoslavia agar negara kita jangan sampai dianggap totaliter, mencabut dubes begitu saja, tanpa penjelasan.” Kepada pemerintah Yugo, saya melaporkan, saya harus kembali ke Indonesia dengan alasan ”urgently needed by the government”.

Apa yang terjadi setelah Anda kembali?

Saya ditahan selama 19 bulan di rumah dinas saya di Kompleks AD, Jalan S. Parman, Jakarta Barat. Suatu ketika, saat istri saya akan ke pasar, ada prajurit yang bersikeras mengawalnya. Istri saya marah: ”Sana, yang harus kamu kawal itu Bapak. Dia yang ditahan, bukan saya.” Para prajurit itu—salah satunya anak bekas sopir saya—kaget sekali. Rupanya, mereka tidak diberi tahu bahwa saya sedang ditahan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo