Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

FRITZ Basiang berusia 13 tahun ketika banyak sekali orang di desanya di Saluputti, Tana Toraja, Sulawesi Selatan, meninggal mendadak dalam waktu berdekatan. Penyakit merebak di dataran tinggi itu, tapi tak ada satu pun dokter untuk mengobati. “Kami baru menguburkan seseorang di pagi hari, tapi siang harinya sudah ada lagi yang mati. Setelah pemakaman siang hari, sorenya ada pula kematian baru,” ucap Basiang dalam A Toraja Pilgrimage: The Life of Fritz Basiang yang ditulis antropolog sosial National University of Singapore, Roxana Waterson.

Peristiwa pada 1918 itu mendorong Basiang menjadi dokter. Dia kemudian menjadi orang Toraja pertama yang menempuh pendidikan medis hingga ke Eropa. Adapun penyakit yang merenggut nyawa orang-orang di desanya itu adalah wabah influenza yang secara turun-temurun diceritakan orang Toraja dengan nama ra’ba biang, yaitu ketika kematian datang ibarat ilalang yang berjatuhan karena tebasan angin.

Dalam catatan pemerintah kolonial Hindia Belanda kala itu, sekitar 300 dari 3.000 penduduk Toraja tewas ditebas flu. Saat ini, kita masih dapat menemukan sebuah kuburan massal di Toraja tempat rangka manusia dibiarkan terserak alih-alih dimakamkan satu per satu dalam liang terpisah layaknya tradisi setempat. “Mereka yang meninggal tidak sempat dimakamkan dengan proses yang sesuai karena pengantar jenazah pun banyak yang meninggal,” kata sejarawan pandemi, Tubagus Arie Rukmantara, lewat wawancara tertulis.

Fritz Basiang./A Toraja Pilgrimage: The Life of Fritz Basiang

Kematian cepat dan serentak ditemukan hampir di seluruh wilayah Hindia Belanda kala itu. Arie Rukmantara mengutip laporan Burgerlijken Geneeskundigen Dienst (BGD) atau Dinas Kesehatan Sipil pada 1920 yang menyebutkan, “Semua desa di Hindia Belanda hampir tidak ada yang tidak terinfeksi oleh penyakit flu.”

Sempat ada pendapat yang menyatakan influenza lebih mudah menular di dataran rendah dibanding di dataran tinggi. “Namun tidak terbukti karena Magelang dan Tana Toraja yang rata-rata wilayahnya berada di atas 3.000 meter di atas permukaan laut juga mencatat kasus influenza mematikan,” ujar Arie, yang turut menulis buku Yang Terlupakan: Pandemi Influenza 1918 di Hindia Belanda.

Di Makassar, dalam berita Indonesische Persbureau (Kantor Berita Indonesia) bertanggal 11 Februari 1919, permakaman terlihat seperti pasar karena selalu ramai oleh orang-orang yang menguburkan sanak-saudara. Di beberapa wilayah di Jawa, menurut penulis The Influenza Pandemic of 1918 in Southeast Asia, Kirsty Walker, sebuah ungkapan menjadi akrab di telinga warga, yaitu “pagi sakit, sore meninggal; sore sakit, pagi meninggal”.

Peringatan akan kedatangan penyakit yang menyebar dalam kecepatan mengerikan ini ke Hindia Belanda sebenarnya sudah muncul pada April 1918. Saat itu, konsul Belanda di Singapura bersurat kepada pemerintah Hindia Belanda di Batavia agar melarang kapal-kapal asal Hong Kong merapat di dermaga dan menurunkan penumpang karena wilayah itu telah terjangkit wabah. Larangan serupa dikeluarkan pemerintah Inggris di Singapura. Namun, dalam buku Yang Terlupakan, tak ada langkah berarti yang diambil pemerintah Batavia setelah mendapat peringatan itu.

Surat kabar juga tampak kebingungan dalam memberitakan penyakit ini. Salah satu berita paling awal yang menyinggung adanya wabah influenza dimuat De Sumatra Post edisi 4 Juli 1918. Berita singkat itu mengabarkan sebuah epidemi yang sedang merebak di Singapura menimpa hampir setengah populasi dengan gejala nyeri sendi, sakit kepala, dan sakit pinggang. Nama penyakit itu masih disebut bergantian antara “penyakit Singapura”, “flu Rusia”, dan “penyakit rakyat”. Sepuluh orang dikabarkan meninggal. Tapi, dalam edisi 16 Juli 1918, koran itu meyakinkan bahwa, “Penyakit ini tak berbahaya dan mirip flu biasa dengan gejala sakit kepala, demam, dan nyeri sendi. Aspirin cukup untuk mengobati. Tak ada alasan untuk khawatir.”

Hanya berselang sehari setelah berita menenangkan tersebut, De Sumatra Post mengabarkan influenza telah tiba di Surabaya. Flu menyebar di antara warga kampung dan personel angkatan laut, bahkan 200 dari 1.500 narapidana di penjara Surabaya dikabarkan telah terinfeksi virus influenza.

Istilah “flu Spanyol” mulai digunakan dalam artikel “De Epidemie” yang dimuat Bataviaasch Nieuwsblad pada 18 Juli 1918. Artikel ini melaporkan flu Spanyol sudah menyebar di antara ratusan anggota batalion Belanda di Batavia. Dinas Kesehatan Sipil juga telah menerima laporan tentang merebaknya penyakit serupa di pantai timur Sumatera dan di Surabaya. Penyakit ini disebut berkaitan dengan pandemi yang sedang menyerang seluruh dunia dan belum ditemukan obatnya. Artikel disertai imbauan mencegah penyebaran penyakit dengan cara segera meninggalkan pekerjaan dan mengisolasi diri jika terkena demam yang disertai keluarnya lendir. “Jika batuk atau bersin, jauhi orang-orang dan jangan meludah di tanah!”

Seperti rumput kering tersulut api, laporan penyebaran virus ke seluruh wilayah Hindia Belanda datang beruntun hanya dalam hitungan pekan. De Sumatra Post melaporkan influenza menyerang perkebunan di Sumatera Utara pada Juli 1918. Rumah sakit perusahaan perkebunan kewalahan karena menerima lebih dari seratus pasien setiap hari dengan gejala demam. Perkebunan harus ditutup dan produksi terhambat. Di Batavia, banyak perusahaan juga mengalami krisis karena kekurangan staf akibat terjangkit virus flu. Rumah sakit di Semarang penuh, di antaranya karena sepertiga pekerja perusahaan kereta jatuh sakit. Sebagian besar pegawai jasa transportasi di Probolinggo dan Mojokerto, Jawa Timur, juga terkena.

Pesan pendek di koran Batavia pada akhir Juli memastikan influenza juga menyebar di Jepara, Jawa Tengah, dengan tingkat kematian sangat tinggi. Dokter meminta bantuan didatangkan. Dari Tanjungpandan dilaporkan bahwa seluruh pulau telah terkontaminasi. Influenza menyerang pasukan bersenjata, polisi, serta warga lokal, Cina, dan Eropa.

Pada Agustus diberitakan sebanyak 600 pekerja tambang di Sawahlunto, Sumatera Barat, jatuh sakit tapi rumah sakit sudah penuh dan sebagian tenaga kesehatan turut tertular. Selain itu, sebanyak 20-30 anggota pasukan patroli harian kembali ke benteng Fort de Kock dalam kondisi terinfeksi flu. “Bagaimana penyakit ini menular belum diketahui, tapi menghentikan kegiatan pasukan sebelum jatuh korban adalah langkah bijak yang dapat dilakukan,” tulis De Sumatra Post.

Pada 13 Desember 1918, koran Malaysia Tribune mewartakan telah sampainya sebuah telegram dari Jawa di Amsterdam yang berisi perkiraan bahwa jumlah korban meninggal karena wabah influenza di Hindia Belanda telah mencapai 1 juta orang.

Yang Terlupakan: Pandemi Influenza 1918 di Hindia Belanda. /TEMPO

Namun Gubernur Jenderal Hindia Belanda Johan Paul van Limburg Stirum menganggap laporan ini melebih-lebihkan. Seperti dikutip surat kabar Singapura, The Straits Times, dalam berita bertarikh 17 April 1919, Gubernur Jenderal menyatakan tak ada perubahan angka kematian yang signifikan di Jawa, Madura, Bali, dan Lombok antara Juli dan Oktober 1918 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Namun pada November 1918 tercatat ada 359.600 kematian yang dikaitkan dengan flu Spanyol. “Ada 188 kematian dari 1.000 penduduk, bandingkan dengan 20 kematian dari 1.000 penduduk pada November 1917,” begitu bunyi berita tersebut.

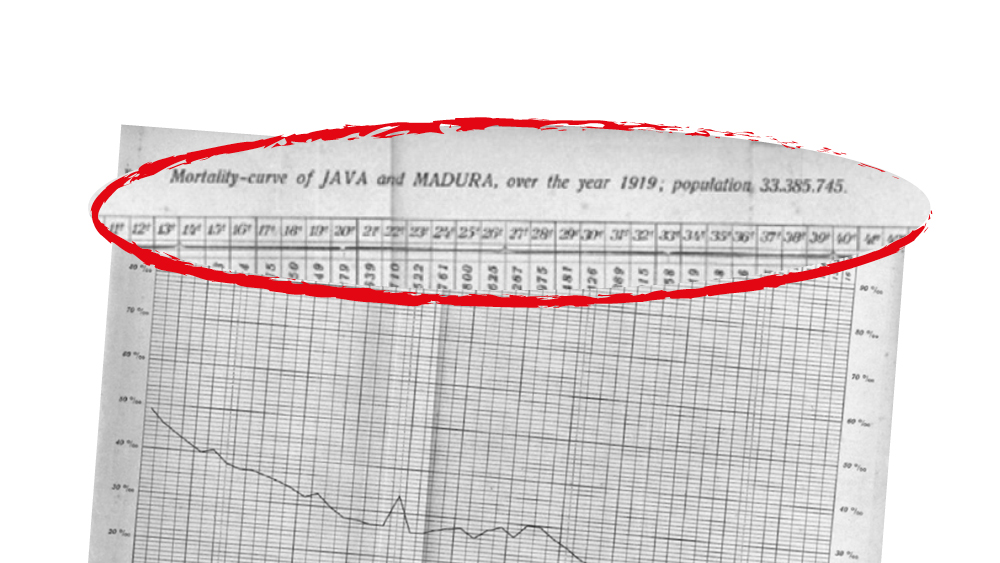

Studi demografi setelah wabah mereda menemukan angka korban wabah flu Spanyol di Hindia Belanda sangat tinggi. Penelitian Colin Brown pada 1987 dalam The Influenza Pandemic of 1918 in Indonesia menemukan angka kematian di Hindia Belanda sepanjang 1918-1919 akibat pandemi influenza melampaui 1,5 juta. Sementara itu, dalam penelitian bertema sama pada 2013, Siddharth Chandra dari Michigan State University, Amerika Serikat, memperkirakan angka kematian lebih besar dua kali lipat dari hitungan Brown. “Dari penghitungan kami, di Jawa dan Madura saja terjadi kehilangan populasi sebanyak 4,26-4,37 juta orang,” tulis Chandra.

• • •

TINGGINYA tingkat persebaran flu Spanyol di Hindia Belanda berpangkal dari rendahnya perhatian pada wabah yang telah diketahui membunuh jutaan manusia di Amerika Serikat dan Eropa itu. Buku yang ditulis Tubagus Arie Rukmantara dan kawan-kawan menyoroti banyaknya pejabat Belanda di Hindia yang abai terhadap informasi tentang perkembangan wabah. Peringatan dini agar menghadang kapal masuk dari Hong Kong yang menjadi pusat penyebaran flu tak diindahkan karena benturan kepentingan. “Konflik kepentingan ini berdampak pada keterlambatan dalam mengambil langkah penanganan,” kata Arie, yang saat ini menjadi anggota Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Pemerintah baru membentuk tim darurat pemberantasan pandemi pada November 1918. Saat itu, merujuk pada penelitian Siddharth Chandra, gelombang pertama pandemi telah memukul kota-kota pelabuhan di Jawa, Sumatera, dan sebagian Kalimantan. Gelombang pertama pada Juni-Juli 1918 diikuti hantaman yang lebih keras dan kilat pada Oktober hingga pengujung tahun. Jawa Timur menjadi episentrum wabah yang dengan cepat menyebar hingga Makassar, Pulau Seram di Maluku, dan Fakfak di Papua.

Upaya mengurangi penyebaran penyakit diusulkan Kepala Dinas Kesehatan Sipil, dokter W.T. de Vogel, setelah ia berkeliling untuk melihat kondisi korban influenza di seluruh Jawa pada Desember 1918. Selain menemukan data jumlah korban yang mencengangkan, De Vogel menyimpulkan bahwa wabah sulit dikendalikan karena tak ada dasar hukum yang jelas sehingga pejabat daerah mengambil tindakan sendiri-sendiri saat menghadapi kondisi darurat. Dia mengusulkan rancangan peraturan khusus untuk menanggulangi influenza yang dapat berlaku secara nasional. Aturan itu dikenal dengan nama Influenza Ordonnantie, yang selesai disusun pada awal 1919.

Suasana rumah sakit di Sumuran, Sumatra Utara, 1919./Tropenmuseum

Influenza Ordonnantie dibuat dengan merujuk pada Peraturan Karantina yang termuat dalam Staatsblad van Nederlandsch Indie Nomor 277. Dengan aturan itu, pejabat pemerintah dapat memberlakukan karantina wilayah untuk menahan laju penyakit. Ada hukuman pidana bagi mereka yang keluar-masuk daerah terjangkit. Selain itu, aturan ini membatasi berkumpulnya manusia dalam jumlah besar.

Sejarawan Universitas Indonesia, Achmad Sunjayadi, menceritakan, ketika Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum membagikan rancangan undang-undang itu kepada institusi pemerintah dan swasta, protes keras disuarakan Koninklijk Paketvaart-Maatschappij, perusahaan yang melayani jalur pelayaran di Hindia Belanda dari Sabang sampai Papua, karena ordonnantie itu akan menghambat kinerja mereka. Apalagi ada ancaman denda hingga 2.000 gulden terhadap nakhoda kapal yang tak mematuhi aturan. “Akan mengakibatkan kerugian besar bagi perusahaan,” kata Achmad saat dihubungi pada awal Mei lalu.

Direktur Kehakiman D. Rutgers juga menganggap aturan tersebut merenggut hak berkumpul dan berserikat. Instansi lain turut terpancing menyatakan keberatan jika aturan itu diterapkan. “Hampir tidak ada dukungan terhadap rancangan ordonnantie tersebut dari pihak pemerintah,” ujar Achmad. “Influenza Ordonnantie baru disahkan pada 1920, setelah pemerintah menyadari bahwa wabah sudah tersebar hingga Papua.”

Lantaran rentang waktu dua tahun yang dibutuhkan buat membukukan strategi nasional, telanjur muncul inisiatif masyarakat untuk mengobati diri yang sebagian besar malah berakibat memperparah keadaan. Misalnya, saat influenza merebak, para dokter kolonial beranggapan penyakit ini dapat disembuhkan dengan pil kina yang umum digunakan untuk mengatasi malaria. Resep diberikan tanpa penelitian lebih dulu. Dalam buku Yang Terlupakan disinggung juga penggunaan candu sebagai obat sementara untuk mengurangi rasa sakit akibat lumpuhnya ketahanan tubuh setelah terserang virus influenza.

Selain itu, pelayanan kesehatan tak merata. Banyak dokter yang tak mau menangani pasien pribumi yang miskin. Sebagian dokter mengutamakan pasien Eropa atau Cina, yang lebih mampu membayar. Ada juga yang mencari keuntungan di tengah pandemi dengan menaikkan tarif. Arie menyebut nama dokter Hoefer dan dokter Rademaker di Surabaya yang mengerek biaya berobat dari 1,5 menjadi 3 gulden. “Mereka berdalih tindakan tersebut diambil supaya tidak harus melayani banyak pasien,” ucap Arie.

Gelombang pasien memang tak sebanding dengan jumlah tenaga kesehatan. Kolonial Weekblad pada 1919 mencatat, selama pandemi, satu dokter dapat menangani 800 pasien. Sejarawan Peter Carey menambahkan, mahasiswa kedokteran STOVIA yang belum lulus tapi sudah menempuh tahun terakhir diminta turut menangani pasien. “Tidak ada kewajiban skripsi,” tuturnya dalam wawancara, awal April lalu.

Obat penyembuh yang belum jelas kebenarannya dipublikasikan di surat kabar. The Straits Times pada 20 Februari 1919 mengutip dua surat kabar Jawa yang memberitakan dokter J. Samuel di Magelang, Jawa Tengah, telah menemukan metode paling mempan yang berhasil memulihkan 800 pasien tanpa satu pun kematian. Metodenya antara lain tak boleh mandi sebelum demam menghilang dan meminum ramuan obat yang rinciannya tercantum dalam berita itu sebanyak lima kali sehari. Artikel itu meyakinkan bahwa demam akan sembuh dalam dua hari setelah mengikuti resep tersebut.

Di tengah layanan medis yang tak menentu, pengobatan tradisional akhirnya menjadi pilihan. Literatur Jawa kuno, seperti Serat Centhini (1814) dan Kawruh Bab Jampi-jampi Jawi (1858), memuat macam-macam ramuan jamu yang biasa dikonsumsi masyarakat Jawa untuk menjaga dan memulihkan kesehatan. Ini menjadi rujukan warga Rembang dan Blora di Jawa Tengah yang menenggak ramuan temu lawak dan jamu cabai lempuyang untuk menangkal influenza.

Kurva angka kematian di Jawa-Madura, 1919./Buku Yang Terlupakan: Pandemi Influenza 1918 di Hindia Belanda

Selain itu, berbagai ritual tolak bala digelar di banyak kota di Jawa. Dalam “De spaansche griep te Modjowarno” yang dimuat Maandblad der Samenwerkende Zending-Corporaties, (1919), C. W. Nortier menulis tentang warga Mojowarno di Jawa Timur yang mempersembahkan sesajen bunga dan kerbau ke makam Kiai Abisai dan Kiai Emos yang merupakan tokoh bumiputra perintis penyebaran agama Kristen di wilayah itu. Ritual ini diharapkan dapat mengusir roh jahat pembawa virus influenza dar Mojowarno. Padahal, sesuai dengan temuan Arie Rukmantara berdasarkan dokumentasi Nortier, saat itu Mojowarno telah memiliki fasilitas rumah sakit dengan dokter dan petugas kesehatan, bahkan pendeta.

Di Kudus, Jawa Tengah, arak-arakan toapekong dibawa berkeliling kota empat kali pada Oktober 1918. Pawai itu dilengkapi barongsai, bendera, iringan tabuhan, bunyi-bunyian, dan doa. Warga percaya “setan” influenza takut pada arak-arakan itu. “Dengan membikin slamatan, djika permintaan ini dikaboelken oleh Toehan, penjakit itoe sigra berlaloe dan saantero penduduk di Koedoes, lelaki dan prampoean, Selam, Tjina atawa Olanda, nanti beroleh berkat selamat,” tulis Tan Boen Kim dalam Peroesoehan Koedoes yang terbit pada 1920.

Solusi tanpa landasan sains itu diyakini Arie menjadi salah satu penyebab angka kematian yang tinggi di Hindia Belanda. Ditambah dengan buruknya koordinasi pejabat pemerintah, flu Spanyol baru benar-benar hilang dari Hindia Belanda pada 1921. Itu pun tanpa diketahui penyebab pastinya.

• • •

SERATUS tahun setelah wabah yang dijuluki “Ibu Segala Pandemi” itu berlalu, ahli di seluruh dunia masih belum sepakat tentang bagaimana flu Spanyol datang dan menghilang. Ingatan tentang wabah ini pun buram karena pagebluk terjadi bertepatan dengan peristiwa yang lebih besar dan lebih mendominasi buku sejarah: Perang Dunia I. Padahal, dalam catatan peneliti epidemi John Barry, wabah ini merenggut 21-50 juta jiwa manusia, jauh lebih besar dari korban Perang Dunia I yang sebanyak 9,2-15,9 juta jiwa.

Dalam The Geography and Mortality of The 1918 Influenza Pandemic, David Patterson dan Gerald Pyle menjelaskan tiga fase penyebaran flu ini. Fase pertama adalah fase musim semi yang terjadi pada Maret 1918, saat gelombang flu menerpa bagian tengah Amerika Serikat dan Eropa serta tiba di Afrika Utara, India, Cina, dan Australia pada Juli tahun yang sama. Fase musim gugur pada akhir Agustus merebak di Prancis sebelum wabah menyebar ke seluruh sudut dunia dan menjadi gelombang paling mematikan. Gelombang terakhir pada 1919 menunjukkan gejala yang mirip dengan pandemi yang terjadi dua dekade sebelumnya.

Lukisan karya Edvard Munch berjudul Self-Portrait with the Spanish Flu, 1919./wikimedia

Dalam catatan Patterson dan Pyle, kasus flu Spanyol paling awal yang terdokumentasikan dalam sejarah terjadi di lokasi latihan militer di Camp Funston, Kansas, Amerika Serikat, pada 5 Maret 1918. Virus menyebar seiring dengan pergerakan para tentara ke Prancis, lalu ke Portugal dan Spanyol. Situasi perang membuat wabah yang mulai menyebar ini disensor dari media massa. Hanya Spanyol, negara netral dengan pers terbuka, yang memberitakan pandemi influenza dengan besar-besaran. Karena itulah nama flu Spanyol menempel pada penyakit ini, meski orang Spanyol sendiri lebih suka menyebutnya flu Prancis.

Virus H1N1 pemicu penyakit ini dapat menyebar lewat udara, yang menjadi penyebab tingginya tingkat penularan. Diperkirakan sepertiga populasi dunia atau sekitar 500 juta orang terinfeksi virus tersebut. Adapun tingkat kematian paling tinggi ditemukan pada kelompok penderita usia balita, 20-40 tahun, dan di atas 65 tahun. “Tingginya angka kematian pada penderita usia produktif menjadi karakteristik unik yang tak terjelaskan dari flu Spanyol,” tulis Departemen Kesehatan Amerika Serikat.

Pada gelombang pertama, gejala flu ini cenderung ringan dengan ciri-ciri demam dan kelelahan yang dapat sembuh dalam beberapa hari. Namun virus bermutasi pada gelombang kedua yang bisa menyebabkan korban meninggal hanya dalam rentang beberapa jam setelah menunjukkan gejala.

Di antara pasien yang direnggut nyawanya oleh wabah ini, ada ekonom dan sosiolog Jerman, Max Weber, yang meninggal akibat pneumonia akut setelah tertular flu Spanyol pada 1920 saat berusia 56 tahun. Sementara itu, seniman Norwegia pembuat The Scream, Edvard Munch, tertular tapi berhasil sembuh. Munch bahkan sempat melukis dirinya saat terserang flu dalam dua lukisan, Self-Portrait with the Spanish Flu (1919) dan Self-Portrait after the Spanish Flu (1919-1920), yang kini menjadi koleksi Museum Nasional Norwegia.

MOYANG KASIH DEWIMERDEKA

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo