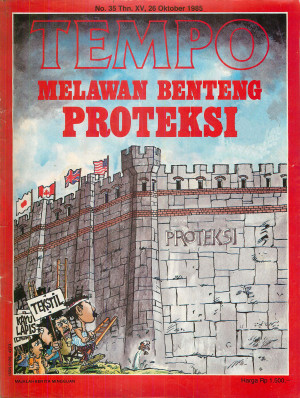

SIAPA bilang industri tekstil kita di ambang runtuh? Karena ambruknya puluhan pabrik "di papan bawah"? Tapi, yang tergambar dua tahun terakhir ini justru bermeter-meter - bahkan bergulung-gulung - cerita tentang sukses: ekspor tekstil dan produk-produknya sedang melaju dengan mulus. Hasil industri manufaktur itu, di tengah lesunya permintaan pasar dalam negeri, kini tampil sebagai penyumbang devisa nonmigas nomor empat, sesudah kayu lapis, karet, dan kopi. Kombinasi fasilitas sertifikat ekspor dan kredit ekspor yang diberikan pemerintah, masing-masing sejak 1979 dan 1982, tak syak lagi memberikan sumbangan cukup besar dalam mendorong kenaikan ekspor itu. Pada tahun 1979, realisasi ekspor tekstil dan produk-produknya baru US$ 118 juta, tahun lalu sudah mencapai hampir US$ 484 juta. Tahun ini, menurut dugaan kasar angkanya akan mendekati US$ 600 juta. Kenaikan cukup besar, terutama, mulai terasa pada 1983 (US$ 260 juta) sesudah pemerintah menggabungkan penyediaan fasilitas sertifikat ekspor dengan kredit ekspor bersuku bunga rendah, ditambah devaluasi Maret 1983. Tapi, sayang sekali, di saat galak-galaknya ekspor barang manufaktur dan komoditi nonmigas, pelbagai negara industri justru sedang memasuki masa demam proteksionisme. Sebuah palang besar mendadak saja seperti jatuh dari langit, mengancam kelangsungan ekspor tekstil dan produk-produknya. Calon palang besar, yang kini ramai dibicarakan kalangan pengusaha tekstil dan pakaian jadi se-ASEAN itu, tak salah lagi, adalah RUU Jenkins. Rancangan yang disponsori Edgar Jenkins, anggota Kongres dari Georgia itu, seperti diketahui, akan memotong kesempatan anggota ASEAN menaikkan ekspornya ke Amerika. Sebab tingkat ekspor mereka akan di kembalikan ke posisi tahun 1980 dan setiap tahun hanya diberi tambahan kenaikan 6%, mulai tahun 1985 ini. Tentu saja, negeri-negeri berkembang ini berteriak. Indonesia, yang ekspornya tiga tahun terakhir naik pesat di pasar Amerika, dari US$ 63 juta (1982) jadi US$ 234 juta (1984), bakal terpangkas lebih dari 81% kalau rancangan tadi diterima. Sementara itu, kesempatan ekspor Muangthai akan terpotong 64%. Memang hampir semua anggota ASEAN bakal menghadapi pemotongan kesempatan cukup besar, jika dibandingkan dengan Korea Selatan yang hanya akan terpangkas 33% di bawah pisau RUU Jenkins itu. Padahal, nilai ekspor setiap anggota ASEAN itu relatif kecil bila dibandingkan keseluruhan impor Amerika. Muangthai dan Indonesia, misalnya, masing-masing hanya 2,08% dan 2,62%. Sementara itu, Korea Selatan dan Hong Kong, masing-masing, mencapai 13% dan 10,3% dari seluruh nilai impor tekstil Amerika. Sialnya lagi, rancangan diskriminatif dan proteksionistis itu sudah diterima parlemen. "Masyarakat Amerika benar-benar tidak punya wawasan internasional," kecam Frans Seda, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Apa pun kritik yang dikemukakan para calon korban, Jenkins jelas punya alasan masuk akal untuk menggolkan rancangannya tadi. Menurut logika dia, RUU tadi sebetulnya tidak perlu lahir seandainya negara-negara maju, seperti Jepang? Masyarakat Eropa, dan Kanada, ikut memikul kenaikan produksi tekstil pelbagai negara berkembang. Tapi, kata Jenkins kepada Bambang Harymurti dari TEMPO, tahun lalu Amerika harus menyerap 65% dari seluruh tekstil yang diproduksi pelbagai negara berkembang. "Ini yang jadi persoalan," tambahnya. Korea Selatan sendiri ternyata juga hanya membuka pintu sedikit. Akibatnya, defisit perdagangan tekstil dan pakaian-jadi Amerika, tahun lalu, mencapai US$ 16,2 milyar. Padahal, 10 tahun lalu defisit itu baru US$ 2 milyar. Bukan itu saja harga yang harus dibayar Amerika. Sejak 1980 sampai pertengahan 1985, sudah 250 pabrik bangkrut - 48 di antaranya terjadi tahun ini - akibat membludaknya tekstil impor. Puluhan ribu pekerja konon tersingkir dari situ. Pukulan demikian berat semestinya tak akan terjadi seandainya industri tekstil dan pakaian-jadi Amerika siap menghadapi persaingan. Tingginya gaji dan biaya produksi menyebabkan tekstil dan pakaian yang dihasilkan industri lokal jadi tidak bersaing. Restrukturisasi (perpindahan bidang industri) juga lambat dilakukan. "Kami memerlukan waktu, karena itu perlu pertumbuhan impor tekstil yang bertahap, dan bukan seperti yang terjadi dalam empat tahun belakangan ini," katanya. "Bila tidak secara bertahap akan terjadi kekacauan." Menurut penelitian Jenkins, seperti dikemukakan dalam rancangannya itu, selama periode 1981 sampai 1984 laju pertumbuhan tekstil impor dan produk-produknya yang masuk Amerika rata-rata bertambah 19% per tahun. Pertambahan suplai itu jauh berada di atas daya serap pasar Amerika yang hanya tumbuh 1% per tahun. Laju pertumbuhan tekstil dan produk tekstil impor masa itu, konon, sangat jauh berbeda dengan periode 1974-1980 yang hanya bertambah kurang dari 2%. Di pihak lain, menurut RUU Jenkins, Multi-Fiber Arrangement (MFA) sendiri hanya memperbolehkan laju pertumbuhan itu (bagi negara berkembang) sampai 6%, dan lebih rendah untuk negara-negara kuat. Diakui oleh para pengusul rancangan tadi, lemahnya usaha Amerika memperkuat hak-haknya di bawah MFA telah mengakibatkan tekstil dan produk tekstil impor membanjiri pasar: "Pengaruh dari barang-barang impor itu naik lipat dua di pasar dalam negeri enam tahun terakhir ini, dan mencapai 50% tahun lalu." Selain angka-angka itu, RUU Jenkins juga mengemukakan beberapa fakta. Defisit perdagangan tekstil dan produk-produknya tahun lalu lebih dari US$ 16,2 milyar, naik 53% dari angka 1983. Defisit sebesar itu, jumlahnya kira-kira 13% dari seluruh defisit perdagangan Amerika. Masuknya tekstil dan produk tekstil impor sebesar 9.800 juta square yard equivalent tahun lalu menyebabkan hilangnya kesempatan kerja bagi satu juta orang. Sedang membanjirnya tekstil dan produk tekstil impor, yang banyak memakai kapas bukan eks Amerika, menyebabkan hilangnya pasar para penghasil kapas lokal, di tahun 1983 saja, sekitar US$ 1 milyar. Pada akhirnya, biaya riset dan pengembangan yang dikeluarkan para penghasil kapas sebesar US$ 20 juta setiap tahun bukan digunakan untuk membangun pasar mereka, melainkan untuk para petani kapas asing. Fakta-fakta itu, tentu, masih bisa diperdebatkan. Menurut sebuah sumber, sampai nilai dolar menguat melawan sejumlah mata uang asing, barang-barang yang dihasilkan industri manufakturnya ternyata dianggap masih bisa bersaing. Pada periode 1975-1980, ekspor tekstil Amerika tumbuh dari US$ 1,5 milyar jadi US$ 3,4 milyar. Sampai sekarang, produser tekstil dan produk tekstil negeri itu diduga masih mengontrol 70% pasar lokal untuk jenis barang ini. Juga tidak seluruhnya benar bahwa proteksi akan menyelamatkan kesempatan kerja yang bakal diciptakan oleh industri lokal yang berkembang. Protek-si, pada akhirnya, hanya akan menyebabkan ongkos untuk menyelamatkan kesempatan itu terlalu mahal harganya. Menurut perkiraan Federal Trade Commission, proteksi di sektor industri tekstil yang dilakukan dengan penetapan kuota, mengakibatkan ekonomi Amerika harus mengeluarkan biaya US$ 35 ribu untuk setiap lowongan kerja yang ingin dilindungi. Konsumen lokal juga akan dipaksa mengeluarkan uang lebih banyak karena pembatasan tekstil dan produk tekstil impor itu akan mendorong industri setempat tergoda menaikkan harga. Menurut sebuah perhitungan kasar, rakyat Amerika sekarang saja setiap tahun harus mengeluarkan biaya tambahan US$ 4,4 milyar, akibat pengenaan kuota terhadap 650 kategori tekstil dan produk-produknya. Sialnya lagi, yang harus mengeluarkan biaya ekstra ini adalah masyarakat lapisan bawah - konsumen tekstil dan produk tekstil impor. Rangkaian persoalan itu, mungkin, tak akan muncul ke permukaan jika restrukturisasi industri di Amerika bisa mulus dilakukan. Kepada TEMPO, Jenkins sendiri mengakui secara tersirat sulit bagi seluruh industri di Amerika untuk secara serentak masuk ke bidang teknologi tinggi. "Memang banyak orang di dunia beranggapan, sudah selayaknya Amerika meninggalkan industri tekstil dan pakain jadi," katanya. "Tapi bagi kami tidak mudah memasukkan industri teknologi tinggi ke kota-kota kecil." Jenskins, tentu, masih bisa menambah alasan itu dengan beberapa fakta untuk membenarkan rancangannya. Dan besar kemungkinan, sikap proteksio-nistis yang ditempuh itu akan mengundang tindakan balasan dari para rekan dagang Amerika. ASEAN sendiri, seperti dikemukakan 14 menteri bidang Ekuin yang bertemu di Bangkok pekan lalu, akan segera mengambil tindakan untuk menangkal akibat diberlakukannya rancangan itu kelak. Tak dirinci tindakan apa yang akan diambil oleh para rekan dagang Amerika kelima itu yang, tahun lalu, menerima surplus US$ 7 milyar. Perang di bidang perdagangan, mudah-mudahan, tak akan meletus karena 12 negara calon korban RUU Jenkins berharap Presiden Ronald Reagan akan memveto rancangan yang sudah lolos dari parlemen itu. Kepala negara Amerika ini, agaknya, bakal menghadapi kesibukan luar biasa untuk menangani 300 RUU, terutama di bidang perdagangan yang masuk lewat Kongres. Sikap Presiden Reagan sendiri sudah jelas: tak menyukai proteksionisme, dan tetap menghendaki kebijaksanaan perdagangan Amerika bertumpu pada asas kebebasan dan pasar terbuka. Gedung Putih jelas tidak menghendaki usaha menumpas defisit, yang diperkirakan akan menggelembung sampai US$ 150 milyar tahun ini, di lakukan dengan memperkenalkan UU pembatasan barang impor. Reagan lebih suka jika upaya itu dilakukan dengan cara menaikkan daya saing barang dan jasa Amerika. Untuk kepentingan itu, ia meminta persetujuan Kongres agar Departemen Keuangan diperbolehkan menyediakan dana bagi pembiayaan kredit ekspor sebesar US$ 300 juta. Sebaliknya, Washington juga menuntut kepada para rekan usahanya agar mau melakukan perdagangan secara fair - dengan membuka semua palang untuk memberi kesempatan barang impor masuk ke pasarnya. Yang disindir dalam kaitan itu adalah Jepang. Negeri yang dikenal amat tertutup ini, tahun lalu, memperoleh surplus dari Amerika sebesar US$ 37 milyar - dan tahun ini diduga akan naik sampai US$ 50 milyar. Keterbukaan pasar Amerika itu, memang, membantu pertumbuhan ekonomi Jepang. Tapi AS, rupanya, ingin berhenti jadi sinterklas. Hasrat itu sccara tersirat telah dikemukakan Wakil Presiden George Bush sesudah mengunjungi pelbagai negara Asia selama 10 hari, pertengahan bulan ini. "Tak akan ada lagi orang-orang dermawan," katanya di Hong Kong. Lalu, secara terbuka, ia mengatakan mendukung usul untuk menjual minyak Alaska 200 ribu barel setiap hari ke Jepang. Jika usul itu kelak bisa diterima perusahaan pengilangan dan pembangkit tenaga listrik swasta Jepang, Amerika berharap bisa mengurangi defisit perdagangannya dengan negeri itu US$ 2 milyar setahun. Namun, meminta swasta Jepang membeli minyak sebesar itu, di saat konsumen kini bisa mendapat minyak murah di pasar tunai, bukanlah usaha mudah. Rekan dagang utama Jepang seperti RRC dan Indonesia, yang porsi minyaknya bakal tersodok, tentu harus diperhitungkan. Dengan Jepang itu, Amerika memang paling banyak menemui pertikaian dalam menyelenggarakan perdagangan. Selain dibanjiri mobil Amerika juga dijejali pelbagai komponen untuk industri teknologi tinggi. Surplus Jepang dari ekspor teknologi tinggi lni tahun lalu US$ 15 milyar, dan tahun ini ditaksir akan mencapai US$ 20 milyar. Sementara itu, perusahaan rokok Amerika ternyata sulit sekali bisa memasuki pasar Jepang. Dari Brasil dan Meksiko, di pihak lain, Amerika dibanjiri baja dan sepatu. Sialnya, komputer bikinan Amerika ternyata sangat sulit masuk Brasil, karena pemerintah setempat melindungi dengan ketat industri teknologi tingginya. Dari Korea Selatan dan Taiwan alat-alat elektronik rumah tangga dan tekstil kedua negeri industri baru itu mengalir dalam jumlah hampir tak terkendalikan. Amerika memang jadi harapan banyak negara berkembang untuk memperoleh devisa, terutama setelah pertumbuhan ekonominya membaik dua tahun terakhir ini. Lokomotif kebangkitan ekonomi itu mulai menunjukkan tanda-tanda ngadat di awal 1985 ini, sekalipun dolar masih cukup kuat nilainya. Sayang, karena pertumbuhan ekonominya belum membaik, Masyarakat Eropa masih saja memperketat masuknya barang impor, dan belakangan malah ditiru Amerika. Jumlah mata dagangan yang terkena pembatasan akhirnya semakin luas dan beragam jenisnya. Yang lebih gila, dari dalam negeri, Washington mendapat tekanan agar mengeluarkan beberapa mata dagangan hasil industri manufaktur yang dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk seperti tertuang di GSP. Menurut catatan Bank Dunia, dalam Laporan Pembangunan 1985, bentuk proteksi dengan penghalang nontarif (NTB), antara 1980 dan 1983, meningkat dua kali lipat di AS, dan di Masyarakat Eropa naik 38%. Pada tahun 1983 saja, sekitar 29% dari ekspor komoditi pertanian negeri-negeri berkembang ke negeri-negeri maju terkena pengaruh NTB ini - baik berupa kuota maupun ketentuan pembatasan lain. Sedang untuk hasil industri manufaktur tercatat 18%. Menurut Bank Dunia, pengenaan tarif dan NTB untuk melindungi petani tebu di negeri maju itu ternyata mengakibat-kan hilangnya pendapatan eksportir gula negeri berkembang sebesar 10% dari seluruh bantuan yang diberikan negeri maju pada mereka. Berdasarkan taksiran kasar, tahun 1983 itu, eksportir gula di Amerika Latin, Afrika dan sejumlah negara Asia (termasuk Filipina) kehilangan devisa US$ 7,4 milyar dihitung berdasarkan tingkat harga 1980 dan nilai tukar masa itu. Sebagai perbandingan, tulis laporan Bank Dunia itu, seluruh bantuan program negeri-negeri maju pada tahun itu berjumlah US$ 22,5 milyar. Karena usaha menjual gula menemui jalan buntu, padahal produksi melimpah, maka pabrik terpaksa mengeluarkan ribuan buruh mereka. Harga akhirnya jatuh. Filipina, yang sedang ditimpa sial itu, belakangan sampai meminta beberapa bank komersial menangguhkan penagihan piutangnya, dan supaya ekonominya berjalan lagi, Dana Moneter Internasional (IMF) dimintanya juga turut memberikan bantuan penyangga. Karena neraca pembayarannya rontok, mata uang pesonya jatuh. "Bukti-bukti itu menunjukkan bahwa pembatasan impor tidak menyelamatkan kesempatan kerja, tidak memperbaiki neraca perdagangan, dan malah menekan nilai tukar mata uang negara yang terkena," tulis Bank Dunia. Negeri-negeri berkembang, tentu saja, akan membenarkan pendapat itu. Bahkan Henry A. Kissinger, bekas menteri luar negeri AS, menyatakan bahwa proteksionisme yang kini tumbuh di Amerika dan pelbagai tempat akan menimbulkan konsekuensi ekonomi cukup kompleks, dan hanya diketahui beberapa kalangan saja. "Proteksionisme akan menyebabkan negeri-negeri berkembang kehilangan harapan menghancurkan harapan mereka untuk maju, dan bisa mengelola persoalan utangnya," tulisnya di koran Los Angeles Time. Dan demi alasan kepentingan nasional, tulis Kissinger, proses perontokan industri itu (deindustrialisasi) tidak boleh dibiarkan terlalu lama berlangsung - bahkan oleh Presiden Reagan, penganut paham perdagangan bebas sekalipun. Menurut dia, jalan keluar dari kemelut itu mesti ditemukan lewat perundingan multilateral bidang perdagangan dan moneter sekaligus. "Nilai tukar mengambang pelbagai mata uang kini sesungguhnya membuka peluang bagi pelbagai negara memanipulasikan nilai tukar mata uang mereka untuk mendorong ekspor," katanya. Soal kurs mata uang dolar, bagi Amerika memang menimbulkan banyak persoalan. Belum pernah terjadi sebelumnya, nilai alat tukar berwarna hijau itu demikian kuat. Untuk mengerem supaya laju barang-barang impor tidak makin deras masuk Amerika, lima negara (Amerika, Jerman Barat, Prancis, Jepang, dan Inggris) bahu-membahu berusaha melumpuhkan kekuatan dolar itu. Mekanismenya sederhana: jika suatu kali dolar dianggap akan menguat, maka setiap bank akan menyuplai dolar dengan membeli mata uang negara bersangkutan. Tentu saja, sekalipun intervensi sudah dilakukan, bukan berarti kecenderungan proteksionisme negara-negara industri akan berkurang karenanya. Beberapa perusahaan tekstil dan pakaian jadi Indonesia, sudah beberapa bulan terakhir ini, berusaha melakukan tindakan antisipasi ke luar dan ke dalam. PT Busana Rama Textile and Garment, yang mengekspor sekitar 60% dari produksi pakaian jadinya yang 20 ribu lusin per bulan ke Amerika misalnya, sudah menjajaki pasar Jepang. "Desember nanti mungkin baru beberapa puluh ribu potong saja yang dikirim ke sana," ujar E.A. Pravinata, direkturnya. Diversifikasi pasar agaknya merupakan salah satu pilihan tepat untuk menyelamatkan diri dari ancaman gunting RUU Jenkins. Menurut Pravinata, tidak semua negara Eropa Barat sesungguhnya memberlakukan kuota untuk pakaian-jadi Indonesia. Pasar Austria, Swiss, dan negara-negara Skandinavia masih lebar. Selain dengan cara itu, ia juga menganjurkan, jika perlu para pengusaha memakai tekstil Masyarakat Eropa untuk membuat pakaian jadi. "Kalau memakai bahan dari mereka, maka kami akan terbebas dari kuota itu," katanya. Sampai sekarang, Busana masih memakai bahan baku tekstil dari Amerika dan Jepang. Pemakaian bahan itu, tentu, akan dihentikannya kalau rancangan Jenkins tadi diterima - katakanlah, sebagai tindakan balasan. Dengan mengganti pemakaian bahan baku tadi, Pravinata percaya, 60% pakaian jadinya yang diserap pasar Amerika akan bisa dialihkan ke Eropa secara bertahap. "Mudah-mudahan bisa terlaksana tiga tahun lagi," katanya kepada wartawan TEMPO Yulia S. Madjid. Toh, ada juga perusahaan tekstil dan pakaian-jadi yang berusaha bertahan di Amerika, dengan mencoba menaikkan mutu hasil industri itu - lewat usaha restrukturisasi industrinya. Dengan usaha itu, mereka menyangka bisa meloloskan diri dari ancaman pengenaan kuota atas kategori-kategori tertentu. Sayang, RUU Jenkins tidak mengenal cara penghindaran itu, karena pembatasan yang diberlakukannya akan dipukul rata tanpa memandang kategori lagi. Akibatnya, perusahaan yang sudah telanjur beli mesin-mesin baru itu jadi kecele. Sementara itu, Dan Liris, Solo, sebelum pabriknya terbakar, menyatakan tak akan melakukan usaha restrukturisasi teknologi (karena mesinnya baru dibeli dua tahun lalu), dan berniat mengalihkan ekspor tekstilnya ke Amerika yang empat juta yard per bulan (dari produksi 5,1 juta yard) ke pasar dalam negeri. Manajemen tampaknya masih melihat peluang untuk menjual jenis tekstil TC atau tetoron cotton (65% polyester dan 35% cotton) produksinya tetap terbuka lebar. Anggapan itu agaknya ada benarnya. Misalnya sebuah pabrik finishing mori di Comal, Pekalongan, kini bisa menjual mori yang sudah diputihkan sebanyak 1,4 juta yard tiap bulan. Ketika mula-mula pabrik itu didirikan oleh sejumlah pedagang mori, pada 1984, penjualannya baru 50 ribu yard. Di luar dugaan, bahan mori kasar (grey) eks pabrik tekstil Industri Sandang II dan Texin Tegal yang diputihkan itu laku keras. "Selama kami melihat pasar lokal masih baik kami belum mau mengekspor," kata pimpinan perusahaan yang tak mau disebut namanya itu. Juga Tirta Suherlan, direktur PT Trisula Star Textile Mill (Tristex) masih melihat pasar lokal cukup bagus. Sebagian besar dari kain produksinya, jenis polyester fancy shooting (merk Bellini), yang sekitar 300 ribu yard setiap bulan dipasarkan di dalam negeri. Hanya sekitar 5% saja dari produksinya yang diekspor, terutama, ke sejumlah negara ASEAN. Menurut Tirta, supaya kualitas tekstil Indonesia terjaga dan bisa bersaing, "Setiap tekstil yang diekspor seharusnya sudah memiliki Standar Industri Indanesia (SII)." Bagi para pengusaha tekstil sendiri, kemampuan pasar lokal menyerap tekstil sesungguhnya masih merupakan teka-teki besar. Menurut penelitian Departemen Perindustrian, pada tahun fiskal 1984-1985 lalu, konsumsi tekstil dalam negeri (produksi dalam negeri plus tekstil impor dikurangi tekstil ekspor) adalah 12,97 meter per kapita. Tapi Ian Daskian, Direktur Primatexco Indonesia, beranggapan bahwa konsumsi tekstil yang benar-benar terserap pada masa itu hanya sekitar 10 meter per kapita - dengan kapasitas terpasang 16 meter per kapita per tahun. Perbedaan menduga ini, tentu, menyebabkan pengusaha merasa agak waswas jika harus kembali masuk ke pasar lokal. Ancang-ancang untuk menengok kembali potensi pasar lokal toh harus tetap mereka lakukan sekalipun RUU Jenkins, yang sudah lolos dari parlemen, masih harus diperdebatkan lagi di Senat. Pemerintah sendiri berharap, jika jumlah suara yang setuju di Senat tidak mencapai 2/3, Presiden Reagan akan memvetonya. "Kami berharap RUU Jenkins itu akan mengalami beberapa perubahan, tapi yang kami tunggu sebetulnya agar rancangan itu diveto Presiden Reagan," kata Menlu Mochtar Kusumaatmadja. Perang memang sedang dimulai. Eddy Herwanto Laporan biro Jakarta & Bandung

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini