Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

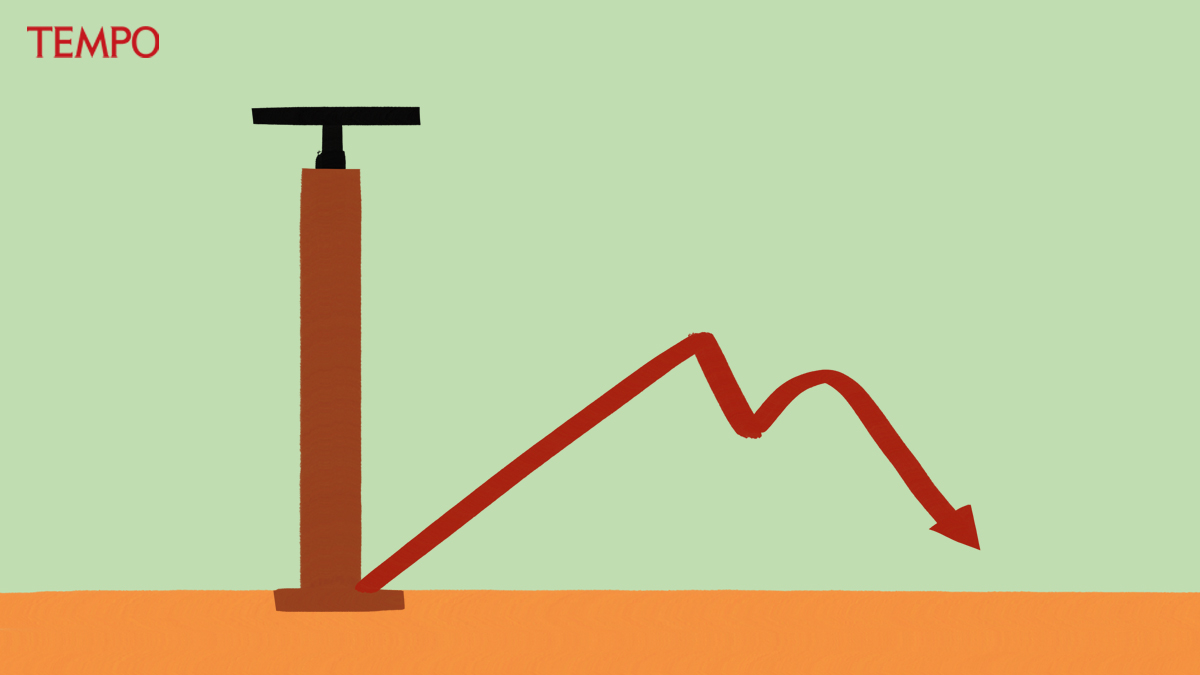

Meski seret, perusahaan tambang berbondong-bondong menggarap gasifikasi batu bara.

Perjanjian Paris dan rencana baru kebijakan energi jadi tantangan.

Harga dan cadangan batu bara masih jadi godaan perusahaan energi.

SEMESTINYA, proyek gasifikasi batu bara di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, sudah memasuki proses rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (EPC). Pekerjaan lanjutan itu semula diagendakan pada semester pertama tahun ini setelah PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), dan Air Products and Chemicals Inc meneken perjanjian kerja sama pada 10 Desember 2020. "Saat ini sedang finalisasi perjanjian turunan agar bisa segera dieksekusi," kata Direktur Utama Bukit Asam Suryo Eko Hadianto, Kamis, 12 Agustus lalu.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo