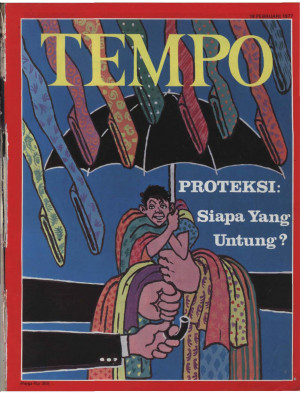

KELUHAN dari dunia tekstil santer kembali. Kali ini yang

berteriak bertenaga raksasa, sehingga suaranya pun jadi lebih

lantang. Nadanya juga menuntut lebih keras: stop impor!

Kejadiannya berlangsung begitu cepat. Lima tahun lalu, pabrik

tekstil yang lazim disebut penghasil tekstil lokal walaupun

parau masih mampu berteriak: minta dilindungi kelangsungan

usahanya. Di kota tradisionil tekstil, seperti di Pekalongan

atau Majalaya, pengusaha sudah kehabisan nafas. Tekstil impor

membanjir. Benang susah dikejar. Semua itu dianggap menjadi batu

perintang di jalan usaha mereka.

Tapi saingan produksi lokal itu bertambah. Tak usah jauh-jauh

didatangkan: pabrik-pabrik baru muncul dilengkapi dengan

peraturan dan fasilitas penanaman modal asing (PMA). Segera

mereka bertongkrongan, umumnya di Jawa Barat. Lalu apa kabar

yang dulu disebut pengusaha lokal? Masih ada, cuma sudah tak

berkutik. Untuk berteriak minta proteksi, leher rasanya sudah

tercekik. Tapi ternyata kini suara minta proteksi datang dari

perusahaan-perusahaan yang mirip raksasa modern itu yang praktis

telah menggantikan si pengusaha lokal.

Dan tahun 1977 ini - karena teriakan itu - agaknya akan menjadi

tahun yang membawa keberuntungan bagi yang berteriak. Baik yang

3/4 modal asing, « asing, maupun yang berkapital domestik. Lewat

Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, yang diberlakukan tepat

pada hari pertama tahun ini penanam modal bidang industri itu

meletakkan seluruh harapan baiknya pada pemerintah.

Menteri Perindustrian, berturut-turut, akan menetapkan barang

apa saja yang sudah mampu dibikin dan mencukupi kebutuhan

konsumsi dalam negeri. Dengan ketetapan itu, barang yang

dimaksud harus berada di pasaran dalam negeri secara nyaman,

tanpa diganggu barang dagangan asing. Itu gampang. Sebab,

sebagai penandatangan SKB, Menteri Keuangan akan mencoba

menghambat masuknya komoditi impor.

Untuk ini, Menteri Ali Wardhana, diminta membangun tanggul yang

tinggi: bea masuk & pajak, serta berbagai syarat impor lain yang

berat, dikenakan. Tujuannya: melemahkan daya saing terhadap

produksi dalam negeri. Andaikata ada importir yang nekad, berani

membayar berbagai syarat dengan mahal dengan mengandalkan merek

luar negeri, dengan harapan mungkin masih ada peminat berani

bayar mahal - itu tak usah membuat produsen dalam negeri kecil

hati.

Giliran pertama yang memperoleh pengayoman, 1 Januari itu juga,

sederet daftar nama 33 jenis tekstil. Antara lain: kain sarung

serta tenunan sutera kain sarung atau tekstil katun bermotif

batik tiruan (atau cap), karpet, tikar wol, tekstil dari bulu

binatang dan sebagainya.

Berikutnya pengusaha besi beton dan karung goni tarik nafas lega

(lihat: Goni Dan Beton: Proteksi Langgeng?).

Juga 3 pabrik serat polyester sejak 28 Januari lalu mendapat

perlindungan. Belum lagi selesai pemerintah menunjuk siapa saja

yang dapat giliran dilindungl, mereka sudah mengancam hendak

meniru ulah pabrik besi beton: mogok produksi. Suaranya yang

keras itu dibawakan oleh Musa, Ketua Textile Club, di kuping

para anggota Komisi VI DPR.

Dari kesibukan ketiga departemen menyusun daftar barang yang

harus diproteksi, Menteri Radius Prawiro buru-buru menyatakan:

Bentuk proteksi yang seperti sekarang ini tidak dimaksudkan

sebagai 'stop impor total'. Alasan Radius: "Setiap larangan

impor itu selalu mengandung unsur negatif, yang justru lebih

banyak ketimbang positifnya".

Namun bagi Musa cs, apapun komentar Radius atas kebijaksanaan

pemerintah mengenai pembinaan industri dalam negeri, sudah lebih

dari cukup menggembirakan. Selesai sidang bersama Komisi VI DPR,

dalam kesempatan dengar pendapat umum bulan lalu, Musa berkata

kepada TEMPO "Pada hakekatnya proteksi yang seperti sekarang

ini, sudah berarti stop impor".

Betul juga. Bea masuk akan "disesuaikan". Artinya, dinaikkan

tarifnya. Syarat impor jadi berat: bea harus dibayar kontan di

muka, harus ada uang jaminan 100%, dan semuanya harus dibayar

dari kantong importir sendiri. Total jenderal, itu semua memang

sudah cukup mengganjel pintu impor.

Namun, seperti tujuan SKB sendiri yang kelihatan cuma ingin

membina industri, lagi-lagi hanya kaum industriawanlah yang

paling bisa menikmati. Mereka itu adalah 485 pabrik tekstil

besar. (420 PMDN dan 65 proyek PMA).

"Apakah peraturan baru itu dapat menjamin kelancaran distribusi

di dalam negeri secara terus-menerus, dengan harga yang baik dan

kwalitas yang memenuhi kebutuhan konsumen?", begitulah

pertanyaan Zahri Achmad, ketu organisasi importir (GINSI).

Sebab diketahui, industri tekstil umumnya hanya berpusat di Jawa

saja. Dan mereka memang tak pernah berkewajiban menjanmin

kelancaran distribusinya. Seperti kata Musa kepada para anggota

DPR: "Soal distribusi bukan urusan kami. Ada aparat negara yang

mengaturnya. Di jalur distribusi itu ada manipulator dan

spekulator. Itu bukan tugas kami untuk menertibkannya".

Nah. Ini mengingatkan orang pada urusan pabrik baterai.

Seahdainya ada larangan impor total -- dan semua penyelundupan

batu baterai diberantas mungkin penduduk Indonesia di Kepulauan

Riau, sebelah utara Sulawesi atau Irian Jaya, tak bisa ikut

mendengarkan siaran RRI. Sebab distribusi batu baterai dalam

negeri ternyata belum sampai terjangkau konsumen di daerah

terpencil. Bagaimana kalau mereka harus pula tak berbaju?

Belum lagi soal harga. Begitu SKB terbit, pasar tekstil yang

sebenarnya masih menyimpan stok impor lama, sudah mulai tegang.

Kain shantung eks RRC, yang biasanya dijual di Pasar Tanah Abang

dengan Rp 8.000 per pis, sekarang pengusaha batik harus

membayarnya Rp 8.600. Shantung buatan Muriatex Kudus, yang

tadinya cuma Rp 6.200 per pis, naik dari Rp 7.500 hingga Rp

8.000. Begitu juga kain paris impor. Sebelum Januari per yard Rp

330, sekarang Rp 370. Sementara kain paris lokal, yang

kwalitasnya menjemukan, dari harga Rp 200 per yard terus

meningkat mendekati harga impor. Juga harga tekstil lain handuk,

kain kasur, taplak dan sebagainya - untuk masa awal SKB sudah

meningkat harganya 10% sampai 40%.

Konsumen, ambil contoh pengusaha batik, tentu kalang kabut.

Kenaikan harga blacu lokal (sampai 56%) tentu tak mungkin

diikuti harga jual batik jadi. Kenaikan kain batik paling cuma

10%. "Apalagi suasana pasar sepi begini", kata seorang

pengusaha di Tanah Abang. Orang dagang bukannya tak punya jalan

keluar untuk mengatasi keadaan. Caranya, apa boleh buat:

terpaksa potongan panjang kain dikorting dan mutu obat batikpun

dipilih yang 'memadai'.

Kekecewaan berikutnya, karena harga dan mutu yang tak menentu,

tentu akan dirasakan oleh konsumen yang lebih luas. Itu suasana

awal SKB. Bagaimana keadaannya jika stok lama mulai menipis dan

habis? "Ah, tenang saja", kata seorang pemilik toko tekstil.

Sambil mengerling ke arah teman dagangnya ia berkata: "Ada saja

nanti jalannya. . . misalnya penyelundupan yang biasa".

Namun begitu Musa, Ketua TC dari Daya Manunggal Group yang

bekerjasama dengan Kuraray dari Jepang, mencoba menyangkal

kenyataan ini. Di muka para anggota DPR ia menegaskan: "Kami

akan mempertaruhkan nama baik dan merek kami untuk menjaga

mutu". Perkara harga? Itu soal lain. Dari permulaan ia sudah

mengeluh: "Harga jual selalu lebih rendah dari kalkulasi".

Dari banyak industriawan yang mengharap proteksi, memang

pengusaha tekstillah yang paling keras suaranya. Ini pernah

mengundang rombongan penting ke 'lapangan'. Satu rombongan

Fraksi Karya Pembangunan, dipimpin Ketua Komisi VI Jakob Tobing,

pertengahan Nopember lalu meninjau pabrik tekstil di Cibinong

dan Ciawi. Hasilnya tentu saja: menampung sebakul keluhan. PT

Daralon, di Cibinong, suatu usaha orang sini dengan Amerika,

mengaku telah mulai menutup pintu pabriknya sejak beberapa bulan

lalu. Di Ciawi, PT Ratna mengeluh kreditnya dari Bank Bumi Daya

sebanyak Rp 2 milyar macet. Dua pabrik ini punya alasan yang

sama: tak bisa menjual barangnya. Padahal, seperti dikemukakan

PT Ratna, mereka telah berusaha menjualnya 40O di bawah harga

semestinya.

Untuk mendukung dan melengkapi keluhan, dari Majalaya dikabarkan

ada 4.100 alat tenun masinal yang dicutikan oleh pemiliknya,

karena tak menguntungkan. Kabar yang sama datang juga dari

Bandung. Berbagai keluhan pengusaha tekstil, rupanya didengar

baik oleh - tak kurang dari - Wakil Kepala Bakin, Letjen Ali

Murtopo. Pejabat ini bersemangat ikut menyerukan perlunya

proteksi industri tekstil untuk waktu tertentu. Tapi ada juga

fikiran lain. Pengusaha industri sebenarnya sudah cukup

diperlengkapi untuk terjun ke pasar dengan leluasa. Mereka

memperoleh fasilitas liburan pajak selama 5 tahun, dibebaskan

dari bea mengimpor peralatan pabrik dan bahan baku, mendapat

kemurahan kredit dari bank pemerintah, juga boleh mendatangkan

tenaga ahli asing. Maka timbul pertanyaan: "Kalau yang

memperoleh- fasilitas itu mengeluhkan kalkulasi yang tinggi

dibandingkan harga jualnya, bagaimana dengar yang kecil?" kata

TD Pardede, tokoh Pardedetex dari Medan. Padahal, "pabrik

mereka, mestinya, memiliki efisiensi yang tinggi dan dapat

untung". Itulah sebabnya Pardede secara terus terang minta

kepada Musa cs, agar memberikan bahan tertulis mengenai struktur

komponen harga.

Anggota DPR yang lain, malah memberondong Musa dengan berbagai

pertanyaan: Siapa konsultan pabrik polyester itu? Bagaimana

feasibility-study yang dibuat sebelum pabrik berdiri? Apakah ada

faktor lain di luar yang diperhittmgkan oleh konsultan? Tak

semua pertanyaan dijawab para tamu DPR yang dipimpin Musa itu.

Namun di luar acara ini ada pengusaha lain yang menjawab. Ia

adalah H.A. Djunaid, pengusaha asal Pekalongan, bekas Ketua Umum

GKBI. Ia menjawab sebagai Presiden Direktur PT Primatexo

lndonesia - suatu usaha patungan GKBI dengan modal Jepang dan

bank di Amerika. "Dalam rencana pendirian pabrik semua tentu

sudah diperhitungkan. Juga faktor yang menghambat, misalnya

adanya tekstil impor di pasaran baik yang legal maupun ilegl".

Jadi? "Bagaimanapun, karena faktor itu sudah diperhitungkan,

pabrik berjalan seperti yang diinginkan: untung!"

Faktor penting yang menguntungkan, kata Djunaid, "pemerintah

sudah cukup memberi fasilitas, tinggal kewajiban kita untuk

mempertanggungjawabkan apa yang telah kita terima, yaitu jangan

mengeluh!" Pabriknya di uesa Sambong, dekat Pekalongan, menurut

Djunaid, "untungnya sudah lebih dari memuaskan". Sebagai bukti,

disodorkannya rencana perluasan pabriknya dua kali lipat dari

yang diresmikan oleh Presiden Soeharto 5 tahun silam.

Perluasan itu mungkin, kata Djunaid karena segala fasilitas yang

telah diterima dari pemerintah seharusnya menghasilkan pabrik

yang baik. Misalnya soal permesinan yang didatangkan ke mari

tanpa pungutan impor. Seandainya memang betul yang didatangkan

ke mari itu mesin baru - sebab kenyataannya banyak juga yang

mendatangkan mesin lama - tentu peralatan itu akan

menguntungkan. Kerjanya sangat efisien. Suasana di Primatexo

misalnya, yang kedengaran cuma gemuruhnya suara mesin, tanpa

kelihatan kesibukan operatornya. Sebab, di sana, untuk

menjalankan 40 mesin sekaligus cuma perlu seorang karyawan.

Menurut Presdir Primatexo ini, "efisiensi pabrik baru harus di

atas 95%".

Dengan keadaan pabrik yang demikian itu, "sebenarnya kalau mau

bisa saja saya turunkan harga jual produksi prima yang ada -

jika memang ada persaingan keras". Tapi persaingan itu dianggap

belum begitu rupa hingga perlu menurunkan harga yang fantastis.

Di pasar mori, prima milik Primatexo memang tidak sendirian. Di

samping prima hasil pabrik sebawahan kalibernya, juga ada dari

"textex" besar lainnya. "Tapi, seperti saya katakan", kata

Djunaid, yang juga menjabat sebagai salah seorang Ketua TC,

"bagaimanapun persaingan dengan tekstil impor sekalipun -

dengan fasilitas yang diberikan pemerintah, saya yakin

seharusnya masih menguntungkan".

Lalu bagaimana dengan keluhan Musa cs? "Saya sebagai salah

seorang Ketua TC belum pernah diajak berunding oleh Musa,

mengenai semua keluhan dan tuntutannya itu". Tapi, "kalau toh

saya diajak bicara, saya juga tidak akan ikut-ikutan menuntut

ini dan itu". Sebab, kata haji yang masih memimpin beberapa

pabrik tekstil milik koperasi batik PPI di Pekalongan ini, "saya

meragukan keluh kesah itu". Bagaimanapun tipisnya kentungan

dari bisnis tekstil, "asal menghitung kalkulasinya menurut

ukuran yang wajar, tak perlu mengeluh"

Menurut berbagai orang dari kalangan tekstil, sebenarnya masih

ada beberapa pos dari komponen harga yang bisa ditekan -- agar

kalkulasi tidak tampak begitu meninggi. Seorang akuntan, yang

banyak memegang buku perusahaan tekstil di Jakarta, membenarkan

hal itu.

Salah satu yang mungkin bisa ditekan, misalnya, biaya yang

terlampau banyak untuk membayar gaji pegawai asing yang

didatangkan kemari sebagai ahli. "Entah mereka itu ahli betul

atau cuma siluman", kata akuntan yang enggan disebut namanya

ini. "Yang terang mereka makan gaji beberapa kali lipat lebih

besar dari karyawan pribumi".

Rata-rata mereka bergaji 2000 dolar sebulan, ditambah jumlah

yang sama untuk apa yang disebut "tunjangan jauh dari keluarga".

Belum lagi biaya untuk perumahan, mobil dan fasilitas yang

'layak'. Pendapat akuntan itu dibenarkan oleh Djunaid. Itulah

sebabnya ia berusaha keras, berkelahi dengan partner asingnya,

agar kalkulasi dari pos ini ditekan terus. Di pabriknya dulu

pernah ada 40 tenaga ahli bangsa Jepang di antara 700 karyawan

anak negeri. Tapi sekarang jumlah orang asing yang ada di sana

tinggal lagi 6 orang (3 di antaranya direktur) di antara hampir

1.200 karyawan. Maunya sih orang asing mau tinggal lama-lama di

sini, tapi buat apa kita mesti menyenangkan orang asing - yang

gaji di negaranya sendiri mungkin jauh dari yang mereka terima

di sini?" ujar Djunaid.

Di samping itu, ada soal kalkulasi yang berhubungan dengan

mesin. Dalam keadaan yang wajar saja sebenarnya mesin yang

sekarang ada - yang dimaksud: milik perusahaan raksasa yang baru

berdiri -- banyak menguntungkan. Namun pada kebanyakan pabrik,

terutama yang PMA, cenderung untuk menilai terlalu tinggi harga

mesin dalam membebankan penyusutannya ke dalam kalkulasi.

Mending kalau mesinnya betul-betul baru gres. Kadang-kadang,

seperti yang diketahui akuntan di atas, "saya pernah melihat

sendiri ada 1.200 unit mesin bekas eks-Belgia, yang dalam

pembukuannya dihitung sebagai mesin baru". Dalam kasus semacam

ini, begitu menurut akuntan tadi, "orang asing jelas bermaksud

bukannya hendak menjual tekstil sebagai barang jadi, tapi lebih

kentara mau jual kapital: mesin, bahan baku dan sekalian

mengekspor tenaga mereka ke luar negeri".

Itu sama sekali bukan mustahil. Seperti kata Djunaid: "Sebelum

pabrik berdiri dan beroperasi, mereka sebenarnya sudah banyak

menarik keuntungan dari harga penjualan mesinnya saja". Itulah

sebabnya fihak Indonesia dalam PT Primatexo Indonesia, dalam hal

ini CKBI yang punya saham cuma sekitar 26%, tidak tertarik untuk

sedikit demi sedikit berusaha memiliki perusahaan sampai 100%.

"Sepintas lalu, memang, idealnya perusahaan itu lama-lama harus

jadi milik kita". Tapi agaknya Djunaid memang hendak berfikir

lain. "Pengalaman sudah cukup memberi contoh: begitu kita

selesai bersusah payah menguasai modal, ternyata yang kita

terima cuma suatu pabrik atau hotel yang sudah usang". Dan yang

usang itu, walaupun masih ada harganya, tentu sudah mulai

kehabisan potensi ekonomisnya.

Apalagi bicara pabrik tekstil selalu berarti harus bicara soal

teknologi baru. Begitu pabrik mulai 100% jadi milik orang sini,

orang asing juga sudah mulai siap dengan mesin model mutakhir

yang hendak ditanamkan. Jadi, "buat apa kita harus membeli mesin

tua yang sudah ada di Indonesia?" kata Djunaid. "Lebih baik

keuntungan yang kita peroleh, dari saham sekian persen itu, kita

gunakan untuk memperluas pabrik secara lebih modern atau membeli

saja mesin baru". Maksudnya, lebih jelas, "lebih baik kita hanya

mempunyai andil 25% di empat pabrik baru atau di sebuah pabrik

yang tems diperluas secara modern, dari pada memiliki sepenuhnya

pabrik tua".

Memburu-buru modal asing agar cepat diambil oper, "tak lebih

cuma memburu-buru agar orang. asing itu mengambil keuntungan di

sini". Dan untuk itu hanya ada satu jalan saja: menaikkan

setinggi mungkin angka kalkulasi. Dan untuk menjual hasil

produksinya, "giliran pemerintah lagi - yang sudah cukup memberi

fasilitas itu - dituntut harus melindungi harga jual mereka yang

payah bersaing", ujar Djunaid keras. "Dan fihak kita, yang harus

memperjuangkan proteksi, berteriaknya lebih keras dari Jepang

atau Hongkongnya sendiri!"

Namun teriakan industriawan tekstil belakangan ini menurut

seorang pejabat Departemen Perdagangan, sebenarnya tak begitu

sulit untuk diuji ke mana arahnya. Asal "pemerintah lebih dulu

mempunyai norma untuk menilai: apakah kalkulasi yang disodorkan

pengusaha itu wajar", kata pejabat itu. Misalnya, salah satu

cara: pemerintah lebih dulu dapat membuat kalkulasi untuk blacu

atau tekstil dari serat sintetis. Dengan mengukur melalui

kalkulasi yang dibuat pemerintah, yang mesti betul karena

pemerintah mempunyai alat penghitung yang baik -- tentu bisa

dicek, sejauh mana kewajaran kalkulasi yang dibuat produsen.

Itu soal kalkulasi. Namun kalkulasi saja memang tak menjamin

kelancaran pemasaran. Di bursa tekstil Pasar Klewer -- Sala,

orang tidak lagi menanyakan pembukuan pabrik untuk menawar

barang. Dan itu membuat suasana pasar penuh dengan pelototan

mata -- saling mengincar.

Itulah kenyataannya: di bursa orang gampang mencari baran, mori

prima atau blacu, yang harganya di bawah harga buku pabrik.

Sebabnya tak sulit diketahui. "Kami selalu membutuhkan uang

kontan untuk sesuatu keperluan", kata Bakri, fabrikan Patex

Batari, terus terang. Kalau tidak Bakri, juga ada orang lain --

bukan dari kalangan pabrik yang tiba-tiba menjual barang dengan

banting harga Padahal blacu itu dibelinya juga dari Bakri dengan

harga pabrik. Rugi? Ternyata, setelah dihitung-hitung, tidak.

Sebab ia membeli dari pabriknya Bakri, tidak kontan, dengan

tempo pembayaran 2 atau 3 bulan. Untuk memperoleh uang kontan,

orang ini bersedia menjualnya rugi. Kalau dihitung, untuk

memperoleh uang kontan sekian dari bank dengan jangka waktu 2

atau 3 bulan, bunganya masih lebih tinggi daripada bersikap

merugi di bursa tekstil.

Kali ini tekstil menjadi alat spekulasi. Ini mungkin, "karena

bursa sudah jenuh", kata Bakri. Baik di Sala maupun di

Pekalongan, bursa tekstil memang sudah kelebihan suplai.

Berbagai merek pabrik dalam negeri hingga eks penyelundupan ada

di sana. "Untuk mengatasi kejenuhan ini, harus ada proteksi

lagi", ujar Haji Mirza, dari PPIP Pekalongan.

Proteksi lagi? "Tapi ini lebih sehat dari stop impor", kata

Mirza sembari tertawa. Begini: "Pemerintah harus menentukan atau

mengatur, jenis-jenis tekstil yang harus diproduksi setiap

pabrik". Jangan seperti sekarang: "Ramai prima, bikin prima,

laku blacu, bikin blacu musim sintetis, semua main sintetis".

Mirza usul, "agar hanya pabrik milik koperasi batik saja yang

diizinkan membuat mori". Tentu jika produksinya memang cukup

tersedia memenuhi kebutuhan konsumen. "Untuk membuat palekat,

biarlah pengusaha kecil yang mengerjakannya dengan alat tenun

bukan mesinnya (ATBM), agar yang kecil juga bisa bernafas",

katanya.

Tapi pabrik yang berkaliber raksasa seperti PMA dan PMDN tentu

lebih cerdik memilih barang apa yang laku dijual. Bukankah

mereka lebih mampu membuat banyak variasi: dari mulai kain pel,

serbet, kelambu hingga bahan tetoron? Dalam hal itu, pemerintah

perlu memberikan batas. Untuk membagi-bagi kerja. Yang artinya:

rejeki.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini