BERNAMA Tarmiji. Tidak sempat makan sekolahan - dan barangkali

itu sebabnya ia jadi lugu dan nekad. Dengan pertolongan seorang

kawan, ditulislah sebuah surat ke pusat pemerintahan Republik

Indonesia: Jakarta. Dialamatkan kepada Laksamana Sudomo. Isinya:

pengaduan nasib seorang rakyat kecil yang kena gusur di sudut

Kota Samaria.

Tarmiji dalam keadaan sangat sedih. Ia telah membuat serangan

perdata menggugat kebijaksanaan Walikota Samarinda. Tetapi

barangkali terlalu banyak loket, terlalu banyak meja, kursi dan

tumpukan kertas, yang telah mengganjal gugatannya sehingga tak

pernah menggigit. 3 tahun ia menunggu dengan was-was. Sedang

rumahnya telah lama diratakan dengan tanah oleh petugas

Balaikota atas nama Repelita 1975. Idham Cholid.

Sesungguhnya orang tua berdarah Kalumantan ini hanya minta porsi

perhatian yang lebih baik untuk ganti kerugian. Jadi bukan emoh

digusur. "Baik tanah maupun rumah kami, ada surat-menyuratnya,"

ujar bapak dari lima orang anak itu. Memang. Sudah beberapa kali

ia dipanggil oleh tim pembebasan tanah. Tapi sayangnya bukan

merundingkan soal harga yang pantas, tapi buat mendengarkan

bujukan. Rayuan. Dan kemudian ancaman. Bahwa ia harus segera

angkat kaki dari sisi Hotel Internasional Lamin Indah, yang

termasuk barang paling mewah sekarang di sana.

Sadar pada haknya, Tarmiji tetap menolak sebelum ada penegasan

mengenai harga ganti rugi. Apalagi kalau dikenangkan: tanah

pengganti yang diulurkan untuk kediamannya yang baru adalah

tanah kampung - yang juga hanya dipinjamkan tidak lebih dari 3

tahun. Tarmiji membangkang dan berhasil mengelak dari segala

bujukan. Maka ia pun dikecam sebagai penghalang pembangunan.

Stempel itu tentulah merupakan muatan buruk bagi hidup seseorang

di pedalaman. Namun si tua ini tidak takut hanya ancaman

pembongkaran paksa membuat ia panik. Sebagai akibat, tekadnya

untuk memperjuangkan keadilan setidak-tidaknya menurut ukuran

Tarmiji sendiri - makin membaja. "Seng hewan saja dibangunkan

kandang scbelum dipindah. Masak saya lebih rendah dari hewan,"

kata orang tua itu dengan sebal.

Kisah ini kemudian seperti cerita pendek Anton Chekov, itu

pengarang kesohor Rusia yang lucu dan sekaligus getir memotret

masyarakat. Entah dari mana datangnya gelombang fikiran, Tarmiji

malam itu teringat sebuah nama yang disanjung-sanjung di

Amuntai, Kalimantan Selatan. Negeri asal orangtuanya itu masih

memiliki sebuah nama besar sebagai lambang kebanggaan daerah dan

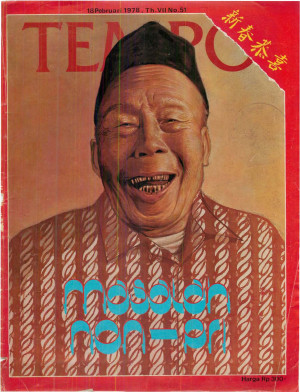

fanatisme NU. Dialah KH Idham Cholid -- waktu itu menjabat Ketua

DPR/MPR.

Isterinya, yang sudah tidur, dibangunkan. Sekarang ia yang

mencoba membujuk isterinya. Agar kalung yang melingkar di leher

wanita itu dilepaskan. Demikian juga cincin yang masih cukup

berharga untuk dijual. Isterinya bengong. Tapi Tarmiji sudah

bulat. Ia ingin mengadukan nasibnya kepada Idham Cholid. Tidak

melalui surat, tapi langsung dari mulut ke mulut dengan empat

buah mata, dengan mengandalkan "solidaritas satu kampung".

Rancangan yang tiba-tiba itu membuat seisi rumah tidak tidur

sepanjang malam.

Pagi berikutnya, Tarmiji langsung ke pasar. Tidak banyak, tapi

cukup untuk terbang ke Jakarta. Dasar orang sederhana, ia tidak

berfikir jauh-jauh bagaimana nanti di Jakarta dan bagaimana

pulangnya. Dengan menggagahkan hatinya ia pun memasuki kendaraan

yang baru pertama kali dijamahnya. Melayang di udara, penuh

semangat bahwa Jakarta akhirnya akan membagikan keadilan dengan

merata kepada seluruh warga dipelosok dengan tidak pandang bulu.

Minta Hotel

Di Pelabuhan Udara Kemayoran, tatkala para penumpang dengan

tenang menuju arah masing-masing, Tarmiji baru tercenung. Ia

begitu terlena dan kagum. Begitu ramai, begitu banyak orang.

Seorang sopir taksi kemudian memungutnya. Kebetulan sopir baik,

tahu di mana rumah Ketua DPR itu. Tarmiji langsung dibawa ke

depan pintunya. Dihadapkan kepada seorang ajudan. Orang tua ini

cepat pasang omong dalam bahasa Banjar: "Saya datang ke mari

mencari hukum, macam apa keadaan hukum di sini?"

Tentu saja ajudan heran. Tapi setelah ia faham apa yang terjadi,

ia jatuh simpati. Apalagi ternyata Idham Cholid berkenan

menerima Tarmiji. Lebih dari itu, orang kampung ini dipersilakan

menginap di rumah sang pejabat. Herannya Tarmiji menolak. Ia

minta hotel. Lho kenapa? "Ya supaya bisa meragakan macam apa

hotel itu," jawabnya kalem.

Ia memperoleh sebuah hotel di bilangan Senen. Tapi dari posnya

ini ia tidak benar-benar dapat mengetahui apa sebenarnya yang

terjadi di Jakarta. Ia hanya berkurung dalam kamar. "Habis saya

tidak berani ke luar kamar, dan tidak bisa tidur. Hotelnya besar

sekali dan dingin." Nama hotel itu saja ia tidak tahu. Pagi

harinya sedan Menteri-ini istilah Tarmiji sendiri - sudah datang

menjemput dengan seorang ajudan. Hebat juga Tarmiji ini. Ia

berhasil memperoleh sebuah surat pengantar dari tangan Idham

Cholid.

Dengan senjata surat tersebut, Tarmiji mulai menembus

gedung-gedung penting yang barangkali cukup sulit bagi orang

Jakarta sendiri. Tanpa banyak halangan, lancar seperti arus air

Sungai Barito atau Mahakam ia menemui Mendagri Kapolri, Jaksa

Agung, Menteri Kehakiman, Ketua Mahkamah Agung akhirnya

langsung ke Bina Graha menemui Menteri Sudarmono. Hanya dalam

tempo satu hari saja ia berhasil mengumpulkan tanda tangan dan

stempel dari para penjabat tersebut.

Semuanya tertera dalam sebuah surat, yang isinya pada pokoknya:

agar pembongkaran dilaksanakan berdasar ketentuan yang berlaku.

Sebuah itikad baik yang kedengarannya manis, tetapi masih

merupakan formulasi kata-kata yang terlalu menggaris besar --

sementara Tarmiji memerlukan butir-butir keputusan yang konkrit.

Tapi dasar orang sederhana, si tua ini merasa sudah cukup

kuat dan puas.

Hari kedua warga Samarinda ini ditemani seorang ajudan

melihat-lihat Jakarta. Duka hatinya di Samarinda jadi terobat.

Ia merasa yakin kini bahwa Idham Cholid benar-benar - seorang

Amuntai yang baik. Lega, senang merasa mendapat perlindungan

sebagai rakyat. Ini semuanya membuat ia pulang kampung

bagaikan "pria Brisk" - penuh kepercayaan diri.

Sampai Padang Mahsyar

Sesampainya di tanah lahir kembali Tarmiji punya kesibukan baru.

Ia mengedarkan fotokopi surat penuh tanda tangan yang hendak

dipakainya sebagai senjata pemungkas. Dari Camat ke Walikota

sampai Gubernur dan Laksus disentuhnya dengan surat tersebut

hatinya berubah mantap. Lalu ia pun mendapat kegairahan bekerja

sebagai pedagang kayu. Isterinya tidak merasa sedih lagi karena

kehilangan kalung, sebab buahnya jelas kelihatan.

Tapi empat hari setelah menyebarkan fotokopi, aduh -- rumah

Tarmiji dirobohkan dengan paksa. Tiang-tiangnya diikat dengan

tali, kemudian ditarik oleh mobil. Tarmiji tak melihat kejadian

itu karena sedang di pasar. Begitu pulang, segalanya sudah rata,

berikut tiga buah rumah yang bersebelahan. Ranjang dan kasur

memang sempat dikeluarkan tapi barangbarang lainnya tertimbun

atap. "Dasar benar-benar tidak ada hukum di sini," kata Tarmiji

mengenangkan peristiwa itu kepada Dahlan Iskan dari TEMPO.

"Sedihnya lagi, anak saya belum satu hari melahirkan? terpaksa

dipikul seperti mayat. Saya segera mencari di mana isteri saya.

Ternyata ia juga selamat."

Demikian kekalahan Tarmiji. Kemudian dia nebeng di rumah

iparnya--selama satu setengah tahun. Tapi juga dengan rasa

waswas karena rumah itu terancam digusur. Tarmiji akhirnya

memutuskan pindah dari situ, paling tidak untuk menenangkan

fikirannya sendiri. Ia berhasil membangun sebuah rumah yang

sampai sekarang belum benar-benar rampung. Ini pun ternyata

tidak aman.

Sekali waktu, kediamannya yang baru ini didatangi tentara yang

menanyakan apakah orang tua ini memiliki izin bangunan. Apa

jawab Tarmiji? "Buat apa izin. Pakai izin dibongkar, tidak juga

dibongkar." Hati terus kesal mengingat gugatannya tak pernah

digubris. "Sampai di hadapan Tuhan tetap akan saya tuntut. Nanti

di Padang Mahsyar saya akan adukan."

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini