Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

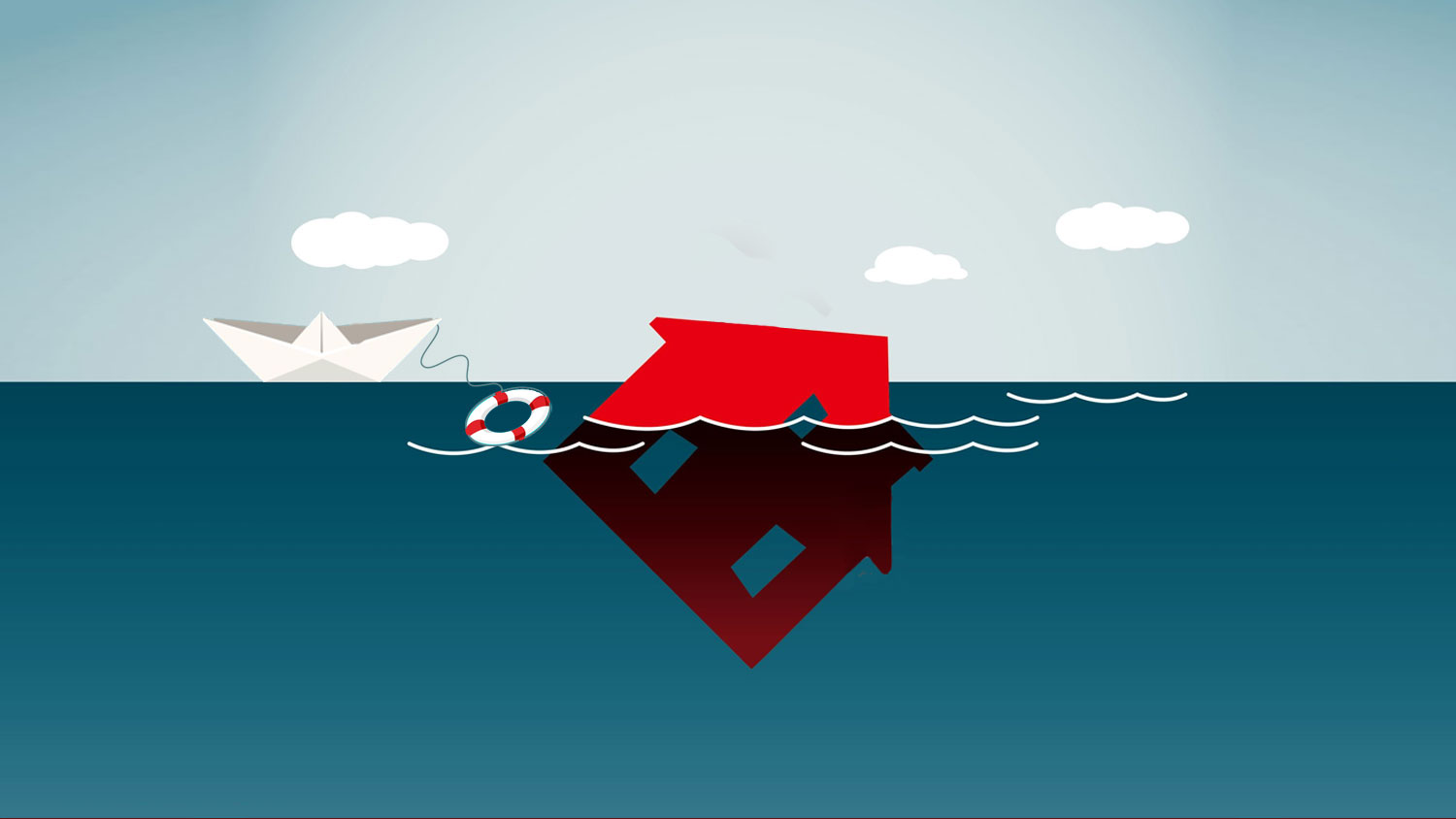

Kondisi perekonomian Indonesia sebenarnya tengah mengalami masalah.

Di balik pertumbuhan ekonomi yang tinggi, terjadi penurunan kontribusi sektor manufaktur.

Strategi reindustrialisasi perlu menimbang penyerapan tenaga kerja lokal.

Bagong Suyanto

Guru Besar Sosiologi Ekonomi FISIP Universitas Airlangga

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo