Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

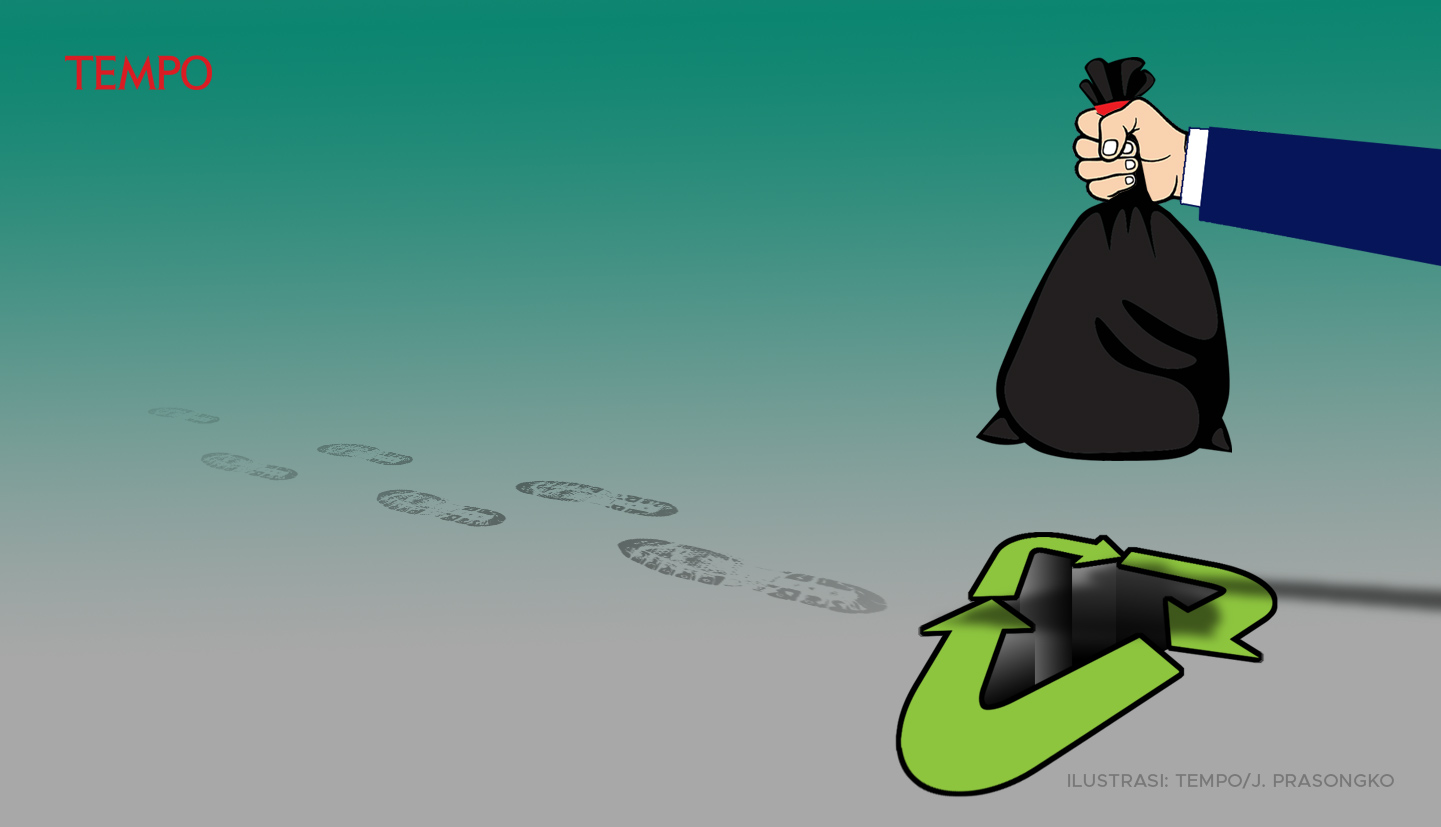

Apa yang moral dan universal dalam kehendak mengusir orang Palestina dari tanah mereka?

Moral dan yang universal itu hanya ditentukan sepihak.

Mereka lupa bahwa diaspora berabad-abad membentuk pengalaman yang berharga bagi orang Yahudi.

ADA sebuah sajak pendek Yehuda Amichai, penyair Israel yang lahir di Würzburg, Jerman, dan meninggal di Yerusalem dalam usia 76:

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Judul artikel ini diubah pada 26 Januari 2025 pukul 19.48 WIB. Semula berjudul Eksil