Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Paulus Mujiran

Alumni Pascasarjana Universitas Diponegoro

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

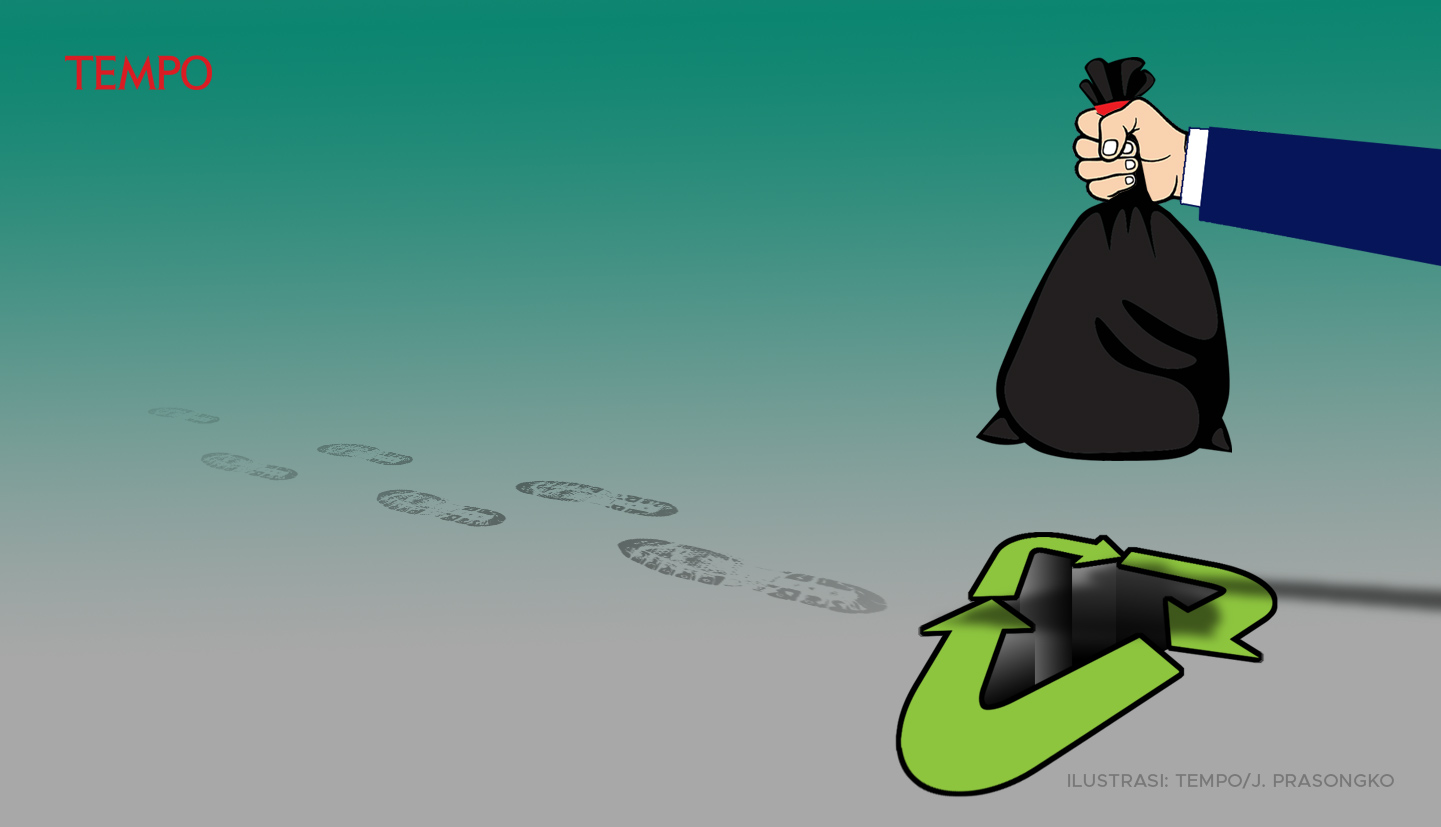

Putra sulung Presiden Joko Widodo alias Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, bersama pasangannya, Teguh Prakosa, resmi mendapat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) setelah "menjegal" Wakil Wali Kota Achmad Purnomo berkat cawe-cawe Jokowi. Ini menjadi torehan dinasti politik pertama Presiden Jokowi di kota kelahirannya, Solo.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Langkah Gibran menjadi calon Wali Kota Solo membangkitkan ingatan publik akan politik dinasti yang selalu marak menjelang pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah. Langkah Gibran, seperti halnya anak-anak pejabat pada umumnya, tidaklah salah. Juga tidak ada undang-undang yang dilanggar terkait dengan keinginan melanjutkan kepemimpinan ayahnya yang juga pernah menjadi Wali Kota Solo.

Bahkan Gibran-Teguh berpotensi menjadi calon tunggal di Kota Bengawan. Politik dinasti merupakan kekuasaan politik yang dijalani oleh sekelompok orang yang mempunyai hubungan keluarga. Politik dinasti lebih identik dengan kerajaan karena kekuasaan diwariskan secara menurun kepada anak meski melalui mekanisme pilkada. Menurut A.G.N. Dwipayana (2016), tren kekerabatan itu sebagai gejala neopatrimonialistik. Benihnya sudah lama berakar secara tradisional.

Bentuk sistem patrimonial mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis ketimbang sistem merit dan prestasi. Anak dan keluarga masuk ke institusi yang telah disiapkan partai politik. Dalam demokrasi, politik dinasti harus dihindari karena maraknya politik semacam ini menyebabkan proses perekrutan dan kaderisasi di partai politik tidak berjalan, bahkan macet. Menjadikan partai sebagai mesin politik pada gilirannya menyumbat fungsi ideal partai sebagai rekrutmen politik.

Proses perekrutan, yang semestinya didasari oleh kemampuan dan kompetensi, justru didasarkan pada popularitas, kekayaan calon, dan nama besar keluarga untuk meraih kemenangan. Hal itu memicu calon instan yang berasal dari pengusaha, anak pejabat, serta kerabat pejabat yang merasa bagian dari "darah biru" kekuasaan tanpa melalui kaderisasi. Jika kader harus merangkak dari bawah, mulai dari struktur ranting, calon dari dinasti bisa langsung menembus ke elite kekuasaan. Sebagai anak pejabat, mereka tidak perlu bersusah payah berinvestasi di bidang sosial dan politik untuk mendapat dukungan rakyat.

Akibatnya, kader andal partai yang sudah berjuang lama tersingkirkan dan digantikan oleh kader instan dengan modal popularitas dan kekerabatan. Ini menutup kesempatan kader berkualitas yang sudah lama berjuang dari bawah membesarkan partainya. Dengan model politik ini, sulit mewujudkan demokrasi karena tidak terciptanya pemerintahan yang bersih. Fungsi kontrol juga tidak berjalan efektif sehingga berpotensi terjadi penyimpangan.

Menurut data Kementerian Dalam Negeri dan LIPI (2016), politik dinasti mempunyai beberapa model. Pertama, model regenerasi, seperti arisan keluarga, yakni satu keluarga memimpin suatu daerah tanpa jeda, mirip seperti regenerasi. Kedua, model lintas kamar dengan cabang kekuasaan. Sang kakak, misalnya, menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; sang adik menjadi bupati; dan adik yang lain memegang jabatan sebagai kepala dinas. Ketiga, model lintas daerah, ketika satu keluarga memegang jabatan kepala daerah di daerah yang berbeda-beda.

Adapun berdasarkan tipologinya, politik dinasti berbentuk populisme, figur populer karena faktor keturunan; octopussy, yang sengaja membentuk sinergi aktor formal dengan informal; tribalisme, yang berdasarkan klan politik; serta feodalisme, yang berdasarkan status mantan kerajaan. Dengan demikian, politik dinasti membuat orang yang tidak kompeten dapat duduk di kursi kekuasaan. Sebaliknya, orang yang kompeten tidak dipakai karena bukan anggota keluarga.

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan ketika semua warga negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan untuk kesejahteraan rakyat. Demokrasi membolehkan warga negara berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, termasuk memilih dan dipilih dalam pemilihan pemimpin publik. Karena itu, kekuasaan di tangan rakyat politik dinasti tidak dikenal di negara kita yang menganut asas demokrasi. Indonesia bukan monarki, yang memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan.

Politik dinasti juga bertentangan dengan budaya demokrasi karena tren ini mengabaikan kompetensi dan rekam jejak. Bahkan, politik dinasti mengebiri peran masyarakat dalam menentukan pemimpin. Dalam perspektif Ibnu Khaldun (1332-1406), politik dinasti dinamai ashabiyah sebagai gejala yang bersifat alamiah karena pada umumnya penguasa selalu ingin merekrut orang yang memiliki kekerabatan dengan bawahannya.

Tapi, Ibnu Khaldun mengingatkan, politik ashabiyah pada saatnya bisa mengakibatkan kehancuran negara. Dalam konteks demokrasi modern, hal ini menjadi masalah serius karena dapat mematikan filosofi demokrasi sebagai kekuasaan dari rakyat. Politik dinasti pada saatnya akan mengganggu checks and balances antar-lembaga. Rasa ewuh pakewuh menghambat fungsi kontrol karena jabatan publik dikuasai keluarga besar. Itulah dinamika politik dinasti yang lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat.