Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Kita memakai

Gaya miliiteristik yang jadi umum.

Bahasa selalu menyediakan ketidakjelasan dalam percakapan.

SALAH satu jejak Orde Baru yang masih kita rayakan hari ini adalah bahasa polisi dan tentara yang mewarnai percakapan sehari-hari. Kita menyatakan persetujuan kepada ide orang lain, atau penerimaan terhadap ajakan orang lain, dengan “siap!”. Dalam beberapa hal, “siap” bisa berarti apa saja: persetujuan, penerimaan, penolakan secara halus, atau tanda memutus percakapan.

Di kantor saya, seorang anggota satuan pengamanan (satpam) akan terus mengatakan “siap” ketika mengomentari tiap kalimat atasannya. Ia mengatakan “siap” ketika bertemu dengan komandannya. Ia juga akan mengatakan “siap” ketika ditegur atas kesalahannya. Ia pun mengatakan “siap” ketika mendapat pujian komandannya.

“Siap” telah menjadi kata generik untuk makna apa saja. Ia mungkin sejajar dengan “anu”, meski kata ini punya arti yang netral karena tak menunjukkan apa-apa. Pada “siap”, ia menunjukkan eufemisme, sampiran untuk menunjukkan ketidakjelasan sebagai bagian dari sopan santun.

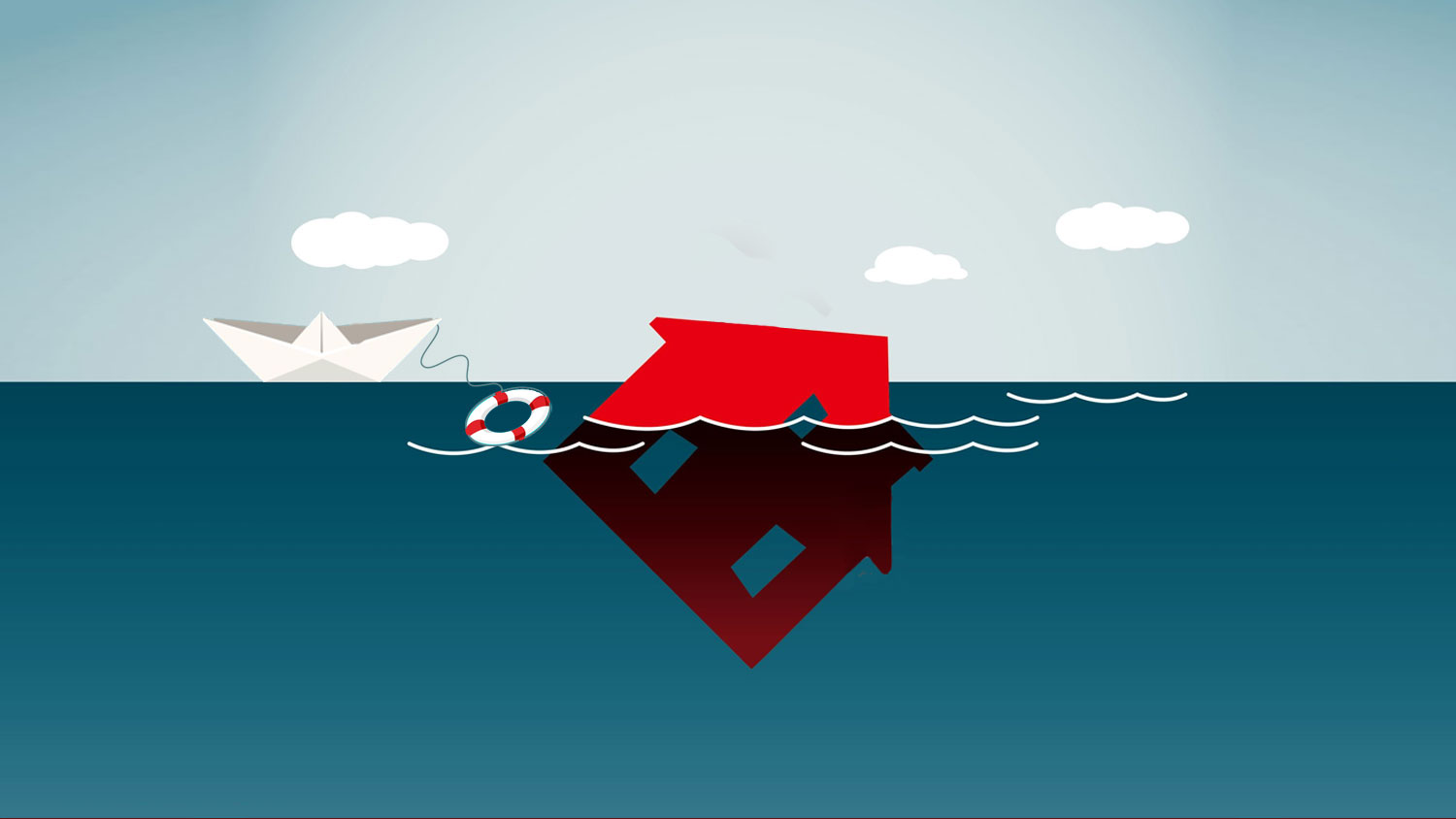

Ketidakjelasan, kita tahu, telah menjadi corak manusia dalam memakai bahasa. Orang Indonesia terlatih untuk itu. Kita terbiasa menyampaikan sesuatu dengan sindir-sampir, dengan kode-kode, hingga berpengaruh pada bahasa tulis dan lisan.

Jika maksud dan tujuan masih bisa disampaikan dalam ketidakjelasan, dan penerimanya dianggap cukup paham, hal tersebut tak perlu disampaikan dengan lempang. Para pemain politik sudah mencontohkannya dan kita merayakannya.

Sejak berlakunya pemilihan langsung, mereka yang populer adalah politikus yang sopan. Joko Widodo sejak awal tak pernah secara jelas menyampaikan keinginannya menjadi orang nomor satu di Indonesia. Bahkan, dalam beberapa pernyataan publik, ia seolah-olah menolak jabatan itu. Kalau ditanya, ia selalu bilang, “Copras-capres, ora urus!” Dan ia jadi presiden dua periode.

Sebaliknya, mereka yang secara jelas menyampaikan keinginan menjadi presiden cenderung kehilangan popularitas sejak awal. Yusril Ihza Mahendra, Aburizal Bakrie, bahkan Prabowo Subianto adalah contohnya. Orang Indonesia menganggap orang yang berterus terang, apalagi dalam meraih kekuasaan, sebagai orang yang ambisius. Sementara itu, ambisius adalah penyakit hati yang harus dihindari. Apalagi dalam hal berkuasa. Soeharto tersenyum untuk reaksi apa saja. Kita tak tahu apa arti senyum di baliknya.

Dengan percakapan publik seperti itu, “siap” untuk ketidakjelasan menjadi gampang diterima sebagai bagian dari komunikasi. Juga kata “izin”. Jika kita mendengar pejabat berpidato atau berbicara, dan di antara audiens itu ada mereka yang punya jabatan dengan kekuasaan lebih tinggi, pembicara akan memulai kalimatnya dengan “izin”.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo