EMPAT tahun yang lalu, beberapa hari setelah "peristiwa 15

Januari", pemerintah mencanangkan keharusan hidup sederhana --

terutama di kalangan pejabat tinggi. Kini seruan yang sama

terdengar lagi.

Mula-mula yang bicara adalah Dr. Emil Salim, dalam posisinya

sebagai Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan

Hidup (PPLH). 27 Mei yang lalu, di depan anggota Perhumas,

persatuan para ahli hubungan masyarakat, dan para tamu lain di

salah satu ruang Hotel Hilton yang mewah, Menteri yang diminta

berbicara itu menarik perhatian karena seruan hidupsederhananya

itu.

Datang terlambat lebih dari setengah jam, Emil Salim yang baru

bertemu dengan Presiden mengungkapkan bahwa ada instruksi Kepala

Negara buatnya. Yakni, agar ia menjabarkan pengertian "pola

hidup sederhana", untuk mencari patokan guna melakukan tindakan

dan sanksi bila terjadi penyelewengan.

Sudah dapat diduga, bahwa reaksi pertama terhadap pernyataan itu

paling sedikit bersifat angkat bahu. Apalagi ketika Emil Salim

menyatakan, bahwa hidup sederhana itu "bukan sok melarat",

melainkan "hidup yang wajar sesuai dengan lingkungan di mana

seseorang berada." Sebab soalnya: lingkungan yang mana? Ada yang

hidup di lingkungan daerah mewah seperti Kemang, Jakarta, ada

yang di daerah miskin seperti di Mangga Dua. Dan keduanya toh

sering ketemu di Jalan Hayam Wuruk.

Dengan kata lain, hanya dengan menyebut "sesuai dengan

lingkungan" saja, mana yang hidup sederhana atau mana yang mewah

masih kabur -- dan bisa ditafsirkan macam-macam, sesuai dengan

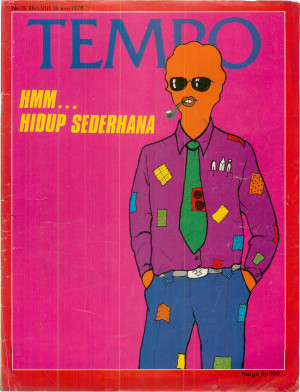

kebiasaan hidup seseorang. Seperti yang digambarkan oleh tokoh

harikatur harian Kompas pekan lalu:

Namun barangkali bisa diharapkan, bahwa pidato Presiden Soeharto

Senin pekan ini dapat menjadi sekedar pegangan yang lebih

jelas. Berbicara pada upacara pembukaan Seminar Nasional

Pengembangan Lingkungan Hidup 5 Juni 1978 di Istana Merdeka,

Jakarta, Presiden menandaskan: " . . . jelaslah, bahwa pola

konsumsi dan gaya hidup mewah di banyak negara-negara maju yang

tinggi pendapatannya tidak akan mungkin didukung oleh kemampuan

ekonomi Rakyat kita." Maka, kata Presiden, "menjadi sangat perlu

untuk mengendalikan dan membina gaya hidup dan pola konsumsi

yang lebih serasi dengan lingkungan hidup sosial rakyat

kita."

Dengan menyebut "rakyat", dan menyebut pula tingkat pendapatan

yang di bawah US$ 200 per jiwa setahun nampaknya bagi Presiden

itulah yang jadi tongkatpengukur. Lingkungan tempat kita hidup

dengan begitu bukan lingkungan "tingkat tinggi" yang cuma

sedikit itu, melainkan lingkungan luas yang jauh lebih melarat.

Agaknya dengan kesadaran ini Menteri Emil Salim menyatakan,

bahwa sasaran dari seruan (atau nanti tindakan juga?) pemerintah

adalah dari golongan 20% penduduk yang tertinggi penghasilannya.

Tapi toh tetap jadi pertanyaan, sejauh mana mereka yang

tergolong kaya itu akan diarahkan supaya "sederhana". Sampai

kini orang cuma dapat menduga-duga saja -- seraya agak ragu apa

pemerintah bisa benar-benar "mengatur" kelompok puncak itu.

Dengan kata lain, ukuran apa itu "sederhana" masih harus

dirumuskan, sebelum -- lebih sulit lagi -- diterapkan.

Namun ada tanda-tanda, bahwa perkara hidup sederhana itu akan

dikaitkan secara serius dengan kesadaran tentang terbatasnya

sumber-sumber alam. Pidato Presiden Soeharto di depan para ahli

lingkungan awal pekan ini menunjukkan kecenderungan itu. Kepala

Negara, setelah menyebut "pola konsumsi dan gaya hidup mewah,"

melanjutkannya dengan menyebut sumber-sumber alam "yang tidak

dapat dipulihkan kembali setelah habis dipakai." Misalnya gas,

minyak bumi, batu bara dan lain-lain. "Kita tidak dapat menambah

sumber alam pemberian Tuhan Yang Maha Esa sesuka hati kita,"

kata Presiden.

Dapatkah kemudian diramalkan, bahwa rumusan pemerintah dengan

"hidup sederhana" adalah kurang-lebih "hidup yang tidak boros

sumber alam"? Mungkin begitu -- apalagi mengingat bahwa ada

faktor-faktor yang dapat diukur Secara obyektif dalam pengertian

"boros sumber alam" itu. Sehingga pengertian "hidup sederhana"

tidak terjatuh ke dalam ukuran yang aneh-aneh, misalnya pakai

baju tambalan atau ogah makan ayam goreng.

Dari kalangan yang sudah lebib lama menekum perkara lingkungan,

kecenderungan ke arah mengkaitkan "kesederhanaan" dengan

kehematan-makan-sumber-alam sudah pasti menggembirakan. Dr.

Aprilani Soegianto, Ketua Umum Himpunan Lingkungan misalnya

berkata: "Sudah lama kami sadari, bahwa cepat atau lambat bahan

bakar fosil kita akan habis."

Tapi tidak cuma itu saja. Dengan kesadaran akan keterbatasan

sumber alam yang bisa menyeleweng dari "hidup sederhana bukan

cuma orang seorang, tapi juga kecenderungan umum. Aprilani

misalnya melihat dengan cemas "cara-cara pembangunan seperti

sekarang".

Yang jelas misalnya adalah pembangunan perkotaan. Di Jakarta,

gedung-gedung didirikan ke atas, kian lama kian tinggi. Memang,

diakui bahwa gedung-gedung jangkung itu timbul sebagai jawaban

terhadap dilema antara persediaan tanah yang terbatas dengan

kebutuhan akan pemukiman dan perkantoran. Memang, seperti diakui

Aprilani, gedung-gedung itu menghemat "sumber alam yang utama,"

yakni tanah. Tapi banyak sumber alam lain jadinya diboroskan.

Misalnya keharusan adanya lift dan penyejukan udara -- yang

boros enerji itu (lihat: Teknologi)

"Sekarang ini," kritik Aprilani, "gedung bertingkat semakin

banyak berdinding tertutup kaca." Dari sudut enerji kata

Aprilani pula, penggunaan kaca sangat tidak efisien. Sebab panas

matahari di luar serta merta ditransfer ke dalam. Ini

mengakibatkan perlu lebih banyak enerji lagi untuk mendinginkan

gedung-gedung bertingkat itu. Seraya mengutip contoh Singapura

-- yang 30% tenaga listriknya habis untuk penyejukan udara saja

-- Dr. Aprilani Soegiarto menganjurkan pemerintah DKI

mempelajari penggunaan enerji matahari untuk pendinginan

gedung-gedung jangkung di Jakarta.

Namun rupanya konstruksi gedung-gedung jangkung di kota besar

Indonesia memang masih cenderung menggunakan model Amerika

Serikat atau Eropa sebelum negeri-negeri kaya itu dihantam

krisis enerji di awal 1970-an. Rumah-rumah mewah, yang dibangun

begitu rupa hingga musti pakai AC, dengan peralatan listrik

macam-macam juga telah menyedot enerji dalam porsi yang besar.

Tapi yang lebih kurang sedap adalah mobil pribadi.

Selama ini, pemerintah memang cenderung untuk tidak menggalakkan

pemilikan mobil pribadi. Misalnya dengan anjuran merger produsen

mobil disertai anjuran untuk mengalihkan produksi sedan ke jenis

kendaraan niaga. Juga sementara itu, kehendak untuk menerapkan

"hidup sederhana" dilakukan pula di situ. Ini terutama nampak

dalam peraturan yang keluar satu minggu setelah "peristiwa 15

Januari", ketika puluhan mobil (tapi cuma yang bikinan Jepang)

dirusak atau dibakar.

Meskipun demikian, peraturan-peraturan di atas nampaknya belum

dikaitkan dengan kesadaran yang didesak oleh terbatasnya

sumber-sumber enerji serta kebersihan lingkungan. Dalam

peraturan tahun 1974 misalnya dinyatakan larangan impor mobil

sedan jenis Mercedez Benz 300 ke atas, atau yang berukuran

silinder 5000 cc ke atas. Tapi, seperti dikatakan oleh seorang

ahli lingkungan, "apalah artinya jika seorang yang tak boleh

memakai Mercedez Benz 300, tapi sementara itu ia punya lima

mobil Mercy 200?" Dari segi pengotoran udara akibatnya bisa

lebih dahsyat. Makin banyak jumlah kendaraan bermotor dengan

bensin, makin besar pengotoran yang terjadi -- dan makin boros

enerji.

Mendesaknya suatu beleid yang lebih rasionil di bidang kendaraan

bermotor mungkin bakal disuarakan dalam Seminar Nasional pekan

ini. Setiap tahun, sejumlah 78 ribu mobil baru meluncur dari

bengkel perakitan di seluruh Indonesia. Semuanya terbagi atas 23

merek sedan dan 27 merek kendaraan niaga. Di Jakarta sendiri

jumlah kendaraan bermotor tahun lalu saja sudah mencapai

setengah juta, terdiri dari mobil dan yang beroda dua. Itu belum

termasuk mobil tentara dan korps diplomatik. "Jakarta," kata

seorang ahli, "sudah penuh dengan gas CO dan CO2, plus logam

timah hitam (Pb) yang tercampur dalam bensin."

BAGAIMANA cara mengatasinya? Para ahli lingkungan umumnya

menganjurkan untuk melihat tauladan Singapura, yang banyak

mendorong -- dengan peraturan yang ketat -- penggunaan alat

transpor umum seperti bis dan taxi, sehingga jumlah kendaraan di

jalanan jauh berkurang. Di Jakarta tindakan ke arah itu belum

nampak. Bahkan dilarangnya becak beroperasi di pelbagai tempat,

dengan alasan akan meruwetkan lalulintas, menyebabkan

kecenderungan bermotor meningkat. Padahal, seperti dinyatakan

oleh sementara pengritik, lalu lintas tidak berkurang ruwet

bagi mereka yang tak punya mobil.

Tapi toh eksplosi kendaraan bermotor itu tak terbatas di

kota-kota. Tak dapat dimungkiri bahwa peran transportasi

bermotor untuk umum, terutama Colt, banyak membantu perhubungan

dan kehidupan ekonomi. Di Jawa kini hampir tak ada desa yang

begitu terpencil, tak bisa di hubungi dengan cepat. Apalagi

perbaikan jalan memang nampak di mana-mana. Namun pembangunan

bukar saja memecahkan problim lama, tapi juga -- apa boleh buat

-- menciptakan problim baru. Dan akibat buruk permotoran adalah

salah satunya.

Yang lebih buruk ialah, tentu saja, bila gara-gara kepingin

seperti orang kota, anak-anak muda di desa mengikuti pola hidup

yang sebenarnya tidak sehat. Dewasa ini sangat sering

disinyalir, meskipun belum sampai diselidiki, banyaknya para

pemilik tanah di pinggiran yang menjual sebagian besar miliknya

kenapa para orang kaya di kota -- untuk menghadiahi anak

laki-laki mereka dengan sepeda motor. Disinyalir pula bahwa

dengan makin terbatasnya tanah, para petani undur ke

hutan-hutan, serta menebangi kayu. Dalam hal itu, terjadi pula

kerusakan lingkungan.

Namun di pedesaan itu, kecenderungan lain untuk

boros-sumber-alam terjadi di samping kian gundulnya hutan-hutan.

Menurut Dr. Aprilani Soegiarto, itu merupakan akibat dari

penggunaan bibit unggul. "Kerakusannya akan pupuk sintetis,"

kata Aprilani, "serta keharusan kita untuk melindunginya dengan

pestisida yang juga berasal dari industri petro-kimia,

menyebabkan pertanian akan sangat tergantung pada bahan bakar

fosil pula."

Oleh Aprilani kemudian diambil hasilpenelitian Lembaga Pusat

Penelitian Pertanian di Bogor. Dari penelitian itu, dilihat

bahwa "tingkat keborosan enerji seperti yang terjadi di

Amerika, juga akan tercapai di Indonesia. Di Amerika, kata

Aprilani, perbandingan antara enerji yang dimasukkan dengan

enerji yang keluar tinggal 12. Di Indonesia masih 10. "Ini

relatif lebih baik," kata Aprilani, "tapi jangan lupa hanya

lima tahun sampai 10 tahun yang lalu angka yang sama tercatat

di Amerika."

Kiranya itulah sebab mengapa Lembaga Pusat Penelitian Pertanian

sudah mulai bereksperimen kembali dengan pertanian gilir-tandur

atau crop rotation. Metode ini tak terlalu tergantung pada

pemasukan enerji dari luar -- salah satu cara pertanian yang

menghemat enerji. Misalnya dengan penanaman kacang-kacangan,

secara bergiliran dengan padi. Atau pemeliharaan ganggang di

sawah yang dapat mengikat nitrogen secara alamiah, seperti yang

pernah diusulkan oleh Dr. Gunawan Satari dari Universitas

Padjadjaran.

Tentunya konsekwensi saran semacam itu ialah mengubah orientasi

yang selama ini terarah kepada naiknya produksi padi melalui

monokultur padi unggul -- satu hal yang dikritik oleh sementara

ahli lingkungan. Dan memang, seperti di negara-negara lain,

kesadaran akan lingkungan, akan kelestarian sumber alam, mau tak

mau bisa meninjau kembali pandangan hidup dan beleid kita yang

semula.

Namun barangkali tidak mengapa. Seluruh dunia nampaknya tengah

menyadari ini dengan akut dan was-was -- dan mau tak mau

pengaruhnya bisa sampai pula ke Indonesia. Di Jepang misalnya,

di negeri yang melahirkan Honda dan Toyota itu, Ketua Lembaga

Penelitian Lingkungan Tokue Shibata berkata "Otomobil, yang

dulu merupakan lambang peradaban modern dan lambang status, kini

berubah menjadi sebuah lambang tragedi yang seperti setan."

Seperti halnya kini dua anak merupakan lambang fikiran maju,

sepeda pun -- yang terlihat di Eropa dan Amerika -- demikian

pula. Kemewahan rumah sakit kini digantikan dengan ketekunan

berolahraga untuk kesehatan, dan makanan kalengan kini terasa

memualkan, tak sebanding dengan sayur yang langsung dipetik dari

halaman rumah.

Hidup kembali "melarat"? Barangkali tidak. Kesederhanaan

tiba-tiba menjadi persoalan hidup sehat, dan masuk akal. Sikap

itu juga menyangkut apa yang disebut Presiden Soeharto sebagai

"ikatan solidaritas antara generasi sekarang dengan generasi

nanti." Dengan kata lain, suatu sikap "untuk tidak menghabiskan

sumber-sumber alam hanya untuk keperluan sekarang ini, atau

kebutuhan generasi masa kini." Presiden menyebut kata

"solidaritas".

Di Amerika pun akhir-akhir ini pernah terlihat orang memasang

stiker atau huruf-huruf tempel: "Live simply that others may

simply live" Hidup sederhana agar orang lain bisa hidup juga.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini