Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Klarifikasi Berita Pupuk

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menyampaikan terima kasih atas pemuatan hasil riset dan audit sosial tentang pupuk bersubsidi kami di majalah Tempo edisi 24-30 September 2012. Namun kami hendak mengklarifikasi informasi pada artikel di halaman 110. Tertulis: ”USAID menemukan penyelewengan....” Ini salah. Bukan USAID yang menemukan penyelewengan pupuk bersubsidi, melainkan PATTIRO. USAID hanyalah penyandang dana riset dan beberapa kegiatan kami lainnya.

Sad Dian Utomo

Direktur Eksekutif PATTIRO

Rekonsiliasi dari Hati

Rekonsiliasi atau islah antara eks anggota-simpatisan Partai Komunis Indonesia dan kiai-warga Nahdlatul Ulama pada umumnya, secara natural-kultural, sudah terjadi dan kian intens ketika Abdurrahman Wahid (Gus Dur) melakukan langkah konkret ke arah itu. Tapi proses ini terancam gagal ketika ada dorongan dari luar yang berlebihan.

Yang merusak proses rekonsiliasi antara lain pemaparan bukti sejarah yang sepenggal, lepas dari konteks sosial-politik yang melatarinya. Misalnya menggambarkan PKI sebagai korban kebiadaban yang lemah tak berdaya dan teraniaya. Di sisi lain, kiai dikesankan biadab karena pembunuhan keji yang dilakukan santrinya (Ansor). Timbul stigma umat beragama adalah orang-orang agresif dan brutal.

Agar tidak terjebak dalam perdebatan sejarah, ada baiknya kita mencermati aspek sosiologis dan kultural untuk mendorong proses rekonsiliasi. Secara sosiologis, habitus pesantren, yang merupakan basis sosial kiai dan umat NU, adalah antikekerasan, toleran, dan fleksibel. Kalau sampai terjadi tindak kekerasan, yang berarti menjebol habitus pesantren, pasti ada peristiwa luar biasa yang memaksanya.

Sebelum pemberontakan 1965, peristiwa besar yang memaksa NU keluar dari habitusnya adalah resolusi jihad mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 1945. Peristiwa 1965 sendiri merupakan puncak kesabaran kaum pesantren menghadapi aksi provokatif PKI. Perlakuan PKI terhadap para kiai, mursyid tarekat, dan umat Islam pada 1948-awal 1960-an sudah sangat menyinggung. Misalnya menyebut kiai satu dari tujuh setan desa yang harus diganyang, dan menyerobot tanah kiai.

Secara kultural, rekonsiliasi kiai dan warga NU dengan keluarga PKI sebenarnya terjadi sejak awal 1970-an, jauh sebelum isu rekonsiliasi muncul. Contoh konkret adalah yang terjadi di Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri. Semua penduduk desa ini anggota-simpatisan PKI. Pasca-peristiwa 1965, hampir tidak ada orang yang berani datang. Karena kedekatan kultural dengan NU, ketika ada kematian, yang membacakan tahlil dan mendoakan adalah warga NU di desa sekitarnya. Juga saat pernikahan, melahirkan anak, dan sebagainya. Perlahan, trauma sejarah warga desa bisa diobati. Pada 1997, organisasi yang pertama berdiri di sana adalah NU dan Ansor.

Ketika menjadi Ketua NU dan Majelis Ulama Indonesia Blitar, KH Abd. Rochim Sidik dengan beberapa kiai NU memelopori gerakan mengasuh anak-anak yatim korban 1965. Ratusan anak yatim PKI disekolahkan, dimasukkan pesantren, serta dididik oleh para kiai dan warga. Banyak yang sukses menjadi pegawai negeri, pengusaha, dan politikus.

Jadi, islah sudah terjadi dan berjalan baik secara alamiah dan kultural tanpa tuntutan, tekanan, apalagi pendiskreditan. Pola rekonsiliasi kultural ini jauh lebih efektif dan lebih mudah dilakukan daripada yuridis-formal, apalagi politis. Ada baiknya pola seperti ini lebih ditonjolkan dan dieksplorasi lebih lanjut, daripada aspek historis-politis. Sebab, rekonsiliasi bukan semata-mata persoalan prosedur atau pengakuan. Rekonsiliasi adalah persoalan hati yang tak layak dipolitisasi.

Al-Zastrouw

Penggiat kebudayaan dan seni tradisi Nusantara

Tanggapan dari JNE

Menanggapi Surat Pembaca Ibu Hayunani di majalah Tempo edisi 24-30 September 2012 berjudul ”Tanggung Jawab JNE Tak Tuntas”, kami ingin menyampaikan bahwa saat ini masalah itu telah terselesaikan dengan baik. Kami sudah menghubungi pihak pengirim. Penggantian biaya kerugian pun sudah kami berikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kami.

Visi Firman

Head of Corporate Communications JNE

www.jne.co.id

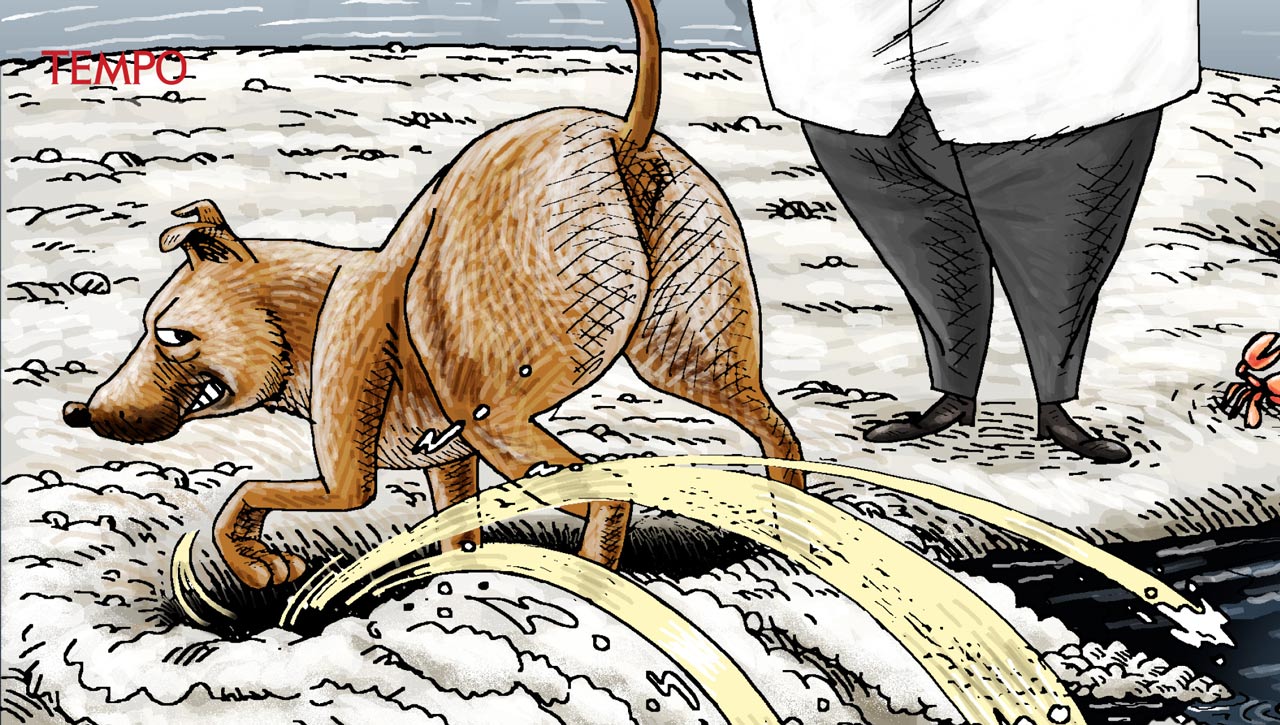

Birokrasi Kecamatan Menjengkelkan

Beberapa hari lalu, saya mendatangi Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, untuk meminta tanda tangan. Namun saya disambut senyum kecut pegawai administrasi. Birokrasi pun dipersulit. Saya juga harus membayar ZIS (katanya untuk zakat infak dan sedekah). Saya memberikannya, tapi ibu pegawai di sana mengatakan ZIS yang saya berikan kurang. Saya berikan tambahan biaya itu. Tapi dengan marah, mungkin karena biaya yang saya berikan tidak banyak, si ibu mengejek saya dengan mimik muka yang menjengkelkan.

Kantor kecamatan seharusnya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat bawah, seperti saya, bukan menjadi tempat yang menakutkan untuk orang-orang tak berduit. Saya berharap Gubernur Jakarta yang baru melakukan pembenahan secara signifikan, bukan hanya sistem birokrasi, tapi juga pelayanan. Pegawai harus dididik untuk jujur dan bermartabat.

Zulia L.

Jembatan Besi, Tambora

Jakarta Barat

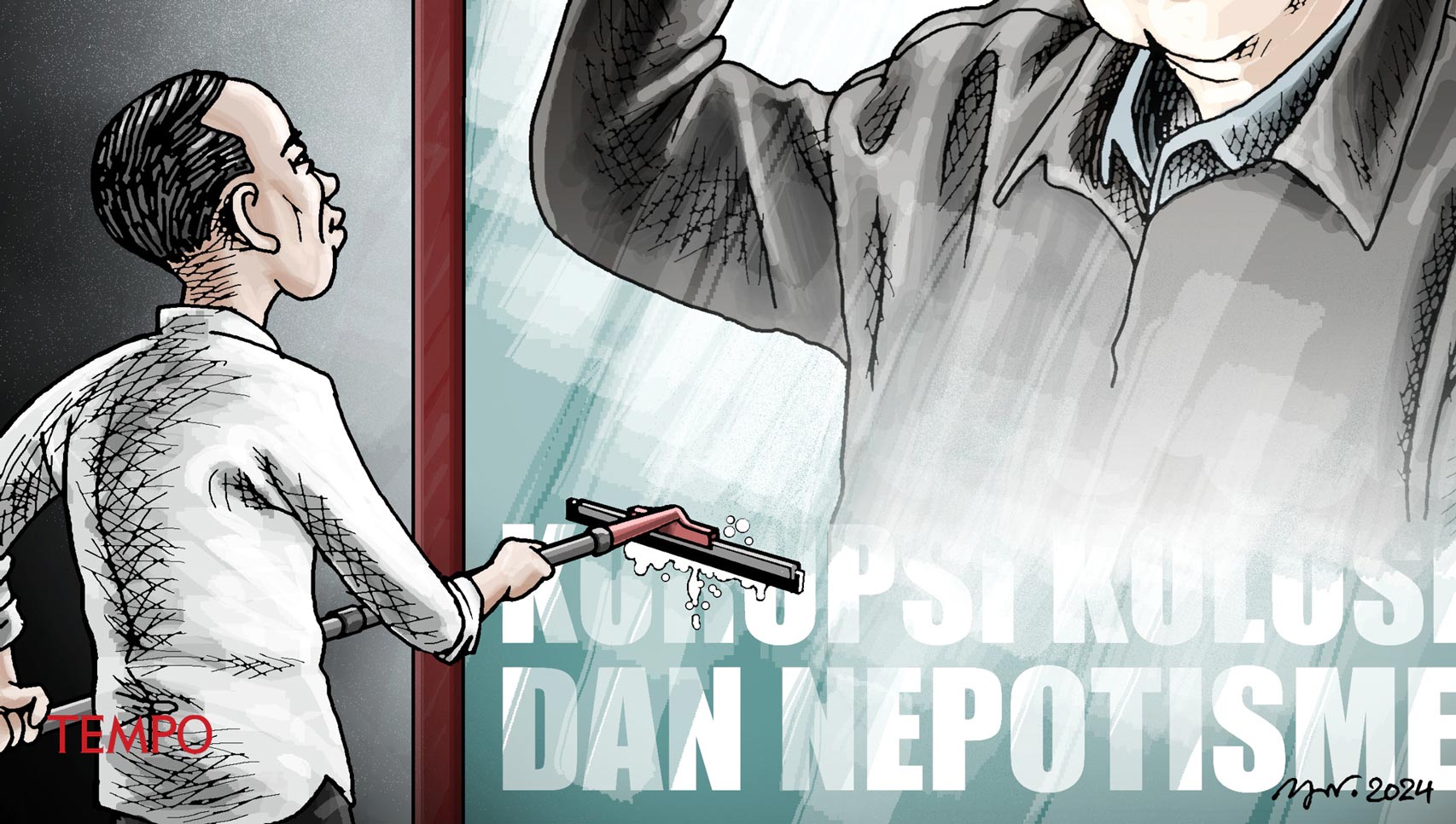

Polisi Perlu Overhaul

Semakin pesimistis saja rasanya setiap kali membaca berita mengenai polisi. Tapi, dari semua itu, tak ada yang lebih memuakkan ketimbang kabar polisi ”menyerbu” kantor Komisi Pemberantasan Korupsi dan bermaksud meringkus seorang penyidik di sana. Peristiwa yang tak segera direspons oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini semakin mengukuhkan kesan bahwa polisi tak lebih dari instansi yang semata melayani dan digunakan untuk kepentingan para jenderalnya yang korup. Ibarat pesawat, hanya overhaul atau bongkar total yang bisa menyelamatkan polisi.

Kun Saptohadi

Jalan Serayu, Madiun

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo