Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

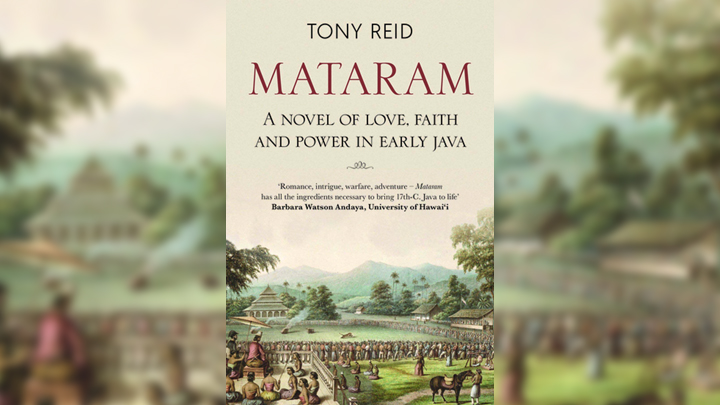

Sebuah nama Indonesia. Alasannya, beberapa tahun silam, “Karena saya tak ingin orang mengenal saya sebagai sejarawan.” Belakangan, dia baru sadar bahwa ternyata “menulis dan menerbitkan fiksi jauh lebih susah daripada menerbitkan buku akademis”. Akhirnya, setelah mendengarkan saran sejumlah rekan, sang profesor terpaksa menggunakan nama sendiri, meski dia menyunatnya menjadi Tony Reid.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo