Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

SEBULAN setelah bertengkar dengan Ayah tentang orang-orang komunis yang dibantai di masa lalu, adikku pergi tanpa kabar. Ayah jatuh sakit; dokter bilang, ia kena tuberkulosis paru tapi dalam hati aku berpikir ia hanya stres memikirkan keberadaan adikku. Kabar tentang bangkitnya neo-komunisme istilah aneh yang digembor-gemborkan di stasiun televisi beberapa waktu belakangan membuat adikku senewen. Suatu kali Ayah menimpali, sehingga terjadilah pertengkaran hebat itu. Ayah tidak pernah melarang adikku membaca buku-buku sejarah tentang pembantaian massal orang-orang PKI, meski ia selalu berdalih hal itu tidak ada gunanya. Di kamar terpisah di dekat dapur, Ayah tertidur pulas sambil sesekali menggumamkan suara batuk serak yang kotor. Sudah dua minggu ia mengkonsumsi dua tablet Rifampisin setiap jam delapan pagi, sebelum sarapan. Ayah masih tidak terima dihina begitu rupa oleh adikku yang memaki-maki tukang jagal yang salah satunya adalah kakekku sendiri, ayah dari Ayahku.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Kalau kau menemukan dia di mana pun di jalan, seret dia ke rumah,” kata Ayah marah sekaligus rindu kepada adikku.

Setelah menyuapkan sarapan sambil mengenakan masker aku menyetel musik dari Joox agar Ayah tertidur. Album Best of Rhoma Irama Vol. 6 memutar lagu Bencana yang membuat Ayah terpejam. Tapi ia belum tidur. Ia mendengarkan Rhoma Irama (aku sendiri tidak terlalu suka Rhoma Irama). Aku meninggalkan Ayah di kamar dengan “Bencana” miliknya dan langsung masuk ke kamar adikku.

Ibu membereskan kamar adikku setiap pagi, sejak hari kehilangannya, meski tidak pernah ditiduri lagi. Buku-buku tentang komunis sejarah, politik, budaya, sastra, dan tetek-bengek lainnya berjejer di rak bukunya. Ayah hampir membuang buku-buku itu setelah pertengkaran sengit itu terjadi. Tapi adikku menghardik tangannya dan berteriak sambil mengancam akan lenyap dari rumah kalau hal itu dilakukan. Ternyata ia betul-betul lenyap. Hal itu membuat Ayah sakit hati karena sesungguhnya pertengkaran itu belum benar-benar usai. Ibu membela Ayah dan mengatakan adikku keras kepala. Aku hanya menonton sambil memeriksa buku-buku yang baru ia baca. Sebuah buku dengan judul “Dalih bla…bla…bla…” tergeletak di ranjangnya saat pertengkaran itu terjadi. Aku menanyakan ke Ibu ke mana buku itu.

“Apa? Aku tidak ingat. Semua buku Ibu masukkan ke rak, mana mungkin baca satu-satu judulnya,” kata Ibu. “Buat apa kau menanyakan itu?” kata Ibu penuh selidik.

“Barangkali ada petunjuk di mana keberadaannya,” kataku. Berkilah saja. Aku hanya penasaran judul lengkap buku itu—yang menjadi saksi mata langsung pertengkaran antara ayah dan anak.

Kadang-kadang aku memang sering berpikir barangkali ada petunjuk penting di buku itu, yang bisa memberitahukan keberadaan adikku. Teman-teman kuliahnya di jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan meneleponku karena adikku tidak pernah menunjukkan dirinya lagi di kelas. Beberapa dari mereka datang untuk memastikan keadaan adikku. Tapi sia-sia saja. Adikku sudah hilang tak berjejak.

Aku sempat menanyakan apakah ia mengikuti komunitas atau organisasi aneh di kampus.

“Setahuku tidak ada organisasi aneh di Unimed, Bang,” kata Rudi, teman seangkatannya yang kerap datang ke rumah hanya untuk bermain Mobile Legend. “Kalau ada, pasti sudah dilarang. Mana boleh kampus membiarkan organisasi mahasiswa semacam itu eksis.”

Aku menceritakan kepada Rudi sebab-musabab adikku menghilang tanpa kabar. Lalu Rudi bercerita bahwa pakdenya juga ternyata dulu tukang jagal. Rudi mengatakan bahwa kakeknya pernah cerita mayat-mayat orang PKI dibuang di Sungai Ular, yang membentang di sepanjang Kabupaten Deli Serdang. Setelah menjagal para pria, gerombolan eksekutor itu konon memperkosa perempuan-perempuan komunis. Ayah juga pernah menceritakan hal itu, tapi ia tidak pernah bilang bahwa Kakek pernah memperkosa orang.

Kakek, sebelum tewas tenggelam di ironisnya Sungai Ular saat ikut-ikutan menambang pasir, tidak pernah bercerita perihal pemerkosaan itu. Ia memang sesekali bercerita tentang orang-orang PKI yang membentuk organisasi petani dan perempuan-perempuan Gerwani yang kerap mengadakan pawai di masa lalu. Tapi Kakek tidak pernah bercerita perihal pemerkosaan itu, meskipun ia sendiri bangga bisa menjagal orang-orang komunis. Ayah juga bangga dengan Kakek, ayahnya.

Aku tidak pernah menikmati cerita-cerita Kakek lebih karena aku sendiri tidak mengalaminya. Bagiku, semua itu hanya kisah-kisah masa lalu yang aku sendiri tidak punya bayangannya. Satu-satunya yang kubayangkan adalah ketika Kakek bercerita ia pernah menenggak darah orang komunis yang membuatnya segar-bugar sampai hari kematiannya.

“Darah orang-orang komunis itu yang membuatku masih kuat mengeruk pasir di Sungai Ular, walau sudah setua ini,” kata Kakek, dulu, menyombongkan diri. Pada akhirnya, Sungai Ular jugalah yang merenggut kehidupannya. Kakek terjerembap di cerukan dalam sungai. Mayatnya ditemukan mengambang, menggembung, seminggu kemudian.

Kini tinggal Ayahlah yang mewariskan satu-satunya kisah penjagalan di keluarga kami kepada anak-anaknya. Warisan yang memicu pertengkaran dan kesedihan yang membuat dadanya digerogoti penyakit.

***

Tiga bulan sejak pertengkaran itu—Ayah masih mengonsumsi Rifampisin, tentu—sebuah nomor tidak dikenal meneleponku. Saat aku angkat, hanya terdengar suara napas pelan. Beberapa detik kemudian, sambungan itu terputus. Atau sengaja diputus. Panggilan-panggilan tidak dikenal, dengan suara yang berbeda-beda, sering masuk ke telepon selulerku sejak saat itu. Pada satu titik, aku berpikir mungkin itu adikku. Aku menceritakan hal tersebut kepada Ayah, tapi ia tampak terlalu letih untuk menanggapinya. Playlist Joox Ayah sudah kuganti dengan lagu-lagu dangdut lain. Kini, aku memutar playlist dari Best of Caca Handika dan ia senang sekali mendengarkan lagu Antara Jawa dan Sumatera hingga berkali-kali. Aku masih tidak suka dangdut. Satu-satunya lagu dangdut yang kudengar berkali-kali dan mungkin aku suka adalah yang dinyanyikan Ridho Rhoma berjudul Menunggu. Mungkin karena lagu itu tidak terlalu dangdut entah apa pun artinya itu atau karena judulnya mewakili rasa kesalku menunggu kabar terlalu lama dari adikku yang menghilang. Sependengaranku, lagu itu menyadur beberapa bar dari lagu India yah, lagu dangdut memang punya unsur musik India, sih. Tapi khusus lagu itu membawaku ke suasana seperti saat aku mendengar sebuah lagu upbeat dari film Kuch Kuch Hota Hai.

Aku menelepon nomor adikku sejak hari ia menghilang. Ibu mulai bosan mengurus Ayah karena batuknya tidak kunjung reda. Rifampisin tidak betul-betul meredakan penyakitnya meski Ayah tidak pernah lagi batuk berdarah. Aku menyarankan agar Ayah dibawa ke dokter untuk memeriksa kemungkinan ia resistan terhadap Rifampisin. Betul saja, ternyata dokter mengganti obat Ayah dengan kombinasi obat-obatan yang baru ternyata selama ini Ayah minum beberapa jenis obat dalam satu tablet. Kali ini, ia harus minum enam tablet sekaligus setiap hari. Tubuhnya masih kurus dan lebih sering mual-mual. Dalam beberapa kali, setiap hari, Ayah mengeluarkan darah pada batuknya. Aku dan Ibu juga lebih sering menggunakan masker. Karena kondisinya yang tidak kunjung membaik, Ayah akhirnya harus pensiun dini dari pekerjaannya. Ibu mengajar di sekolah negeri tidak jauh dari rumah. Jadi, setiap jam makan siang, kadang-kadang ia pulang menengok Ayah. Ia juga sudah meminta kepada kepala sekolah agar beban mengajarnya dikurangi sehingga bisa mengurusi Ayah. Aku tidak bisa seperti itu karena jarak ke kantorku satu jam setengah mengendarai sepeda motor dari rumah. Setiap akhir pekan, aku gantian dengan Ibu mengurusi Ayah. Tapi setiap pagi aku selalu mengurusi Ayah untuk satu hal: menyetelkan lagu-lagu dangdut untuknya di Joox.

Pada hari-hari biasa, Ibu meminta kakak iparnya, yang kebetulan tinggal di depan rumah dan sudah lama ditinggal suami, menjaga rumah. Kadang-kadang anak dan cucunya ikut, meski tidak sampai harus menunggui Ayah di dalam kamar. Suami kakak ipar Ibuku aku memanggilnya Bude meninggal karena tuberkulosis, jadi seharusnya ia sudah fasih merawat Ayah.

Sesekali aku juga melihat Ibu menangis di belakang rumah. Aku pikir karena melihat kondisi Ayah yang tidak kunjung membaik, tapi ternyata ia merindukan adikku. Sering pada hari-hari tertentu Ibu sampai lupa nama adikku. Satu-satunya yang ia ingat betul adalah hari, bulan, tahun, dan jam kelahirannya karena waktu itu adalah hari kedua setelah Hari Buruh. Aku pun sesekali agak melupakan nama adikku. Saat itu terjadi, yang aku ingat hanya bagian dari namanya yang diakhiri dengan “-anto” atau “-yanto” (?). Aku juga sudah jarang ditelepon oleh nomor asing. Kadang-kadang justru aku yang menelepon balik nomor tersebut, meski tidak satu pun dari nomor-nomor itu aktif. Aku lebih rajin menanyakan kabar adikku kepada Rudi, juga teman-temannya yang lain Yuli, Freddy, Ahmad, Rina, Destra dengan cara yang agak aneh terdengar di telinga mereka: “Di mana adikku?” atau “Sudah dapat kabar dari adikku?” atau “Pernah lihat adikku, tidak?”. Seolah-olah aku benar-benar tidak perlu menuliskan namanya di situ.

Rudi sekarang mengajar sebagai guru KKN di Tanjung Morawa. Sesekali ia berkunjung ke rumah dan mengobrol denganku, atau dengan Ayah sambil menggunakan masker tentang sedikit hal. Lebih sering tentang keadaan di kampus dan pengalaman Rudi mengajar di sekolah. Ayah membayangkan barangkali adikku juga pasti sedang menjadi guru KKN kalau tidak hilang. Ia tidak menyangka pertengkaran itu berlarut-larut hingga hari ini.

Aku akhirnya menikah dengan seorang apoteker, empat tahun kemudian. Acara pernikahan itu sederhana saja. Ibu mengurus semuanya, sementara Ayah hanya berbaring di kamarnya. Beberapa bulan kemudian, ia meninggal di rumah sakit. Ibu tidak terlalu bersedih dengan kenyataan itu. Pelan-pelan, ia juga sudah melupakan adikku, meski di malam-malam tertentu ia kerap bermimpi sampai mengigau. Aku dan istriku, Lia, tinggal menemani Ibu, yang juga sudah pensiun. Kamar adikku sudah kami ubah menjadi gudang. Buku-bukunya kami sumbangkan, namun Ibu mengubur semua pakaiannya.

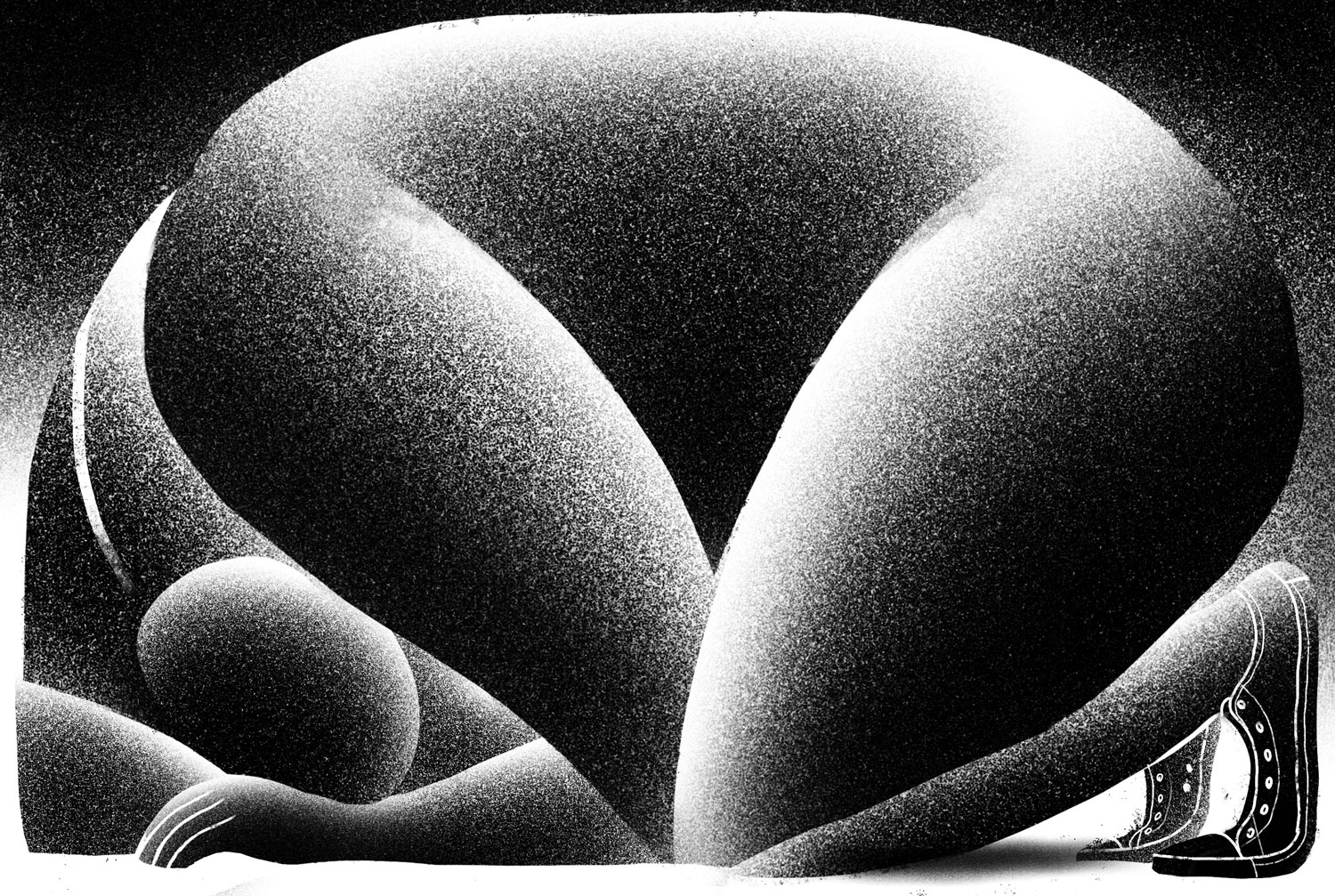

Sebuah buku tergeletak di kolong lemari saat aku mencoba memindahkannya ke sisi lain kamar. Sampul depannya sederhana saja: kombinasi hitam dan merah senja—sebenarnya agak mirip merah buram kaca mobil. Buku berjudul Dalih Pembunuhan Massal tulisan John Roosa itu tampak lusuh. Aku membolak-balik halamannya. Ternyata adikku senang mencoret-coret halaman buku. Ia memberikan catatan pada beberapa tempat di buku itu. Tulisan tangannya buruk, jadi aku tidak bisa membacanya. Itu satu-satunya bukunya yang luput disumbangkan.

Aku sedang membaca halaman-halaman pertama buku itu saat Ibu tiba-tiba berdiri di ambang pintu. Ia menatapku takut. Matanya diliputi kebencian seperti hantu. Dari mulutnya keluar perintah, “Buang! Buang!” membuatku nanap. Buku itu terjatuh ke lantai dan ibu mengubah air mukanya. Kini ia menatapku cemas. Di hari berikutnya, Ibu enggan membicarakan perilakunya.

Ia bertanya kepadaku, “Menurutmu, apakah adikmu akan memaafkan ayahmu?”

Aku menjawab, “Tapi Ayah tidak pernah meminta maaf, kan, Bu?”

Depok, 2020

Miftah Fadhli lahir pada Februari 1992. Lulus sebagai sarjana hukum, saat ini ia bekerja di sebuah lembaga swadaya masyarakat. Karya-karya cerpennya terbit dalam bentuk antologi bersama, antara lain Hampir Sebuah Metafora (2011) dan Nyanyian Kesetiaan (2012).

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo