Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Ia dilecehkan dalam kondisi pingsan oleh petugas transportasi publik.

Setelah kejadian itu, ia mendapat perlakuan tak simpatik.

Hukum Indonesia belum mampu melindungi korban kekerasan seksual.

TEMPO/Nita Dian

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO/Nita Dian

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Mata bulat itu melirik ke ruang genset di dekat toilet Halte Harmoni Sentral Transjakarta. Ayun kakinya berderap lebih cepat, mengentak lantai besi. “Itu tempatnya!” ucapnya dengan nada gusar. Ia berusaha menguasai diri, meski saksi bisu kekerasan seksual yang pernah menimpanya terpaut beberapa meter saja. Kejadian tersebut terjadi pada 2014, saat Pelangi—bukan nama sebenarnya—sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja. Hawa dingin hujan dan padatnya penumpang bus Transjakarta pada pagi hari memicu asmanya. Pelangi, saat itu berusia 29 tahun, pingsan. Bukannya ditolong, kondisi lemah Pelangi dimanfaatkan empat petugas Transjakarta untuk melecehkannya.

Ia lalu melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, dan pelakunya dibawa ke pengadilan. Tapi mereka hanya dibui selama 18 bulan. Tak hanya itu, sejak kejadian tersebut, Pelangi mendapat perlakuan tak simpatik dari sejumlah pihak. Bahkan beberapa pemberitaan menggiring pada pelabelan "perempuan nakal" karena kaus merah hati dan celana selutut yang ia kenakan. Nyatanya, setelan itu dia kenakan untuk menerobos banjir besar yang sedang melanda Jakarta. Rentetan perlakuan tak adil ini membuat Pelangi menanggung trauma berlapis. Sempat terlintas dalam benaknya untuk mengakhiri nyawa.

Payung hukum kekerasan seksual di Indonesia belum mampu melindungi korban. Banyak korban memilih bungkam karena merasa bahwa menempuh jalur hukum sering kali sia-sia. Yang lebih berat, proses hukum tak jarang menimbulkan trauma baru bagi korban. Komnas Perempuan mencatat angka kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia naik 792 persen dalam 12 tahun terakhir. Angka ini terus melesat. Sementara itu, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang dapat melindungi korban, keluarga, dan saksi masih berjalan di tempat.

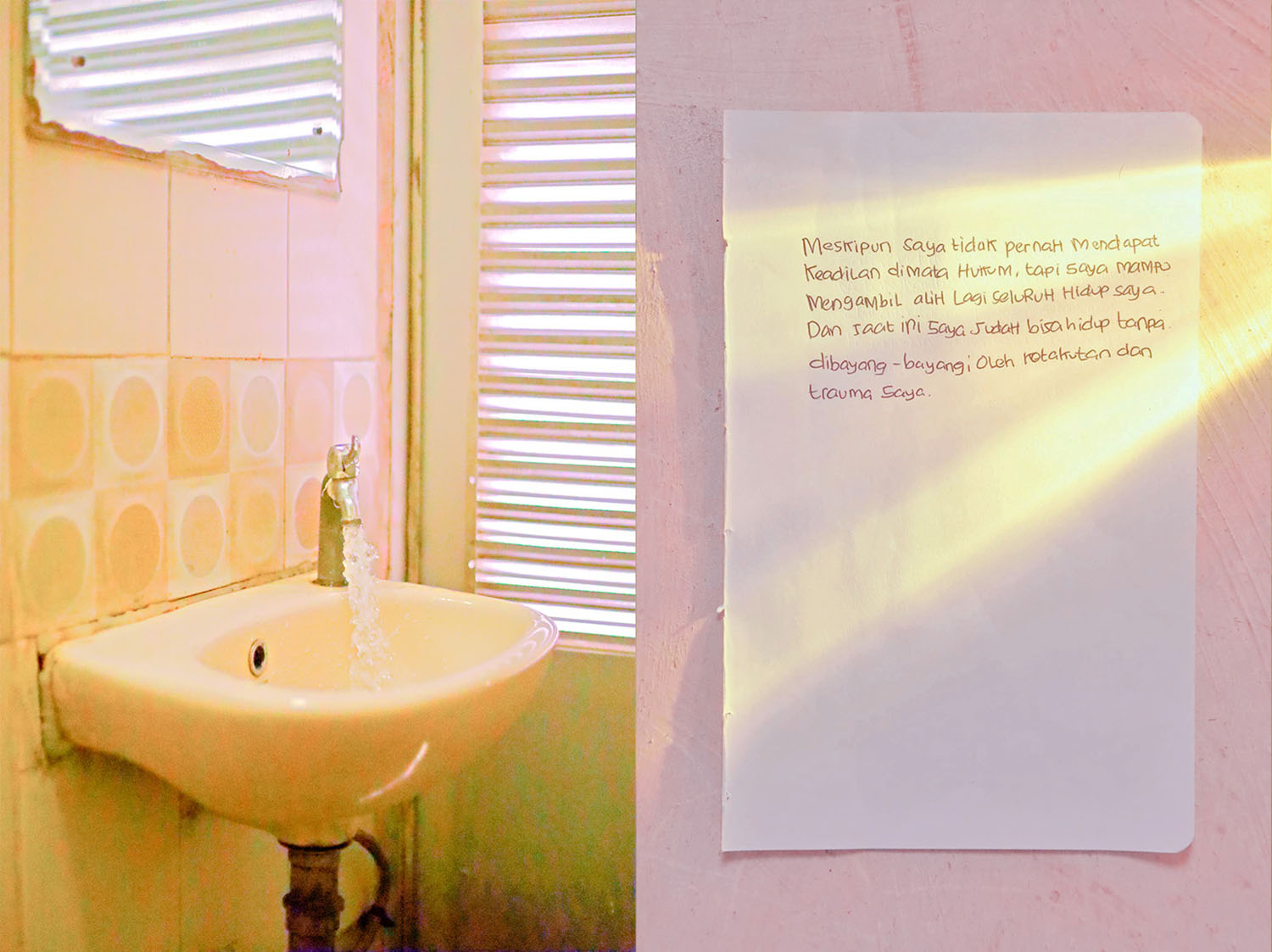

“Meskipun saya tidak pernah mendapat keadilan hukum, akhirnya saya mampu mengambil kembali hidup saya yang sempat direnggut,” demikian Pelangi menulis di akun media sosial pribadinya. Kesetiaan sang kekasih, dukungan aktivis, dan program dari Yayasan Pulih menuntun Pelangi menemukan kembali warna-warni hidup. Menurut psikolog klinis Jackie Viemilawati, ada beberapa ciri orang yang berhasil pulih dalam post-traumatic growth. Di antaranya menemukan berbagai alternatif jalan keluar, terjadi peningkatan kekuatan fisik dan psikologis, dapat melihat hikmah di balik kejadian, dan memiliki relasi yang bermakna.

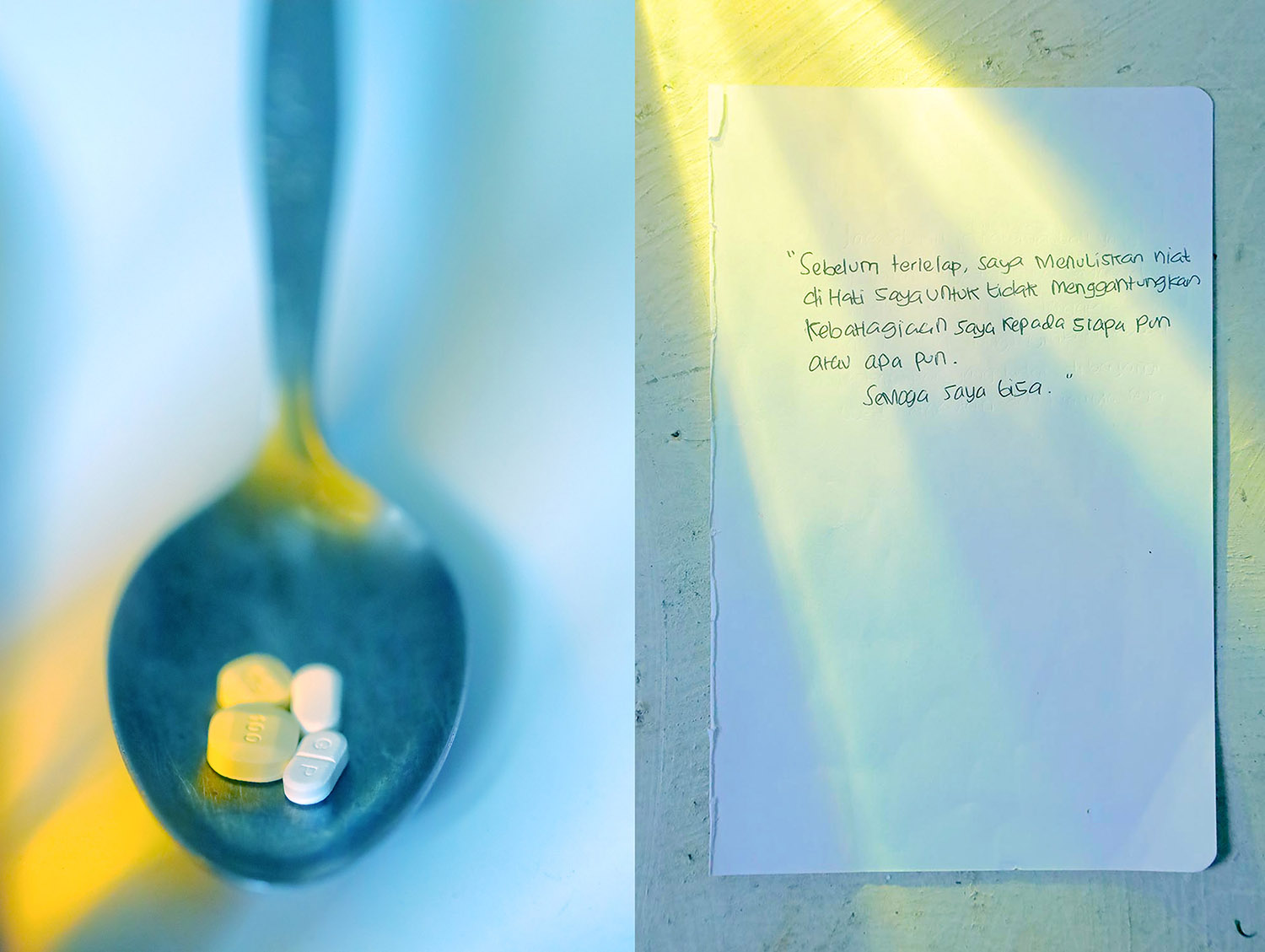

Namun, ibarat sayatan, luka mungkin sembuh, tapi bekas luka menjadi bagian dari tubuh. Secara psikologis, Pelangi telah pulih dari trauma. Namun peristiwa pada 2014 itu memicu dampak laten. Dua tahun berselang, Pelangi divonis bipolar. Kini, ia rutin meminum obat sesuai dengan resep agar emosinya stabil serta hubungan dengan suami dan anak dapat terjaga. Dengan membagikan kisahnya, ia berharap bisa menjadi pelangi bagi para penyintas kekerasan seksual. “Karena pelangi itu menyinari orang lain tanpa menyakiti diri sendiri,” tutur Pelangi dengan senyum yang melengkung menghias wajahnya.

TEMPO/Nita Dian

TEMPO/Nita Dian

TEMPO/Nita Dian

TEMPO/Nita Dian

TEMPO/Nita Dian

TEMPO/Nita Dian

TEMPO/Nita Dian

TEMPO/Nita Dian

TEMPO/Nita Dian

Foto dan Naskah: TEMPO/Nita Dian (Karya Program Permata Photojournalist Grant 2020: Hope)

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo