Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

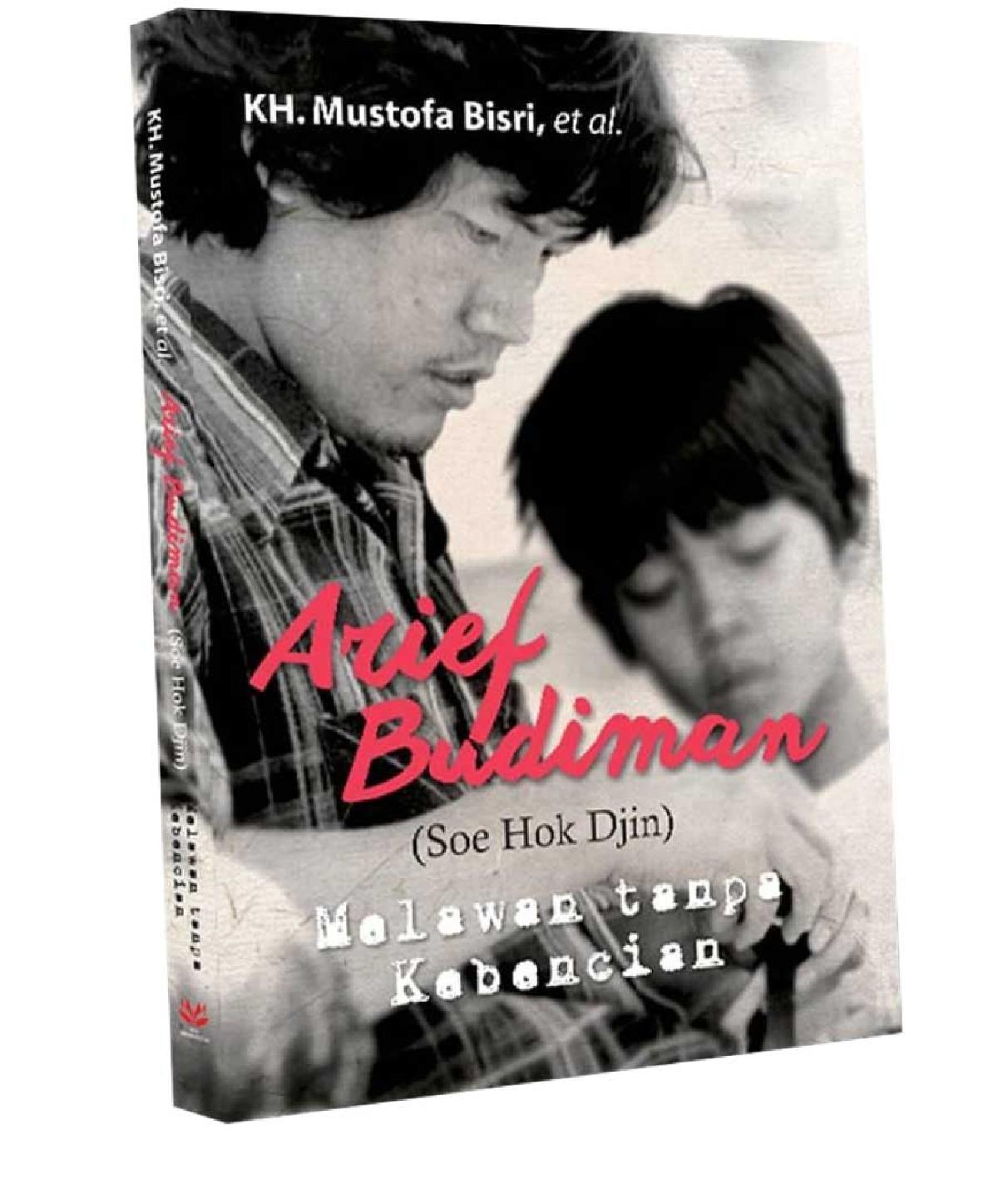

DUA buku, Arief yang Budiman dan Arief Budiman (Soe Hok Djin): Melawan tanpa Kebencian, diterbitkan untuk memperingati ulang tahun ke-77 Arief Budiman pada 3 Januari lalu. Orang kebanyakan mungkin lebih mengenal sosok adik Arief Budiman yang menulis catatan hariannya, Catatan Seorang Demonstran, dan kemudian diangkat ke layar lebar: (Soe Hok) Gie.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Soe Hok Djien, itulah nama yang diberikan ayahnya yang seorang sastrawan, Soe Li Piet, dan ibunya, Nio Hwie An. Lahir sebagai anak ketiga dari lima bersaudara, ternyata Arief Budiman (nama yang ia gunakan setelah menikah dengan Leila) tidaklah cukup dekat dengan adiknya, Hok Gie, yang aktivis mahasiswa 1966 dan salah satu pendiri Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala) Universitas Indonesia tersebut.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Arief tampil ke muka ketika memprotes pembangunan Taman Mini Indonesia Indah pada 1971. Sebulan setelah keluar dari tahanan, ia kembali berdemo. Kali ini Arief memprotes Pemilihan Umum 1971, yang sudah menunjukkan dominasi mesin politik Golongan Karya. Ia pun menghimpun para mahasiswa dalam kelompok golongan putih (golput).

Karena aneka protes yang dilakukan Arief itu, tak ada kantor di Jakarta yang mau mempekerjakannya lantaran ia menjadi demonstran. Untung tawaran bekerja justru datang dari kantor Congress for Cultural Freedom di Prancis (1972-1973). Dari situ, Arief akhirnya berhasil menembus tembok tebal di Harvard University, Amerika Serikat.

Pria yang selalu berpakaian amat sederhana ini dikenal dekat dengan para seniman. Arief pernah menjadi anggota dewan redaksi majalah sastra bergengsi, Horison. Seorang bekas mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, Jawa Tengah, Gardjito Kasilo, menuliskan secarik cerita pendek dan Arief termasuk yang menjadi pembaca pertamanya. Tak diduga, Arief berkomentar bahwa tulisan itu bagus, dan ia pun membuatkan surat ke Redaktur Pelaksana Horison, Hamsad Rangkuti, untuk merekomendasikan pemuatan tulisan tersebut. Sampai hari ini, Djito masih ragu apakah tulisannya bisa masuk di Horison karena kualitasnya atau karena nota dari Arief.

Bagi Santi, putri Arief Budiman, ayahnya adalah seorang pria yang menahan tangis saat kelinci kesayangannya mati dan dikuburkan di halaman belakang rumah. Santi mengingat sang ayah bahkan tak pernah mau menepuk nyamuk yang hinggap di tangannya. Ayahnya cuma berkata, "Kan, nyamuk juga butuh makan."

Di Salatiga, Arief mendirikan Yayasan Geni bersama sejumlah mahasiswa. Geni pernah memprotes keputusan Wali Kota Salatiga yang melarang becak beroperasi di tengah kota. Mereka pun memprotes pemotongan pohon-pohon yang menghiasi Kota Salatiga. Setelah itu, para aktivis Geni turut membela masyarakat Kedung Ombo, Boyolali, yang dipaksa pindah untuk proyek waduk Orde Baru. Sebagai dosen, Arief tak merasa gengsi berlama-lama di kontrakan Yayasan Geni tersebut untuk berdiskusi atau sekadar berbincang sambil makan "soto solidaritas" di samping kontrakan.

Pada 1994, kampus UKSW berguncang karena pemilihan rektor yang diintervensi pemerintah Orde Baru. Sejak saat itu, bertahun-tahun terjadi kisruh di UKSW, dan ini yang membuat Arief kemudian menerima tawaran mengajar di kampus University of Melbourne, Australia. Dia pun berangkat bersama istrinya dan tinggal di sana sampai masa pensiunnya pada 2007.

Sebagai intelektual, selain menghasilkan disertasi soal pemerintahan sosialis di Cile (1986), Arief adalah orang pertama yang menulis masalah feminisme dengan buku Pembagian Kerja Secara Seksual (1982). Kemudian ia menulis soal teori-teori negara, mengedit buku State and Civil Society in Indonesia (1988), dan menulis buku populer yang disusun dengan jujur soal perjuangan studi doktoralnya di Harvard University (1991).

Dua buku ini mencoba menghidupkan kembali sosok Arief Budiman di mata para bekas mahasiswanya dan sejumlah tokoh yang mengenalnya sejak dulu: Goenawan Mohamad, Aristides Katoppo, Bambang Shakuntala, Bela Kusumah, Stanley Adi Prasetyo, Rudy Badil, Bonnie Setiawan, Vedi Hadiz, dan Nono Anwar Makarim. Arief Budiman sudah lebih dari satu dekade menderita penyakit parkinson dan ingatannya makin lama makin menghilang. Namun, dalam ingatan publik, nama, sepak terjang, kepribadian, dan karya-karyanya akan selalu abadi.

Ignatius Haryanto, Pengajar Jurnalistik Di Universitas Multimedia Nusantara

Buku:

Arief Budiman (Soe Hok Djin): Melawan tanpa Kebencian

Penulis: KH Mustofa Bisri, et al.

Penerbit: New Merah Putih, 2018

Jumlah halaman: 248 halaman

Arief yang Budiman

Penulis: Komunitas Geni

Penerbit: Komunitas Geni, Mei 1998

Jumlah halaman: 128 halaman

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo