Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

MAAFKAN, wahai Fariduddin Attar, untuk sebentar meminjam judul masterpiece Anda, Musyawarah Para Burung, buat sebuah perbincangan novel abad ke-21 yang sama sekali bukan kisah perjalanan spiritual.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

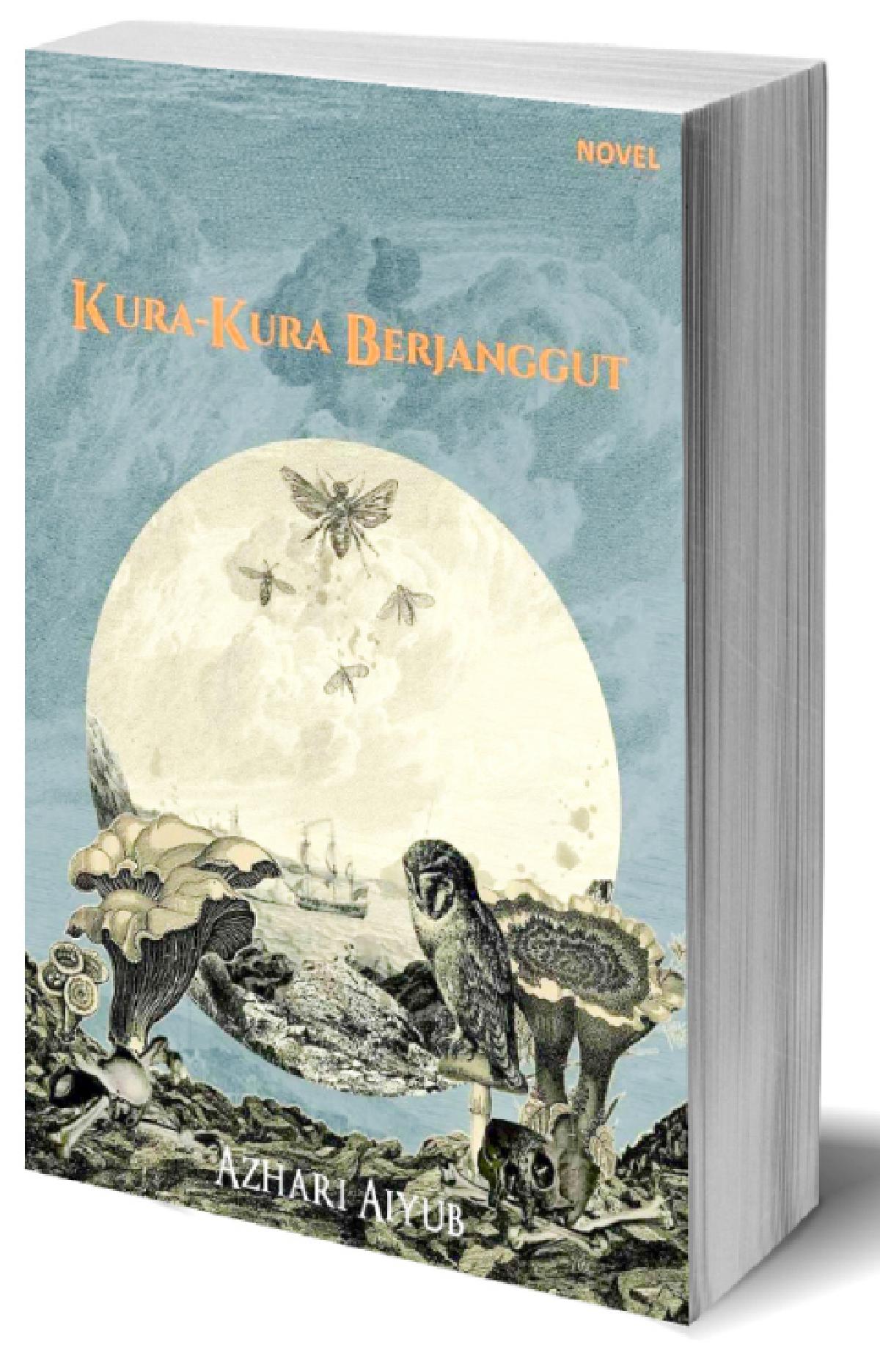

Novel setebal 960 halaman yang ditulis dengan fantastis dan menggelegak ini adalah sebuah dongeng panjang yang dibagi menjadi tiga bagian, atau seperti kata penulisnya: "tiga buah buku yang saling bermusyawarah".

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Novel ini dibuka dengan latar Lamuri, Oktober 1612, ketika si Ujud, tokoh utama, memberitahukan cita-citanya: membunuh Sultan Nurrudin, penguasa yang lebih dikenal dengan si Anak Haram. Ibu Nurrudin, Ramla, adalah budak Abesy yang saat turun di Bandar Lamuri saling bertukar hasrat melalui pandangan dengan Sultan Maliksyah. Tak peduli (atau tak menyadari) bahwa sudah ada benih di rahim Ramla, sang budak menjadi istri Maliksyah.

Sementara itu, Kongsi Dagang Ikan Pari Hitam, yang sangat berkuasa, nyaris sebagai pemegang monopoli perdagangan merica di kawasan Malaka, tak nyaman dengan peran Ramla yang jauh lebih cerdas serta cekatan dalam pemerintahan dan bernegosiasi bisnis. Dengan lahirnya putra Ramla, yang entah siapa bapaknya-Nuruddin si Anak Haram-jelas akan mengancam kekuasaan Kongsi Dagang.

Drama terjadi ketika Ramla tewas. Anak Haram dijebloskan ke penjara Jalan Lurus-penjara paling keji di muka bumi-karena dia dianggap bukan ahli waris takhta yang sah. Maliksyah tak berdaya ketika semua sekutu Ramla, termasuk Kamaria, kakak angkat sekaligus kekasih Anak Haram, memutuskan untuk mengasingkan diri ketimbang dibunuh atau dipaksa menjadi pelacur.

Ini baru sepertiga dari cerita segmen pertama yang diberi judul "Buku Si Ujud". Bagian setebal 676 halaman ini adalah yang terbaik dan bergelora karena, sekali masuk ke jagat ciptaan Azhari Aiyub ini, kita akan susah keluar ke dunia nyata. "Buku Si Ujud" penuh sesak dengan drama intrik di dalam dan luar Istana Lamuri: bunuh-membunuh, pemerkosaan, taruhan duit atau kematian, pertarungan di air dan di darat antara pelaut dan perompak, permainan catur antara Sultan dan pelaut Belanda, adu gajah yang menegangkan sekaligus menyedihkan, banjir besar yang menyebabkan ribuan rakyat tewas dan mayatnya dilahap buaya, serta hubungan seksual yang sama sekali tak memusingkan gender.

Meskipun Ujud berhasil masuk ke kalangan istana-sebuah posisi yang ideal agar dia bisa membunuh Sultan-pembaca akan lebih banyak bergaul dengan para pelaut, perompak, gembel, dan pelacur yang berbahasa luar biasa kasar dan serampangan. Azhari menggambarkan dialog para tokohnya dengan santai seolah-olah kita tengah berada di dalam pesta yang berisi ratusan Kapten Haddock Melayu yang tengah bertukar sumpah serapah. Di antara dendam Ujud kepada Sultan-yang membantai orang tuanya-ternyata ada sekelompok pembunuh lihai bernama Kura-Kura Berjanggut yang diam-diam menyusup dan menyalin rupa, yang juga berupaya membunuh Anak Haram.

Begitu tersedotnya kita ke dalam dunia itu, tiba-tiba saja pada bagian kedua kita diseret ke abad ke-20. Dalam segmen berjudul "Buku Harian Tobias Fuller: Para Pembunuh Lamuri", tiba-tiba saja kita memasuki dunia "tertib bahasa", santun, beradab, dan sedikit ilmiah karena bagian ini adalah catatan harian dokter ahli jiwa terkemuka di zaman Hindia Belanda. Tobias Fuller, yang menghilang di Lamuri, pernah membuat catatan investigasi atas permintaan Majelis Penyelidikan Pembunuhan Lamuri.

Misteri yang hendak dipecahkan pada segmen kedua ini adalah peristiwa yang begitu banyak. Catatan harian itu juga memasukkan laporan testimoni korban dan pendapat Fuller hingga akhirnya catatan berhenti karena penulisnya sendiri menghilang. Segala yang menggelegak dan bergelora pada segmen Si Ujud meredup pada bab ini, bukan karena cerita bagian ini kalah seru, melainkan penulis merasa harus mengikuti karakter Tobias Fuller yang terpelajar.

Setelah membaca novel ini, bukan hanya ada rasa bahagia memasuki sebuah dunia fantasi yang asyik, kita juga bisa melepas segala kerangka dan paradigma abad ke-20 dan ke-21 yang serba terstruktur dan politically-correct. Azhari bukan hanya pendongeng yang ulung, ia juga membuat kita percaya tokoh-tokoh kurang ajar itu memang nyata: dari budak Ramla berkulit gelap yang jelita yang menguasai berbagai bahasa dan piawai bernegosiasi sampai-sampai putrinya, Kamaria, yang asertif tak peduli apakah yang ditidurinya itu adik kandung atau adik tirinya; Nurrudin atau Anak Haram yang tak pernah terduga peta pikirannya serta berkuasa begitu lama dan keji di Lamuri; hingga si Buduk kepercayaan Sultan, yang lihai dan betul-betul budukan.

Terkadang memang terasa ambisius untuk mendesakkan begitu banyak tokoh dan latar belakangnya, sementara penulis tak merasa harus menyelesaikan perkembangan cerita mereka. Beberapa tokoh yang semula diceritakan dengan menggebu-gebu pada bab awal, seperti Sjarif, bisa saja menguap di tengah cerita dan secara sporadis disebut lagi di bab lain meski tak tahu nasib akhirnya. Begitu pula tokoh-tokoh utama, seperti Anak Haram dan Kamaria, yang digambarkan tingkah lakunya dengan detail hingga pembaca seolah-olah mengenal bau napas dan gayanya bercinta, pada akhirnya nasibnya dikisahkan begitu saja sebagaimana Virginia Woolf menceritakan kematian tokoh utamanya pada To the Lighthouse dalam parenthesis belaka.

Pada bagian ketiga berjudul "Lubang Cacing", kehangatan novel ini makin menurun karena isinya adalah kumpulan dari artikel, kutipan buku, dan jurnal "fiktif" yang berkaitan dengan "Buku Si Ujud" dan "Buku Harian Tobias Fuller". Bisa ditebak, pada bagian ini, Azhari harus merasa konsisten dengan pilihan formatnya: dingin, obyektif, dan membuang jauh segala riuh rendah abad ke-16.

Bagaimanapun, menghubungkan "tiga buku" yang seolah-olah ditulis oleh para tokohnya (yang kebetulan semuanya lelaki) bukan pekerjaan mudah. "Saya sempat detour ke mana-mana dan editor Yusi (Pareanom) meminta saya berfokus dan mengetatkan," demikian Azhari mengakui kecenderungannya mendongeng selayaknya berbincang di kedai kopi. Sastrawan Indonesia, sedahsyat apa pun hasil karyanya yang sudah dipuja-puji kritikus Indonesia ataupun internasional, jarang yang menyajikan keasyikan yang menyedot. Azhari mungkin satu dari sedikit penulis yang mampu menjanjikan kedalaman dan keasyikan bercerita. Dan itulah kebahagiaan saya yang utama sebagai pembaca.

Kritik saya satu-satunya adalah, karena Azhari memilih para lelaki sebagai narator ketiga buku, tentu saja suara novel ini sangat maskulin. Para perempuan di sini, sekuat apa pun, selalu pada posisi yang sia-sia dan sial: pelacur, perempuan simpanan, selir, dan sundal (sebutan ini sering digunakan penulis, mengikuti lingkungan sekitar para nakhoda). Sekalinya ada satu tokoh menarik bernama Leila, tugasnya hanya membuka tutup perban penis si Ujud yang terkena raja singa.

Tak mengherankan, "musyawarah antarbuku" seperti yang disebut Azhari juga merupakan "musyawarah para burung" yang profan. Tak apa. Azhari Aiyub telah lahir sebagai pendongeng ulung negeri ini. Dan karya berikutnya yang konon mengambil tema revolusi pemuda melawan Belanda akan ditunggu pembacanya.

Leila S. Chudori

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo