Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

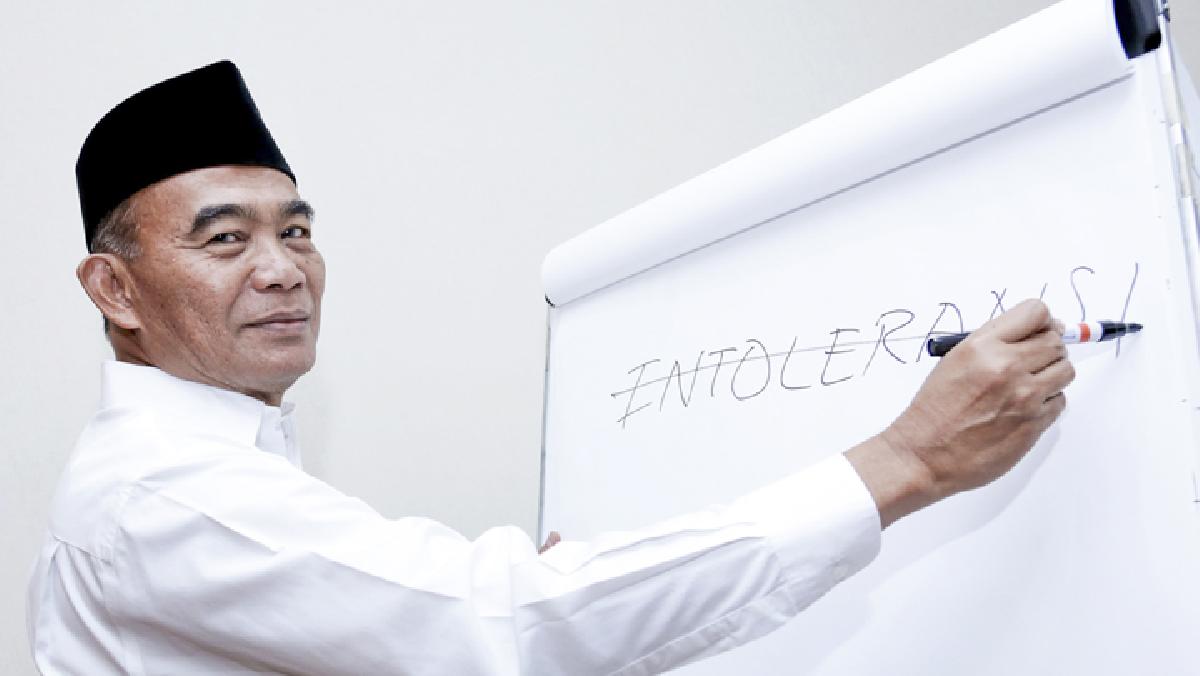

HASIL penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah membuat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy gusar. Kesimpulan penelitian itu menyatakan 63 persen guru muslim intoleran terhadap pemeluk agama lain.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo