Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

SUHU dingin yang menusuk tulang di pengujung dinihari seakan-akan sudah menjadi sahabat Ester. Saban hari, setiap pukul 04.00, gadis berusia 16 tahun ini bangkit dari tidurnya dan bersiap menempuh perjalanan berliku menuju sekolah. Ia harus mengejar kelas pertama di sekolahnya yang dimulai pada pukul 07.00.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

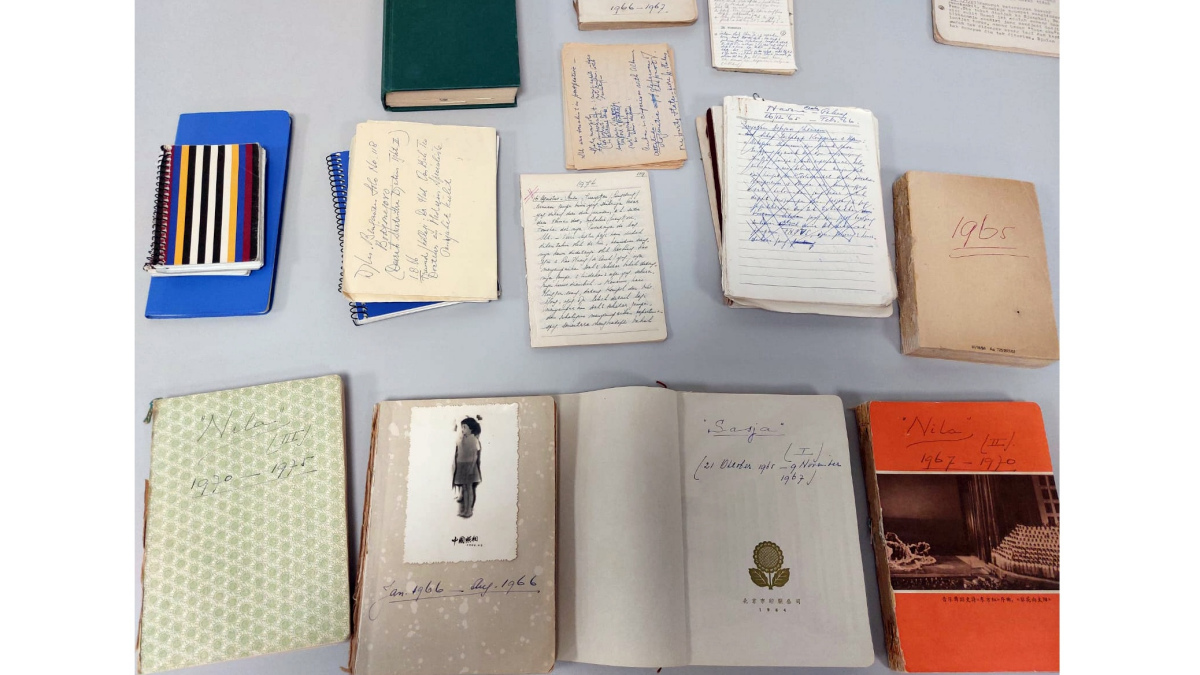

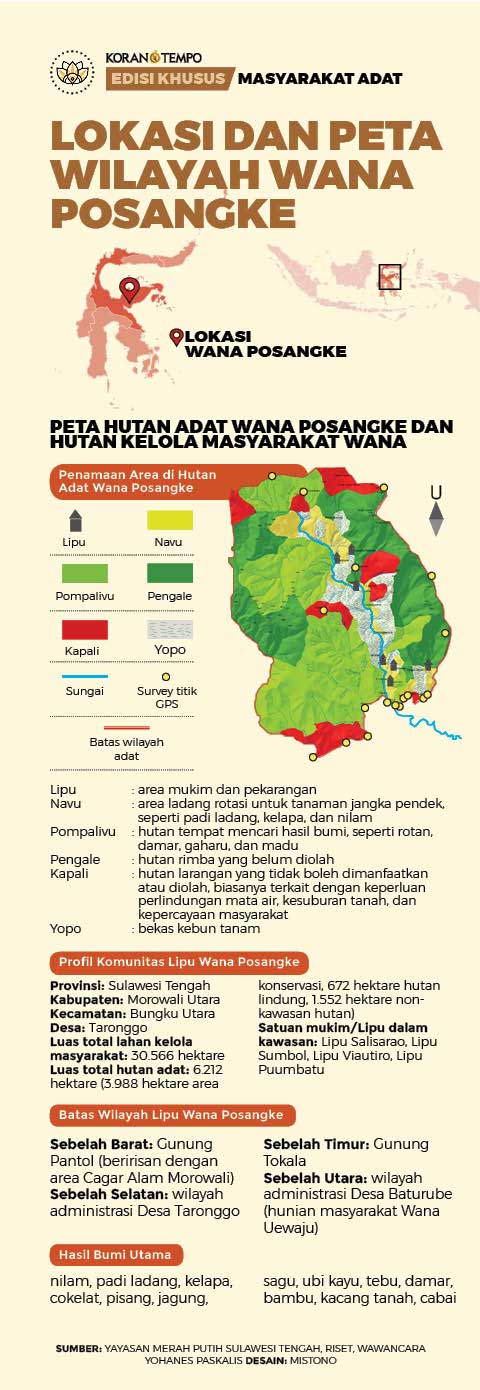

Ester adalah remaja suku Tau Taa Wana alias orang Wana yang berbahasa Taa. Ia tinggal di Lipu Salisarao, yang merupakan bagian dari komunitas adat Wana Posangke. Lipu adalah sebutan untuk satuan mukim terkecil di kawasan adat yang berlokasi di pelosok perbukitan di wilayah Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Dari rumahnya, siswi kelas XI ini harus berjalan kaki sekitar tiga jam untuk mencapai tempat belajarnya di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bungku Utara.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Begitu kegiatan belajarnya selesai, Ester kembali harus menempuh perjalanan panjang tersebut. Rabu siang pekan lalu, Tempo menemani perjalanan Ester dari sekolahnya menuju Lipu Salisarao. Setelah mengganti seragam dengan pakaian biasa, ia mulai menyusuri jalan berbatu di antara Desa Woomparigi—alamat sekolahnya—menuju Desa Taronggo, daerah administrasi rumah tinggalnya. Lima belas menit sudah cukup bagi Ester untuk menjangkau Taronggo. Sebab, di jalur ini, Ester dapat menggunakan sepeda motor pinjaman dari kerabatnya.

Dari Taronggo, Ester berjalan kaki selama satu jam di jalur setapak bersemak menuju pinggiran Sungai Salato. Sambil menembus jalur sempit di ladang tanaman campur—dari sawit plasma, kelapa, cabai, pisang, sampai nilam—Ester mengatakan warga lipu sudah terbiasa turun ke desa untuk berbagai keperluan.

“Sudah biasa orang bolak-balik dari atas ke Taronggo. Kalau saya, untuk bersekolah.” Ia menyebut “atas” sebagai lokasi tempat tinggalnya karena memang Lipu Salisarao terletak lebih tinggi dari Taronggo.

Setibanya di pinggir Sungai Salato, Yokter, ayah Ester, sudah menanti di atas sampan. Kami lalu menyeberangi sungai selebar hampir 200 meter dan berarus cukup deras itu. Dua jam berikutnya kami habiskan untuk menerabas semak dan hutan, menyusuri lembah dan mendaki bukit untuk mencapai kediaman Ester.

Perbukitan yang memisahkan area Desa Taronggo dengan pemukiman nomaden masyarakat adat Lipu Wana Posangke. Tempo/Yohanes Paskalis

Ester mungkin satu-satunya anak di Lipu Salisarao yang menempuh pendidikan lanjutan di desa. Ia bisa mengenal bangku sekolah karena sempat belajar di Skola Lipu, sebuah program pendidikan sederhana yang digagas Yayasan Merah Putih (YMP). Organisasi sosial asal Palu itu pada 2011 membuka program ini bagi anak-anak di wilayah adat Wana Posangke.

Seingat Ester, hanya tiga peserta Skola Lipu yang akhirnya mencari pendidikan ke sekolah formal karena program itu timbul-tenggelam, bergantung pada sokongan dana. “Sekarang tidak tahu masih berjalan atau tidak,” kata dia.

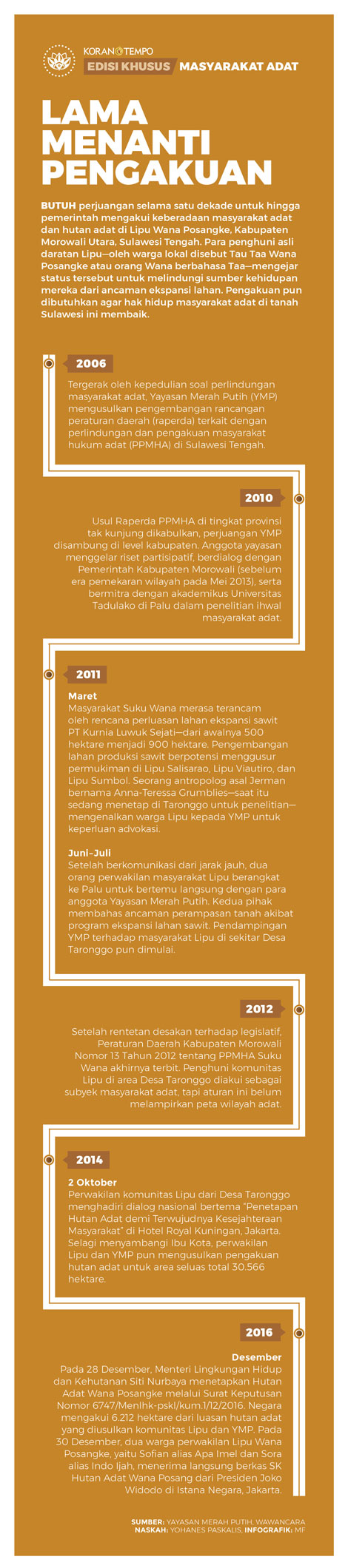

Yayasan Merah Putih pula-lah yang mendampingi perwakilan komunitas adat bercorak hidup nomaden ini untuk mengejar pengakuan hutan adat ke pemerintah pusat. Pada akhir 2016, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menetapkan wilayah kelola masyarakat Wana seluas 6.212 hektare sebagai hutan adat. Ada empat lipu yang tercakup dalam area pengakuan yang beririsan dengan Cagar Alam Morowali tersebut. Keempat lipu itu adalah Salisarao, Sumbol, Viautiro, dan Pumbatu.

Mandeknya Skola Lipu Wana Posangke

Yestin masih ingat betul pengalamannya saat aktif mengisi kelas di Skola Lipu Salisarao dan Sumbol hingga 2018. Apalagi dia termasuk kelompok pertama yang dibekali YMP sebagai pengajar di Skola Lipu. Dalam sepekan, Yestin bisa mengisi empat hingga lima pertemuan belajar-mengajar.

Di Salisarao dan Viautiro, anak-anak biasanya berkumpul di rumah panggung sederhana milik warga lokal yang dianggap cukup luas untuk dijadikan kelas. Di Lipu Sumbol, YMP malah membangun pondok seukuran 10 x 12 meter, lengkap dengan atap seng, untuk keperluan serupa. “Dulu muridnya bisa sampai 20-30 anak,” tutur Yestin. “Sekarang belum berjalan lagi. Apalagi corona (pandemi Covid-19) membuat semakin sepi.”

Wanita berusia 34 tahun itu merupakan penduduk asli komunitas Wana Posangke, tapi sudah lama tinggal dan berladang di Desa Taronggo. Suaminya, Sofian, adalah perwakilan lipu yang ikut menerima SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6747/Menlhk-pskl/kum.1/12/2016 langsung dari Presiden Joko Widodo pada Desember 2016. Di Istana Negara, saat itu, Presiden pun menyerahkan berkas pengakuan negara kepada delapan perwakilan masyarakat hutan adat dari berbagai penjuru Indonesia.

Yestin dan Sofian—sering dipanggil Indo (ibu) Imel dan Apa (ayah) Imel karena budaya panggilan masyarakat Wana yang didasari nama anak pertama—kini lebih sibuk menjadi penghubung YMP Sulawesi Tengah dengan para penghuni lipu di perbukitan Desa Taronggo. Rumah mereka, yang juga disinggahi Tempo pada pekan lalu, menjadi tempat singgah barang-barang hibah yayasan untuk dibagikan kepada masyarakat adat.

Begitu kegiatan Skola Lipu tersendat, kata Indo Imel, anak-anak dan remaja Wana Posangke akhirnya kembali mengekor orang tua mereka ke ladang. Berulang kali dia berharap akan ada asupan dana untuk membangkitkan ulang Skola Lipu. Namun hingga kini harapan itu belum menemukan titik terang.

Anak-anak berkumpul di rumah yang dulunya menjadi lokasi Skola Lipu Salisarao di Hutan Adat Wana Posangke. Tempo/Yohanes Paskalis

Sejak penetapan pengakuan Hutan Adat Wana Posangke, bantuan pendidikan, kata Indo Imel, hanya muncul dari YMP. Meski beberapa kali ada program pemberantasan buta aksara yang digelar Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulawesi Tengah sebelum dan di era pandemi, sifatnya berkala selama beberapa bulan. “Kalau pengakuan adat sudah didapat, seharusnya hak pendidikan pun dipenuhi pemerintah daerah. Tapi belum ada sampai sekarang,” ujar Indo Imel.

Toh, bantuan dari YMP juga tak terus-terusan mengalir. Direktur YMP Sulawesi Tengah, Amran Tambaru, mengatakan mulanya program-program yang dijalankan yayasan didanai Rainforest Foundation Norway (RFN)—lembaga non-pemerintah yang berbasis di Oslo, Norwegia.

Selain untuk Skola Lipu, dana itu dipakai untuk membiayai program Simpul Belajar Advokasi Kampung (Sibak) serta program pengelolaan hutan berbasis masyarakat. “Dukungan pendanaan Skola Lipu yang bersumber dari RFN berakhir pada 2017,” kata Amran, akhir pekan lalu.

Selepas berhentinya pendanaan dari RFN, pengelola YMP berupaya menggenjot penggalangan dana secara mandiri sejak 2018 agar aneka program tadi bisa terus berjalan. Namun hasil penggalangan dana tak selalu berbentuk uang. Kerap kali yayasan menerima sumbangan perlengkapan belajar dari donatur, yang kemudian disalurkan lewat pasangan Indo dan Apa Imel.

Sebelum diterapkan di komunitas adat Wana Posangke, konsep Skola Lipu mulanya dikembangkan YMP di Kabupaten Tojo Una-una pada 2005. Minat masyarakat lokal membuat program itu dilebarkan ke wilayah lain, termasuk Wana Posangke. Dari pendekatan pendidikan ini, kata Amran, setidaknya masyarakat bisa lebih memahami transaksi ekonomi dan dapat menghitung hasil jual-beli dengan pihak luar lipu.

“Masyarakat makin kritis, misalnya soal tidak wajib membayar pajak bumi dan bangunan karena mereka tinggal di kawasan hutan,” kata Amran. Masyarakat lipu juga bisa lebih mandiri melapor ke polisi ataupun pengelola cagar alam jika menemukan upaya pencurian hasil Hutan Adat Wana Posangke.

Amran menyatakan YMP masih ingin meneruskan program Skola Lipu kendati sokongan dana makin seret. Kini yayasan tengah mencoba mengembangkan konsep agar Skola Lipu dapat berjalan mandiri dan dibiayai warga setempat. “Setidaknya warga bisa membayar guru lewat hasil panen.” Konsep ini sempat berjalan selama tiga bulan, tapi kembali mandek.”

Masih Berjuang Setelah Diakui

Sebagai figur yang mewakili komunitas lipu di Desa Taronggo—sebelum dinamai Wana Posangke oleh pemerintah pusat—Pamang, 43 tahun, mengakui beratnya perjuangan untuk mendukung Skola Lipu dan pengakuan adat.

Saat masih menjadi Kepala Dusun 2 Desa Taronggo pada Maret 2011, Pamang didatangi oleh para penghuni lipu yang ketakutan menghadapi ekspansi korporasi sawit. Jika tidak diantisipasi dengan aturan pengakuan hutan adat, hampir saja tiga lipu di kawasan itu tergusur oleh rencana pelebaran lahan sebuah perusahaan perkebunan.

Pada tahun itu, Pamang dikenalkan kepada YMP oleh Anna-Teressa Grumblies—antropolog asal Jerman yang menetap untuk penelitian masyarakat adat Wana. Setelah berdiskusi, YMP sepakat mengadvokasi ancaman perampasan tanah tersebut serta mendukung rancangan Skola Lipu.

Beristri orang asli Wana Posangke, kepedulian Pamang terhadap suku Wana yang sudah mendiami Morowali sejak masa kolonial Belanda itu sangat tinggi. “Pemerintah Desa Taronggo saat itu tidak mendukung, jadi kami sendiri yang mengejar (pengakuan kawasan hutan adat) ke pusat,” ucapnya.

Bila merujuk pada SK KLHK soal Hutan Adat Wana Posangke, ada 18 tembusan persetujuan yang mereka kejar. Pada 2014, menurut Pamang, terdapat 25-30 ribu hektare lahan kelola yang diajukan sebagai hutan adat. Tapi KLHK hanya menyetujui 6.212 hektare setelah penelitian lapangan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK. “Kami harus berjuang lagi karena Wana Posangke diwajibkan memiliki lembaga pengelola hutan adat (LPHA), padahal kami masih belajar berlembaga,” katanya.

Tokoh perwakilan masyarakat adat Lipu Wana Posangke, Pamang. Tempo/Yohanes Paskalis

Toh, setelah pengakuan itu keluar pun, kehidupan masyarakat adat di sana masih serba kekurangan. Menurut Pamang, seharusnya ada aliran dana tahunan dari Desa Taronggo sebesar Rp 1,79 miliar yang dijanjikan untuk komunitas adat Wana Posangke. Namun, sejak 2015, dana itu tak kunjung cair. Pamang tak tahu penyebab dana itu tak pernah cair.

Tempo berupaya meminta konfirmasi ihwal hal ini kepada Kepala Desa Taronggo, Setrimon Mola. Namun, saat Tempo berkunjung ke sana pada pekan lalu, sang kepala desa tengah pergi ke luar daerah. Upaya menghubungi lewat telepon seluler dan pesan pendek juga tak berbalas.

Warga suku Wana yang tinggal di Wana Posangke sangat mengharapkan kucuran bantuan dana desa tersebut. Ndenda—alias Apa Hani yang merupakan pemimpin alias Tua Tua di Lipu Salisarao—mengatakan adanya pengakuan pemerintah terhadap status dan wilayah hutan adat pada 2016 sebetulnya sudah membantu menghilangkan kecemasan mereka atas penyerobotan lahan untuk pertambangan ataupun perkebunan.

“Tapi, setelah itu, kami tidak merasakan adanya bantuan, seperti kesehatan dan pendidikan,” tutur dia. “Kami tetap kesulitan akses untuk membangun perekonomian,” ujar Ndenda sembari sibuk menebas alang-alang di sebuah lahan yang akan ia jadikan ladang.

“Tapi, setelah itu, kami tidak merasakan adanya bantuan, seperti kesehatan dan pendidikan,” tutur dia. “Kami tetap kesulitan akses untuk membangun perekonomian,” ujar Ndenda sembari sibuk menebas alang-alang di sebuah lahan yang akan ia jadikan ladang.

Sembari mengharapkan datangnya kucuran dana dan perhatian pemerintah, para warga yang mendiami kawasan Wana Posangke masih harus berkutat dengan segala keterbatasan di tempat tinggal mereka.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo