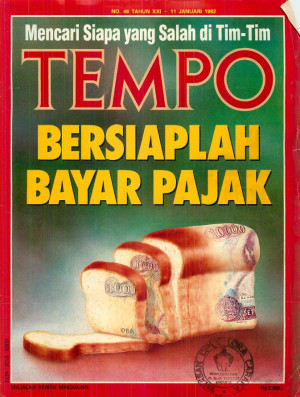

BERBAGAI tanggapan yang nadanya berbedabeda muncul ke permukaan ketika Presiden Soeharto mengumumkan RAPBN 1992/93, Senin pekan ini. Beberapa pengamat ekonomi berpendapat bahwa rancangan anggaran kali ini boleh dikatakan cukup ekspansif. Alasannya, anggaran 1992/93 (dalam rupiah) naik 11%, dari Rp 50,55 trilyun menjadi Rp 56,1 trilyun. Ada juga yang melihat bahwa -- kendati terjadi kenaikan dalam jumlah total -- RAPBN yang satu ini lebih bersifat kontraktif karena penerimaan dalam negeri tetap saja lebih besar daripada pengeluaran. Lain pendapat pengamat independen, lain pula pandangan seorang pejabat tinggi pemerintah yang dihubungi TEMPO. Katanya, RAPBN 1992/93 lebih cocok jika disebut anggaran yang konservatif. Mengapa? Pada anggaran pendapatan sektor migas terlihat bahwa Pemerintah sangat berhati-hati menetapkan perolehan dari si emas hitam. Dengan harga patokan US$ 17 per barel, pendapatan yang dianggarkan hanya Rp 13,945 trilyun alias turun 7,1% dibanding anggaran sedang berjalan. Terlepas dari pendapat-pendapat itu, RAPBN kali ini pada dasarnya tak berbeda dengan berbagai APBN yang disusun sejak 1986/87, yakni adanya penekanan penerimaan yang sangat besar di sektor nonmigas. Terutama penerimaan pajak. Pada anggaran yang sedang berjalan, pendapatan dari aneka pajak (PPh, PPN, pajak ekspor, PBB, dan pajak lainnya) ditargetkan akan mencapai Rp 17,55 trilyun, tapi dalam RAPBN ini ada lonjakan sampai Rp 23,37 trilyun. Itu berarti ada kenaikan sekitar Rp 5,82 trilyun, atau 33% dibanding APBN yang sedang berjalan. Dengan target penerimaan pajak sebesar itu (ditambah bea masuk, cukai, penerimaan bukan pajak, dan laba bersih minyak), untuk pertama kalinya Pemerintah berani menargetkan penerimaan di luar migas sebesar 70%. Padahal, sejak 1986/87, kendati menjadi andalan utama, sektor nonmigas ini hanya memegang peran antara 51% dan 66% dari total penerimaan dalam negeri. Agar lebih jelas, dalam rencana anggaran kali ini Pemerintah menetapkan perolehan dari PPh sebesar Rp 10,39 trilyun, alias naik 36,3%. Pajak pertambahan nilai (PPN) ditargetkan naik 34,1% (Rp 2,9 trilyun), PBB 18,1% (Rp 151 milyar), dan pajak lainnya didongkrak 1,1%. Akan halnya pajak ekspor, karena diperkirakan akan terjadi banyak permintaan restitusi, dianggarkan menurun 50,5%. Tak apa-apa karena jumlah totalnya pun hanya Rp 60 milyar. Yang jadi persoalan tentu saja target PPh dan PPN yang merupakan angka terbesar di jajaran penerimaan di luar migas. Ada sebagian masyarakat yang pesimistis karena situasi ekonomi sedang suram dan tak menunjang. "Siapa pun tahu, tahun 1992 bagi pengusaha swasta merupakan tahun konsolidasi, dan bukan ekspansi," kata Subagio Wirjoatmodjo, Presiden Direktur Grup Tigamas, kepada Iwan Qodar dari TEMPO. Maksudnya, tahun ini perusahaan-perusahaan swasta diperkirakan baru terlepas dari kesulitan. Jadi, kalaupun mereka bisa untung, "Labanya tidak akan lebih besar dibanding tahun lalu," tutur Subagio. Proyeksi ini tentu tidak relevan dengan target kenaikan PPh yang 36,3%. "Saya menganggap target PPh dinaikkan terlalu tinggi," ia menambahkan. Suara seirama juga dilontarkan oleh Edwin Soeryadjaya, Wakil Presdir PT Astra International Incorporated, yang tahun lalu menerima penghargaan sebagai pembayar pajak terbesar. Jika dititikberatkan pada sektor swasta, "Target itu terlampau berat," katanya. Kalaupun Pemerintah hendak "memaksakan" agar targetnya tercapai, penerimaan pajak dari BUMN juga harus digenjot. Ini saran Edwin. Kalau tidak, Pemerintah akan sulit merealisasikan pendapatan yang sudah dianggarkannya. Contohnya, target PPh. Menurut Subagio, dengan dinaikkannya perolehan PPh pada tahun 1992/93 sebesar Rp 2,8 trilyun, dunia usaha nasional harus mampu menaikkan keuntungannya sekitar Rp 8 trilyun. Angka ini tentu tidak bisa dicapai dengan hanya mengucapkan sim salabim. Namun, masih ada cara lain yang bisa dilakukan Pemerintah untuk memenuhi "ambisinya". Salah satu dengan menambah jumlah obyek pajak. Atau, target kenaikan PPh sebaiknya dialihkan pada PPN, seperti disarankan Subagio. Alasannya, cara ini lebih mudah. Dengan menarik 10% dari setiap transaksi barang atau jasa, ia yakin bahwa penerimaan dari jalur PPN bisa lebih banyak dari target yang kini ditetapkan Rp 11 trilyun. Lain perkiraan swasta, lain pula perhitungan pemerintah. Menurut seorang pejabat tinggi, kendati terjadi kenaikan yang mencolok, target penerimaan nonmigas dari sektor pajak yang dicanangkan RAPBN 1992/93 cukup realistis. Alasannya, selain potensi untuk memperluas wajib pajak (WP) masih sangat besar, Pemerintah juga akan menggenjot wajib pajak yang sudah di tangan. Maksudnya, sekarang masih banyak WP yang belum membayar sesuai dengan kewajibannya. Dari sektor inilah diharapkan pendapatan pemerintah akan bertambah. Salah satu cara ialah dengan menggalakkan keterlibatan akuntan publik melalui audit ketat terhadap pembukuan para WP. Selain itu, harapan untuk menambah pendapatan dari pajak juga muncul dari perusahaan-perusahaan besar yang sudah habis masa tax holidaynya. Seperti diketahui, Pemerintah menghapus fasilitas tax holiday (bebas pajak) pada 1983. Tapi, terbukti bahwa banyak perusahaan yang mendapat izin pendirian sesaat sebelum adanya penghapusan tersebut. Kuat dugaan, dari perusahaan-perusahaan yang habis masa "liburannya" inilah (di antaranya Unggul Indah Corporation dan Indocement), perolehan PPh akan terdongkrak cukup banyak. Jurus lain adalah peningkatan tarif pajak itu sendiri. Di sektor penjualan barang mewah, misalnya. Akhir tahun lalu Pemerintah menambah obyek pajak yang dilakukan misalnya, dengan mengelompokkan air putih dan setrika sebagai barang mewah yang layak terkena PPn BM. Di samping itu, Pemerintah juga telah menaikkan pajak penjualan barang mewah untuk kendaraan beroda empat menjadi 20% dan 35%. Dari kategori barang-barang mewah, mata aparat pajak juga akan dikonsentrasikan pada pemilik deposito berjangka. Sebelumnya, pemilik deposito di atas Rp 5 juta secara pukul rata dikenai pajak 15%, tetapi kini tidak lagi. Aturan main yang baru: pajak deposito akan dikaitkan dengan PPh. Para deposan yang setahun menuai bunga Rp 11 juta, contohnya, kini diharuskan membayar dua jenis PPh. Yang pertama adalah PPh 15% untuk pendapatan bunga yang Rp 10 juta dan 25% untuk bunga yang Rp 1 juta. Mereka yang menggantungkan hidupnya dari bunga deposito dengan pendapatan Rp 60 juta lain lagi perhitungannya. Yang Rp 10 juta dikenai 15%, Rp 40 juta dengan PPh 25%, dan Rp 10 juta terkena 35%. Total, dari bunga Rp 60 juta, wajib pajak harus membayar Rp 15 juta. Nah, dengan mengambil contoh penikmat bunga yang Rp 60 juta setahun saja, dengan peraturan baru -- yang konon sudah diteken Presiden -- Pemerintah akan memperoleh tambahan Rp 6 juta, atau sekitar 66%. PPh di bunga deposito ini, jelas, merupakan lahan yang cukup "basah". Sebagai gambaran, posisi deposito rupiah dan valuta asing di semua bank (termasuk bank asing), menurut laporan BI pada Juni 1991 telah mencapai sekitar Rp 53,6 trilyun. Ini jumlah yang akan menghasilkan bunga lumayan besar, yang kelak tentu akan disusul dengan perolehan PPh yang besar juga. Berbekal jurus-jurus yang sudah disiapkan itu, akankah target pajak -- yang oleh kebanyakan orang disebut ambisius itu -- akan tercapai? Kita tunggu saja. Yang pasti, menurut seorang pejabat tinggi, angka yang dipatok di RAPBN 1992/93 -- kendati naik cukup tinggi -- bukanlah angka yang dicomot dari langit. Semuanya sudah diperhitungkan. Sebagai salah satu bukti, tengok saja target pada APBN yang sedang berjalan. Dari PPh dan PPN, ketika itu Pemerintah mencanangkan pendapatan masing-masing Rp 8,02 trilyun dan Rp 8,22 triyun. Realisasinya, pada semester I tahun anggaran berjalan ini, target kedua jenis pajak ini telah tercapai di atas 40%. Bahkan, untuk PPh, dengan perolehan Rp 3,88 trilyun, sudah mencapai 48%. Kalau terget tercapai, tentu akan merupakan prestasi tersendiri dari aparat Ditjen Pajak. Maklum, pada tahun-tahun silam, biasanya angka realisasi semester I tak pernah melampaui 40%. Budi Kusumah dan Max Wangkar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini