Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

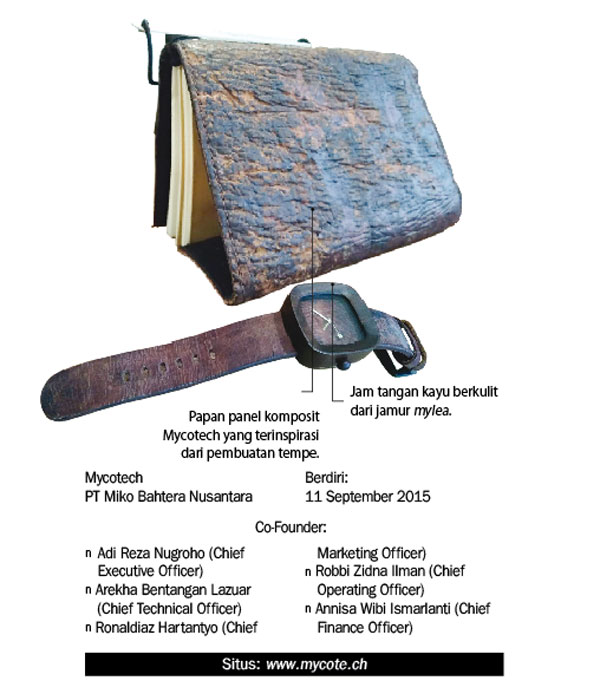

Jam yang melingkar di pergelangan tangan kiri Adi Reza Nugroho ini terbuat dari kayu. Bentuknya kotak berwarna cokelat gelap, dengan tali sewarna bak kulit jam tangan biasa. Siapa nyana, tali itu bukan dari kulit sapi, melainkan jaringan penyusun jamur atau mycelium. Sementara ini, Adi menyebut produk mirip kulit itu sebagai "mylea". "Singkatan dari mycelium leather," kata Adi, yang juga Chief Executive Officer PT Miko Bahtera Nusantara.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Perusahaan yang dipimpin Adi itu merupakan payung Mycotech, start-up yang mengaplikasikan teknologi hijau untuk mengembangkan material ramah lingkungan berbahan jamur. Adi, lulusan jurusan arsitektur Institut Teknologi Bandung, membangun perusahaan rintisannya bersama Arekha Bentangan Lazuar, Ronaldiaz Hartantyo, Robbi Zidna Ilman, dan Annisa Wibi Ismarlanti. Sebagian di antara mereka adalah alumnus Universitas Padjadjaran, Bandung.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Rintisannya berupa Growbox, kotak karton berukuran 15 sentimeter sama sisi yang berisi bibit jamur dan media tanamnya (baglog). Dari sebuah sisi yang bolong pada kotak itu akan tumbuh jamur. Mereka mengajak orang kota untuk menjadi petani modern. Caranya, lewat menanam jamur tiram secara mandiri. Tempatnya cukup di dalam kamar atau rumah. Selain sebagai bahan pangan, produk itu sekaligus hiasan yang unik dipandang mata.

Dari penyisihan keuntungan Growbox yang kini masih berjalan itu, kata Adi, mereka mengembangkan inovasi kedua, yaitu papan komposit. Pengembangan ini dilakukan berdasarkan masukan dari tim riset dan pengembangan mereka yang melihat potensi jamur ini masih banyak selain untuk makanan.

Metode papan komposit itu terinspirasi dari pembuatan tempe. Setiap bulir kedelai bisa merekat hingga padat berkat jamur Rhizopus oryzae. Papan kompositnya berbahan utama limbah pertanian, seperti ampas tebu, kelapa, kelapa sawit, jerami, dan kayu serbuk gergaji. "Secara teori, semua jenis limbah pertanian di Indonesia bisa dipakai selama mengandung selulosa sebab itu adalah makanan jamur," kata Adi.

Jamur yang dipakai untuk merekatkan limbah tanaman itu berjenis Basidiomycota. Bagian seperti akar jamur yang disebut mycelium itu akan memadatkan limbah dalam waktu 5-7 hari. Limbah dalam wadah sekaligus cetakan itu akan diolah jamur yang berfungsi sebagai pengganti lem dan resin. Pabrik pembuatan sekaligus laboratorium riset itu berada di Desa Pakuhaji, Bandung Barat. Adapun kantornya berlokasi di Jalan Dago. Chief Technical Officer Mycotech, Arekha Bentangan Lazuar, menjamin produknya bebas dari bahan kimia sintetis.

Kiprah perdana papan itu sebagai bahan bangunan bermula ketika bekerja sama dengan Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich, dua tahun lalu. Mereka membuat pilar bangunan berbentuk seperti pohon yang menyangga atap. Tiang itu dinamakan Mycotree. Beberapa klien dari luar negeri telah memesan sebagai edukasi produk. Tapi di Indonesia, peminatnya masih sepi dan harga papan komposit ini masih sulit bersaing dengan papan lapis yang sudah umum.

Segelintir peminat, seperti dari Jakarta dan Bali, menjajalnya sebagai papan panel eksterior dinding rumah. Karena bentuk dan ukurannya menyesuaikan permintaan konsumen, mereka tidak memproduksi papan komposit setiap hari. Fungsi lain papan ini biasanya sebagai meja dengan beragam bentuk. Motif abstrak pada papan muncul dari hasil aktivitas jamur.

Inovasi terbaru yang mereka garap kini tidak kalah unik. Mereka membuat kulit berbahan dasar jamur juga. Produk ini berasal dari proses pembuatan papan komposit. Kulit itu berasal dari zat alami jamur yang disebut kitin, yang menyebar di wadah tanpa tambahan zat lain. Sementara ini, warna kulitnya masih alami dari proses jamur, yaitu cokelat. Terang-gelapnya terpengaruh oleh masa panen atau pengambilan lapisan kulit yang berkisar 5-7 hari lebih.

Saat ini ketebalan kulitnya belum konsisten, berkisar 0,5-1 milimeter. Pada sampel lain pernah setebal 1,5 milimeter. Tim riset masih mengulik ketebalan kulit ini agar bisa konstan. Mereka harus menguji coba sendiri karena belum ada referensi. "Dugaan kami, bergantung dari jenis limbahnya dan jenis jamurnya juga. Komposisi ini harus diatur-atur antara karbon dan nitrogennya," kata Arekha.

Agar tidak monoton, kulit dari jamur yang mereka sebut mylea ini bisa diwarnai dengan bahan alami, seperti dengan kulit kayu atau akar, ekstraksi dari daun, atau kulit kayu secang. Tim riset mereka bisa menghasilkan seratusan warna dari limbah makanan di dapur. Proses pewarnaan ini seperti pada kulit sapi. "Kalau pada kulit berbahan jamur, warna bisa langsung menyerap sehingga tidak perlu zat adiktif lagi," kata Adi.

Ketahanan warnanya masih diteliti selama hampir setengah tahun. Beberapa tes yang pernah dilakukan antara lain kelunturan warna. Hasil angkanya 4-5 dari skala 0-5. Adapun pada kulit sintetis atau hewan, angkanya sekitar 3-4. Ihwal kekuatannya, kulit sintetis kalau ditarik akan robek pada kekuatan 2 megapascal. "Kulit asli 20 megapascal, kalau kulit jamur di angka 17 megapascal," ujar Adi.

Keunggulan lainnya, mylea tahan panas. Berdasarkan hasil uji di laboratorium kampus University of Queensland, Australia, ketahanannya bisa melampaui 600 derajat Celsius.

Walau begitu, Adi mengamini, mylea dinilai belum siap menjadi bahan baku pengganti kulit sapi. "Ini masih terhitung start-up tahap awal, masih struggle untuk mempromosikan ke masyarakat agar percaya," ujarnya.

ANWAR SISWADI (BANDUNG) | AGOENG WIJAYA

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo