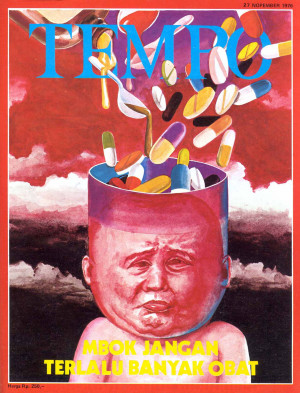

SUKAR dipercaya, tapi nyata: sudah ada 7000 lebih merek dagang

obat-obatan yang terdaftar di sini. Maka agak membingungkan

untuk memilihnya. Dan sekarang satu kebiasaan baru mulai

berjangkit di sebagian dokter kita. Mereka tidak lagi menuliskan

generic (nama dasar obat) tetapi sudah mencantumkan

merek-dagang.

Proses pemilihan ini dilakukan di bawah pengaruh kampanye

besar-besaran yang dilancarkan produsen. Mereka misalnya

menghadiahi para dokter dengan alat tulis-menulis, asbak atau

almanak di mana merekdagang mereka tercantum. Sampai pun

mensponsori pertemuan-pertemuan dokter. Dengan bendabenda itu

seorang dokter yang akan menuliskan resep tetracycline misalnya,

tak perlu lagi mengerutkan jidat untuk mengingat-ingat satu di

antara sekian banyak merek obat antibiotika. Sebab di depan

mereka sudah ada benda-benda pengingat, seperti

tabung-penyimpan-klip-kertas bertuliskan Dumocycline.

Seorang dokter yang baik tentunya tidak akan terpengaruh dengan

teknik-teknik promosi. Mereka memilih obat karena mereka tahu

betul mutunya. Hanya mereka yang suka mengkomersiilkan gelar

yang suka ambil untung dari persaingan keras antar produsen.

Pasar begitu sempit untuk jumlah merek dagang yang begitu

melimpah, tapi para ahli pemasaran tidak habis akal. Satu di

antara kepandaian berdagang itu terlukis dalam sebuah laporan

yang ditulis seorang detailman kepada induk perusahaannya di

Jakarta, belum lama ini: "Dalam kunjungan saya ke Padang,

Palembang dan Medan telah diketahui bahwa beberapa perusahaan

melakukan kompetisi kotor terhadap perusahaan farmasi lain,

dengan mengkontrak dokter-dokter tertentu dan memberikan mereka

sejumlah uang imbalan. Jumlahnya biasanya 10% dari harga-resep,

atau sekitar Rp 20.000 (tak disebut perhari atau perbulan- Red).

Akibatnya beberapa dokter terkenal di sana yang biasanya

menuliskan obat kita, sekarang tak melakukannya lagi dan

menggantinya dengan obat buatan perusahaan tersebut".

Persaingan dan dunia usaha memang satu. Detailman di atas kalah

karena tak sanggup mengeluarkan ongkos tambahan untuk memegang

dokter langganan-lamanya. Meskipun mutu obatnya lebih baik,

barangkali.

Dari persaingan perusahaan farmasi ini terlihat kemungkinan

bahwa pemenangnya akan menambahkan ongkos promosi tadi ke dalam

biaya produksi. Atau kalau bukan demikian mereka akan menurunkan

mutu. Dalam keadaan di mana ada-main antara pabrik, dokter serta

apotik, sukar untuk mengetahui apakah harga yang telah dinaikkan

ataukah mutu yang sengaja diturunkan. Sementara pengawasan mutu

menjadi pekerjaan yang hampir musykil karena begitu banyaknya

merek-dagang.

Itulah sebabnya ada pihak yang beranggapan sekarang ini sudah

tiba saatnya untuk meng-KB atau menciutkan jumlah obat-obatan.

Belum pernahnya Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan,

Departemen Kesehatan melaporkan tentang ditemukannya mutu obat

yang di bawah standar oleh laboratorium milik pemerintah,

memberikan alasan yang lebih kuat lagi bagi pikiran tadi. Salah

pasang etiket pada sebuah obat-suntik atau vitamin C yang hampa,

yang hanya berisi asam citrat yang disiarkan pers tempo hari,

adalah berdasarkan laporan pabrik sendiri. Atau oleh pabrik

lain, yang untuk kepentingan perusahaan telah melakukan

"kegiatan mata-mata" terhadap pabrik saingannya.

"Bagi kami para dokter timbul pertanyaan apakah kwalitas dari

obat-obat yang jumlahnya membingungkan ini bisa dipertahankan.

Quality control apakah dilaksanakan?", tanya Ketua Umum Ikatan

Dokter Indonesia yang baru, Utoyo Sukaton. "Apakah pabrik-pabrik

farmasi punya peralatan yang cukup, atau hanya nebeng? Saya cuma

mencemaskan hari-hari mendatang, sebab sampai saat ini kwalitas

mereka masih cukup baik", sambungnya pula.

Peralatan pabrik-pabrik obat itu mungkin ada yang tak perlu

dicemaskan dr Utoyo, sebab di antara mereka misalnya ada yang

sampai-sampai mampu menyumbang alat pengawas spectrophoto

meter kepada Departemen Kesehatan.Tapi dari 243 buah pabrik yang

bertebaran di sini -- terutama di Pulau Jawa -- ada juga yang

memang mengandalkan pengawasan mutu pada pihak luar, seperti

pada Bagian Farmakologi Universitas Indonesia, Jakarta.

Soal pengawasan mutu ini, menurut Direktur Jenderal Pengawasan

Obat dan Makanan, drs Sunarto Prawirosuyanto "diawasi sejak

pabrik akan didirikan. Persyaratan bangunan harus sesuai dengan

peraturan yang dikeluarkan dari sini. Dan untuk menjaga supaya

produsen benar-benar mau menjaga mutunya, mereka diharuskan

memiliki spectro photometer dan mesin untuk mentest tablet. Jika

mereka punya niat baik, dengan alat-alat itu obat-obatan yang

mereka buat bisa diperiksa secara benar", katanya. Pemerintah

sendiri, katanya, melakukan pengawasan melalui laboratorium yang

di pusat dan di tujuh kota besar (Jakarta, Bandung, Surabaya,

Semarang, Medan, Palembang, Ujungpandang) dengan dibantu oleh

laboratorium ukuran kecil di sepuluh daerah. Pemeriksaan

dilaksanakan dengan mengumpulkan contoh-contoh obat yang diambil

dari pasar atau dari pabrik.

Untuk pengawasan mutu obat-obatan yang berjumlah ribuan itu,

orang minta pengayoman dari pemerintah. Tetapi bagi mereka yang

yakin dengan teori "yang membuat barang buruk akan mati

sendiri", harapan khalayak itu dianggap terlalu memberatkan

tugas pemerintah. "Saya kira pengawasan yang paling penting

terletak pada produsen sendiri. Mereka haruslah mengawasi

produksinya mulai dari bahan baku, fasilitas penyimpanan sampai

pemasaran. Sedangkan pemeriksaan taraf berikut dikerjakan oleh

Departemen Kesehatan. Sebab saya yakin tak semua macam obat bisa

diperiksa. Sehingga pemeriksaan pada taraf ini cukup insidentil

dan atas dasar laporan-laporan pemakai", ulas dr Iwan

Darmansjah, Kepala Bagian Farmakologi Universitas Indonesia.

TUGAS pengawasan mutu yang menjadi pelik ini bermula dari

kebijaksanaan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan

(dulu bernama Direktorat Jenderal Farmasi) yang dalam tahun 1972

membuka pintu selebar-lebarnya bagi penanaman modal dalam negeri

maupun asing. Seperti yang dikatakan Sunarto Prawirosuyanto,

"sejak tahun 1974 Indonesia akan tertutup untuk impor

obat-obatan. Waktu itu para pengusaha masih bersikap menunggu

terhadap kebijaksanaan tersebut. Tapi mereka yang percaya kepada

saya menyambutnya dengan antusias. Dan dengan adanya pula

Instruksi Presiden untuk obat-obatan bagi daerah, orang tambah

ramai lagi". Sunarto berkisah.

Dan berbarengan dengan memuncaknya penanaman di bidang

obat-obatan itu pulalah, pada awal tahun 1975 direktorat yang

dipimpinnya mengambil kesempatan merapikan pencatatan

merek-dagang, sekaligus mengeduk tagihan Rp 10.000 untuk tiap

jenis obat produksi dalam negeri dan Rp 100.000 untuk obat

asing. "Ketika itu yang dilakukan baru dalam taraf registrasi

merek saja, sedangkan penilaian mutu dilaksanakan kemudian",

kata Dirjen.

Ketika itu terdaftarlah sekitar 7000 merek-dagang yang

menggunakan lebihkurang 1700 generic. Dengan jumlah sebanyak itu

Indonesia toh belum juga bisa menutup pintu terhadap impor

obat-obatan. Sebab sekitar 2 1/2% dari oliat yang beredar di

sini masih juga diimpor dari luar, terutama obat obatan yang

mahal dan khasiatnya terutama tertuju untuk penyakit yang

diderita sebagian kecil dari masyarakat. Seperti obat jantung

dan kanker.

Yang benar-benar tertutup waktu itu adalah pulau Jawa. Kata

Sunarto: "Sejak tahun 1975 Jawa tertutup untuk pabrik baru,

mereka yang masih mau tanam modal silakan ke luar Jawa. Tapi

kebijaksanaan ini tidak mendapat sambutan. Mungkin karena

komunikasi yang sulit. Sedang pasar di luar Jawa kecil sekali".

Dasar-dasar untuk menjaga mutu memang sudah dipancangkan oleh

Direktorat Jenderal POM. Seperti yang dikatakan Sunarto, itu

tampak dalam bentuk pengawasan yang dimulai dari rencana

bangunan pabrik dan persyaratan berupa mesin-mesin penguji.

Itulah makanya batasan jumlah merek-dagang unluk satu jenis

generic tidak dibatasi.

Antibiotika untuk penyakit-penyakit infeksi dalam masyarakat

seperti Indonesia tentu saja mendapat pasaran yang paling ramai.

Dan obat ini boleh dikatakan sebagai sumber penghasilan utama

para produsen. Hampir tiap pabrik yang berjumlah lebih dari 200

itu mengeluarkan obat ini dengan merek dagangnya masing-masing.

"Malahan ada sebuah pabrik obat yang membuat 2 merek untuk

tetracycline", kata seorang dokter Puskesmas di Jakarta.

Saingan yang banyak, dokter dan pasien yang terbatas menjadi

gelanggang para detailman untuk adu kepintaran membujuk,

meyakinkan atau menyogok. Di rumah-sakit rumah-sakit kota besar

simpang-siurlah anak-anak-muda tampan-berdasi dengan tas mereka

yang khas itu, berbaur dengan para pasien. Tak lupa

tempat-tempat praktek pribadi diketuk pula pintunya. "Mereka

terasa mengganggu. Itulah makanya saya hanya memberi waktu

mereka hari Senin-Kamis saja dan jam jam tertentu", keluh Utoyo

Sukaton.

Dokter sendiri bisa bingung menghadapi jumlah obat-obatan yang

sekarang. Apalagi seorang awam yang barangkali untuk obat

kepalanya terpaksa memilih di antara puluhan obat pusing.

"Apakah perlu begitu banyak merek", tanya Utoyo Sukaton,

spesialis penyakit kencing-manis. "Obat campuran Bl, B6 dan B12

ada enam atau tujuh merek. Padahal tiga saja saya kira sudah

cukup", jawabnya sendiri.

Sementara itu kata dr. Iwan Darmansyah: "Kompetisi yang bebas

menimbulkan kelemahan, berupa sikap pabrik yang hanya mau

membuat obat laris. Ini tentu mempersulit pengawasan". Usulnya:

"Sebaiknya obat seperti tetracycline dibuat oleh beberapa pabrik

saja dengan omset yang besar. Dengan demikian pabrik tidak

mengurusi soal-soal tetek-bengek lagi. Ekonomi negara untung dan

pengawasan menjadi lebih mudah", begitu tanggapan dr Iwan

Darmansyah dari UI.

Kalau pun penciutan jumlah sudah masanya, bagaimana cara

melaksanakannya? POM sendiri tidak akan mengeluarkan sesuatu

keputusan mengenai hal ini. "Saya menolak monopoli-monopolian",

kata Sunarto satu ketika, "biarlah mereka yang kalah dalam

persaingan mundur sendiri".

Dan pimpinan Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia, drs Edy Lembong

pendapatnya selaras benar dengan pikiran drs Sunarto. "Sulit

sekali untuk membatasi jumlah merek obat-obatan. Lagi pula tidak

perlu dan tidak baik. Apalagi kalau dilaksanakan dengan

peraturan pemerintah", kata Lembong. Menurut Lembong, pembatasan

obat obatan itu akan berlangsung dengan sendirinya.

Ada beberapa mekanisme yang bagi Lembong akan menyederhanakan

jumlah merek. Antara lain kesadaran masyarakat akan mutu obat,

tahu tentang bio-availability atau adanya khasiat yang

berbeda-beda dari jenis obat yang sama karena diolah dengan

keahlian dan kemampuan yang berbeda yang diserahkan kepada

masyarakat". Dia juga menyebutkan tentang persaingan pasar, daya

beli masyarakat yang semakin meningkat, mutu yang distandarkan

pemerintah dan kebijaksanaan pemerintah yang selalu membuka

kesempatan bagi masyarakat untuk memakai obat-obat baru.

Tentunya dari pihak pemerintah sendiri masyarakat mengharapkan

obat yang sama mempunyai efek terapetik yang sama --

bioequivalence.

Di kalangan dokter sendiri pendapat tentang perlunya

penyederhanaan jumlah merek ini memang agak keras, seperti yang

tercermin dalam pikiran Iwan Darmansyah, orang yang juga

mengepalai satu usaha monitoring efek-samping obat yang

dilaporkan dokter. "Sampai tahun 1975 jumlah merek sudah

melebihi 7000, padahal Swedia dan Jerman cuma 2000 merek",

katanya.

Menurut keterangannya untuk sebuah rumahsakit sebenarnya 150

sampai 200 generic sudah cukup. Sementara itu kepada masyarakat

perlu ditekankan bahwa obat tak perlu terlalu banyak. Saya kira

90% dari pasien yang datang kepada praktek seorang dokter hanya

membutuhkan 20 macam obat". Sedangkan pengalaman Utoyo Sukaton

menunjukkan "paling banyak 15 merek dagang".

Menyederhanakan jumlah merek-dagang obat-obatan sebenarnya bukan

hanya menjadi impian dokter di sini. Pihak badan kesehatan dunia

sendiri -- WHO dalam sebuah pernyataannya yang dikeluarkan

tanggal 21 Oktober yang baru lalu menganggap penciutan merek ini

sudah waktunya.

Sebab persaingan bebas di pasar belum tentu tidak akan

berpengaruh terhadap mutu obat-obatan. "Satu proses pemilihan

yang dinamis terhadap obat-obatan esensil jika dikombinasikan

(dengan sistim informasi yang intensif di tambah pendidikan

kesehatan masyarakat akan dapat memperbaiki mutu, manajemen dan

penggunaan obat untuk kesehatan", begitu hasil rapat para

konsultan WHO baru-baru ini di Jenewa.

Pertemuan itu diadakan untuk memilihkan obat-obatan terpenting

dalam rangka membantu negara-negara berkembang. Satu daftar yang

terdiri dari 150 zat-zat aktif obat telah dipersiapkan oleh para

peserta sebagai salah satu contoh obat-obatan yang diperlukan

masyarakat. Dan badan kesehatan dunia itu diminta untuk membantu

pemerintah-pemerintah yang jadi anggota, dalam memilihkan

obat-obat tersebut.

Sunarto sendiri, terhadap hal ini hanya mengatakan: "Sulit. Itu

sulit dilaksanakan. Bayangkan, pemerintah India saja beranggapan

untuk mengobati penyakit yang ada di sana sebenarnya cukup

diatasi dengan 116 obat, tapi nyatanya sekarang mereka punya

lebih besar dari kita. Mereka punya 15.000 macam. Janganlah

berorientasi kepada Swedia, sebab penduduk negara itu kurang

dari penduduk Kebayoran", jawabnya.

Jika Dirjen POM teguh dengan pendiriannya mengenai "kompetisi

bebas" dan penciutan itu akan datang melalui persaingan, untuk

melindungi konsumen agaknya dia sudah waktunya bertindak

terhadap obat-obatan yang diragukan efek pengobatannya. Seperti

kata dr Iwan Darmansyah banyak obat yang menunggangi kemauan

yang bukan-bukan dari masyarakat. "Ada obat yang katanya bisa

membuat orang lebih pintar . Dan orang memang banyak mencarinya.

Sementara pabrik mengatakan bahwa efek obat tersebut akan

memakan waktu lama. Obat semacam ini, yang diragukan efek

terapetiknya, harus segera dibuang. Malahan vitaminpun tidak

perlu terlalu banyak. Jika orang sudah makan cukup tak perlu

vitamin lagi. Jangan membuang-buang uang", katanya.

Kesehatan masyarakat yang lebih terjamin, inilah yang menjadi

latarbelakang pendirian para dokter yang menganggap jumlah merek

sekarang sudah terlalu banyak. Sikap pemerintah sendiri telah

digambarkan dalam pendapat-pendapat drs Sunarto: ingin melihat

pertumbuhan industri obat yang maju mengikuti pertumbuhan

produksi di lapangan lain.

Tapi dialog langsung dari kedua fihak ini belum pernah terjadi

secara terbuka. Badan-badan yang tampaknya bisa memainkan

peranan perantara, seperti Panitia Penilai Obat Jadi, kurang

efektif. Tetapi pendapat-pendapat yang terus berkembang

bagaimana pun akan membantu semua fihak dalam menentukan arah.

Siapa tahu dalam Kongres ke Vl Federasi Perkumpulan Ahli-Ahli

Farmasi Asia (FAPA) yang dimulai dari tanggal 22 Nopember ini,

selama lima hari, akan menelorkan jalan tengah buat Indonesia.

Sebab tema kongres ini sendiri memang dekat sekali dengan

persoalan yang sedang kita hadapi: Kesehatan Masyarakat Yang

Lebih Baik Melalui Obat-Obatan Bermutu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini