Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Enam mahasiswa Aceh dijerat dengan pasal ujaran kebencian.

Mahkamah Konstitusi sudah mencabut pasal ujaran kebencian sejak 2007.

Pengunaan pasal yang tidak relevan menimbulkan kesan kriminalisasi.

PENETAPAN tersangka terhadap enam mahasiswa di Aceh yang diduga menyebar ujaran kebencian menuai kritik. Sebab, Mahkamah Konstitusi telah mencabut pasal tentang hate speech itu. Penggunaan pasal tersebut kepada pengunjuk rasa mencerminkan cara berpikir aparat penegak hukum, yakni Polri, masih terjebak dalam pola pikir kolonial.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dosen hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mengatakan aparat penegak hukum terkesan memaksakan penggunaan pasal tersebut untuk menjerat mahasiswa pengunjuk rasa. Fenomena ini menunjukkan bahwa polisi kurang memahami prinsip demokrasi yang memberikan kebebasan kepada masyarakat menyampaikan pendapat, termasuk melalui demonstrasi. “Ini betul-betul sikap yang norak,” katanya, Rabu, 11 September 2024.

Fickar menyarankan mahasiswa yang dijadikan tersangka melawan dengan mengajukan praperadilan. Sebab, jika dibiarkan, pasal ujaran kebencian akan terus digunakan oleh aparat penegak hukum. “Ini kriminalisasi dan penyalahgunaan wewenang,” ucapnya.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat (SMuR) Lhokseumawe dan Banda Aceh menggelar unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada Kamis, 29 Agustus 2024. Aksi itu berakhir ricuh. Pengunjuk rasa terlibat bentrok dengan aparat keamanan.

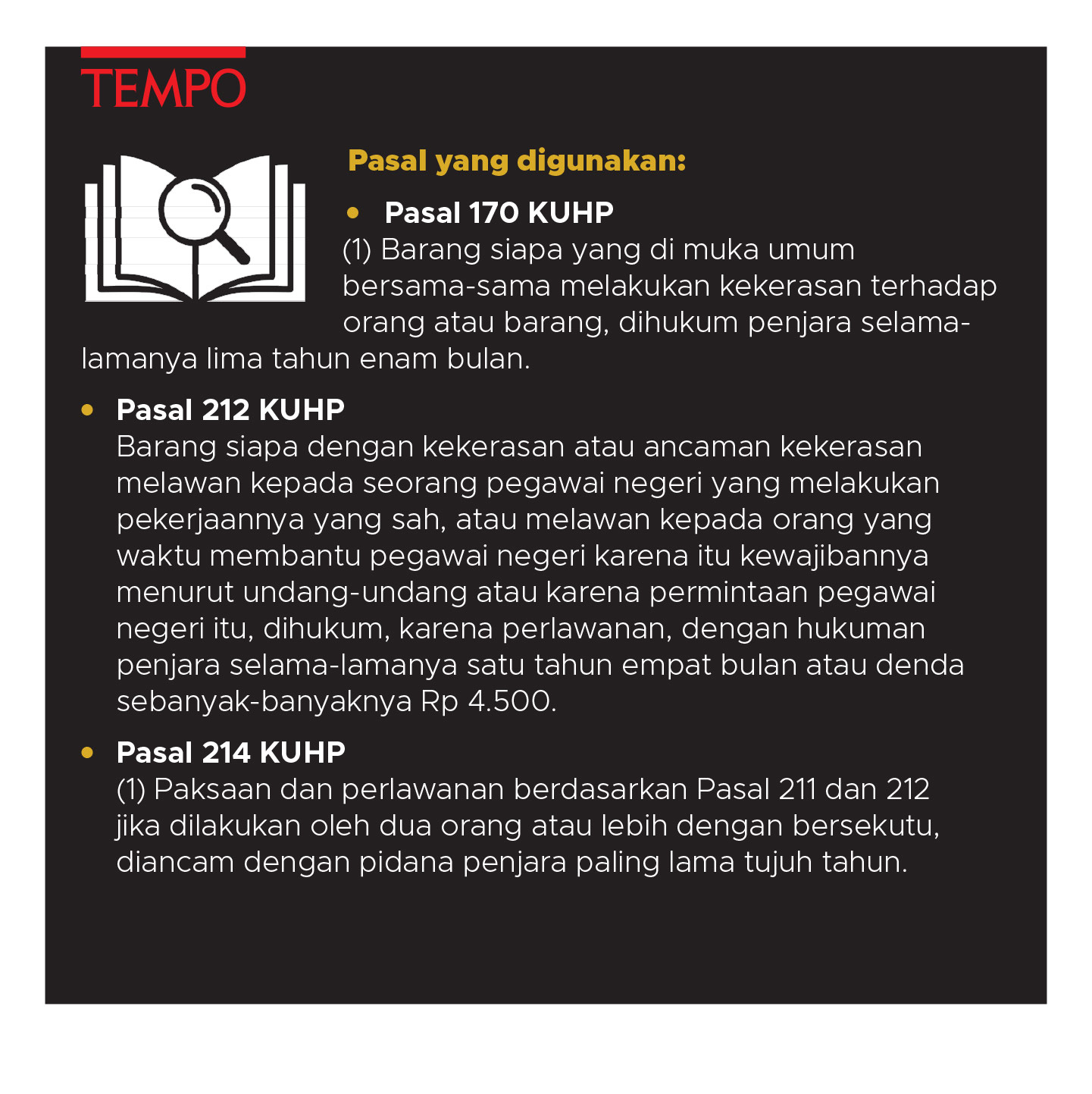

Enam belas mahasiswa ditangkap, enam di antaranya ditetapkan menjadi tersangka. Mereka dituding melanggar hukum karena membawa spanduk bertulisan "Polisi Pembunuh" dan "Polisi Biadab”. Atas dasar itu, polisi menjerat mereka menggunakan Pasal 156 dan 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang ujaran kebencian.

Polresta Banda Aceh memberikan keterangan pers soal penangkapan mahasiswa yang melakukan aksi di gedung DPRA di Banda Aceh, Jumat, 30 Agustus 2024. ANTARA/Rahmat Fajri

Dari enam tersangka itu, salah satunya adalah Iryanto Lubis alias Jumar, 24 tahun, mahasiswa Universitas Malikussaleh. Dalam aksi di depan gedung DPRA, kata Iryanto, mereka mengusung sejumlah isu, yaitu penolakan revisi UU Pilkada, kenaikan upah di Aceh, konflik agraria, serta penolakan revisi UU TNI dan Polri.

Iryanto tidak membantah adanya spanduk bertulisan "Polisi Pembunuh" dan "Polisi Biadab” yang dibawa peserta aksi. “Ini bentuk pengawalan kami terhadap institusi Polri. Banyak peristiwa kriminal yang melibatkan polisi," katanya ketika dihubungi lewat sambungan telepon.

Demonstrasi yang awalnya damai berubah ricuh setelah polisi mengambil langkah represif. Pengunjuk rasa yang ditangkap digiring ke teras DPRA. Mereka disuruh jongkok dan mendapat kekerasan fisik. "Ada yang ditendang di bagian perut," tuturnya. Bahkan beberapa di antaranya dipukul hingga kepala mereka membentur dinding. Begitu juga dengan Iryanto. Ia mendapat pukulan dan tamparan berkali-kali.

Setelah menginap semalam di kantor polisi, Iryanto dan rekan-rekan dipaksa menandatangani penolakan bantuan hukum. "Kami dipaksa tanda tangan penolakan kuasa hukum," katanya. Meski akhirnya dibebaskan, telepon seluler mereka disita.

Menurut Fickar, aksi yang digelar mahasiswa itu merupakan sebuah ekspresi untuk menyampaikan kritik. Kepolisian, sebagai bagian dari eksekutif negara, yang gajinya dibayar oleh rakyat melalui pajak, seharusnya siap menerima kritik. “Polisi adalah pelayan masyarakat, jadi wajib dikritik,” ujarnya. Ia menilai tindakan represif terhadap mahasiswa justru berdampak negatif bagi iklim demokrasi di Indonesia. “Ini menjadi sebuah ironi yang kontraproduktif.”

Kepala Operasional Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Muhammad Qodrat mengatakan penggunaan pasal ujaran kebencian untuk pengunjuk rasa itu terlalu dipaksakan dan tidak relevan. Sebab, Pasal 156 dan 157 KUHP berbicara mengenai ujaran kebencian terhadap segolongan rakyat Indonesia. "Polisi bukan suku, agama, ras, atau golongan sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang itu," ujarnya.

Atas dasar itu, kata Qodrat, LBH Banda Aceh, yang saat ini menjadi pendamping hukum para tersangka, berancang-ancang mengajukan gugatan praperadilan. "Kami yakin, jika kasus ini sampai ke pengadilan, mahasiswa akan diputuskan tak bersalah karena penggunaan pasal yang tidak tepat," ujarnya.

Qodrat menilai langkah hukum yang digunakan Kepolisian Resor Kota Banda Aceh cacat prosedur, baik dari segi penetapan tersangka, penahanan, maupun penyitaan barang bukti. Apalagi ketentuan pidana ujaran kebencian terhadap pemerintah juga sudah dihapus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 pada 2007.

LBH Banda Aceh telah melaporkan Kepala Polresta dan Kepala Satuan Reserse Kriminal Banda Aceh ke Divisi Profesi dan Pengamanan Polri atas dugaan penyalahgunaan wewenang. Laporan serupa disampaikan ke Inspektorat Pengawasan Umum, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Komisi Kepolisian Nasional. Namun, hingga saat ini, aduan itu belum mendapat tanggapan dari instansi-instansi tersebut.

Guru besar hukum pidana Universitas Islam Indonesia, Mudzakkir, menegaskan bahwa unjuk rasa adalah hak setiap warga negara yang dilindungi undang-undang. Berbagai ungkapan yang muncul dalam unjuk rasa semestinya diperlakukan sebagai kritik, bukan hinaan atau ujaran kebencian. “Tindakan mahasiswa itu dilakukan untuk menyampaikan pendapat. Esensi pokoknya adalah mengkritik kebijakan atau keputusan yang terjadi,” tuturnya.

Polisi, kata Mudzakkir, seharusnya lebih bijaksana dalam memahami karakter anak muda yang terkadang menggunakan bahasa keras untuk menyampaikan maksud mereka secara jelas. Sebab, bahasa mahasiswa terkadang keras karena tujuannya untuk menyampaikan pesan dengan terang.

Menurut Mudzakkir, penerapan pasal yang keliru kepada pengunjuk rasa justru menimbulkan kesan adanya kriminalisasi. “Kalau masih dipaksakan, ini bentuk penyalahgunaan wewenang."

Pada akhirnya, Mudzakkir menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan bijaksana. Polisi berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara keamanan dan kebebasan berekspresi. Tindakan keras yang berlebihan kepada demonstran hanya akan merusak tatanan demokrasi dan kebebasan yang dijamin oleh konstitusi.

Sejumlah mahasiswa Universitas Syiah Kuala membentangkan poster dan spanduk saat menggelar aksi di Bundaran Simpang Lima, Banda Aceh, Aceh, Senin, 26 Agustus 2024. Aksi oleh sekitar seribu mahasiswa di Bundaran Simpang Lima tersebut merupakan gerakan peringatan darurat Indonesia untuk menjaga muruah konstitusi hasil putusan Mahkamah Konstitusi dan menolak revisi UU Pilkada. ANTARA FOTO/Ampelsa/nym.

Komisioner Kompolnas Poengky Indarti mengatakan telah mengirim surat permintaan klarifikasi kepada Polda Aceh. “Kapolresta Banda Aceh menjelaskan bahwa penangkapan 16 demonstran itu karena pemasangan spanduk yang dapat memprovokasi kebencian kepada polisi," ujarnya. Kata-kata seperti "Polisi Pembunuh" dan "Polisi Biadab" dianggap sebagai bentuk ujaran kebencian karena menggeneralisasi semua anggota kepolisian. “Kritik kepada institusi penegak hukum adalah hak yang sah. Tapi kebebasan berpendapat tetap harus memperhatikan hak pihak lain.”

Tempo berupaya meminta tanggapan dari sejumlah pejabat Polri di Aceh dan Jakarta atas berbagai kritik yang muncul dalam kasus penetapan tersangka enam mahasiswa tersebut. Namun sejumlah pejabat di dua instansi itu sejauh ini belum merespons. Misalnya Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Aceh Komisaris Besar Joko Krisdiyanto. Ia sama sekali tidak menjawab panggilan telepon dan pesan pendek yang dikirim ke nomor teleponnya.

Begitu juga dengan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko. Sedangkan Kepada Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Inspektur Jenderal Abdul Karim hanya memberikan jawaban singkat. “Terima kasih infonya, saya cek,” katanya lewat pesan aplikasi WhatsApp.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo