Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

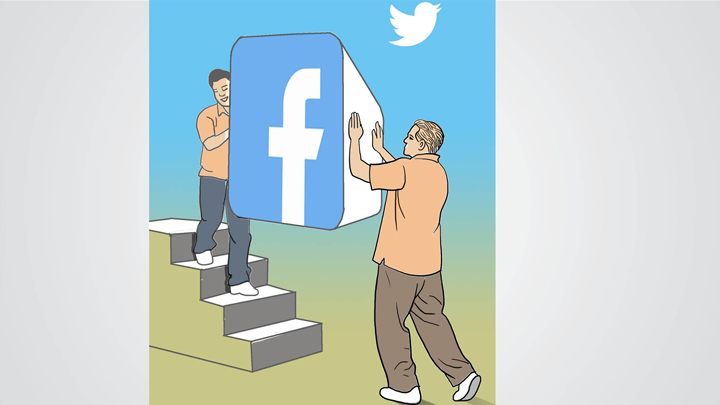

Media sosial memicu turunnya demokrasi.

Presiden tak lagi sowan ke kantor media, tapi mengundang pegiat medsos.

Politik tak bekerja dalam ranah kebenaran.

KITA memasuki era kemerosotan besar. Era ini ditandai pertama-tama oleh digantikannya peran pengalaman sosial oleh performa dan citra mediatik. Era ketika relasi antarmanusia, kedalaman pengetahuan, dan refleksi intelektual sudah tidak dianggap berguna lagi. Orang kini lebih memandang penting keterlibatan instan di dalam simpul-simpul algoritma.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo