Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

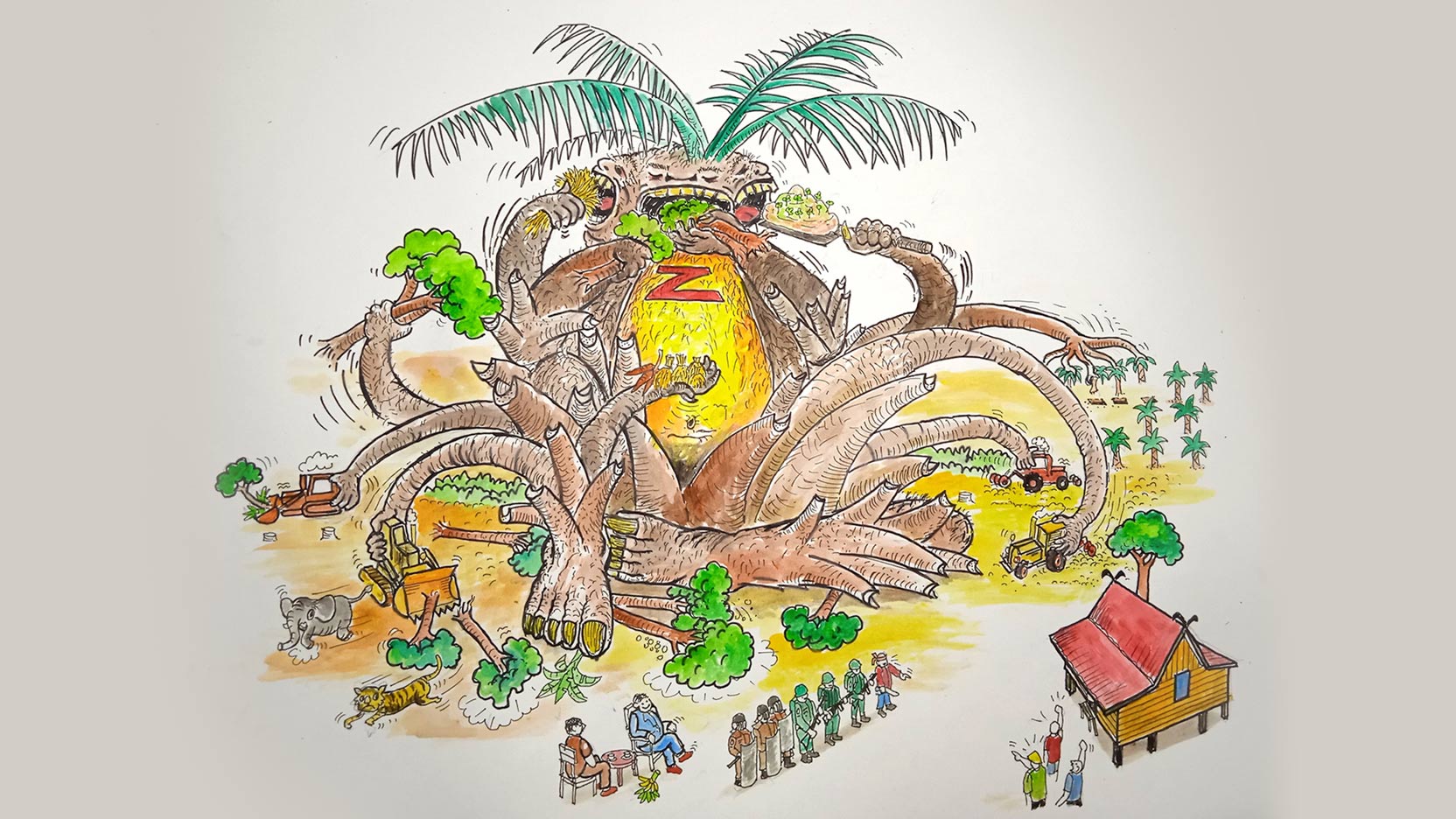

KAMI bertemu dengan Marlina di rumahnya di Sanggau, Kalimantan Barat—satu setengah jam penerbangan dari Jakarta dan lima jam perjalanan darat. Dia menjelaskan kesulitan hidup sejak perusahaan perkebunan sawit mengambil alih sebagian besar lahan desa. Emaknya dulu, seorang janda, memiliki sebidang kecil kebun karet yang disadap secara harian sebagai sumber penghasilan. Untuk kebutuhan makan sekeluarga, ia juga menanami kebun itu padi dan sayuran.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Artikel ini ditulis bersama Pujo Semedi, antropolog Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.