KITA bukan bangsa tempe, kata Bung Karno dulu. Kita memang bukan

bangsa yang lemah, tentunya-toh kita bergaul akrab dengan tempe.

Di Jakarta saja tiap hari dibutuhkan sekitar 250 ton jenis lauk

yang "lemah" ini. Tambah tahu (ta-hu), lauk yang bahkan lebih

lemah, 120 ton--yang toh hanya bisa dicukupi 52 ton saja oleh

produksi setempat. Sisanya didatangkan dari tempat lain: Bogor,

Bandung, Sumedang, misalnya. Dibagi secara pukul rata saja

dengan jumlah penduduk tiap hari orang Jakarta menelan 50 gram

tempe --atau tahu. Kira-kira sepotong tempe per kepala.

Kita memang bangsa tempe--dan tahu. Dan kebudayaan yang daif

ini, mungkin sudah bisa diduga, datang dari Jawa. Tempe memang

lebih khas Jawa -- Indonesia -- dibanding tahu yang dikatakan

berasal dari Cina, Korea, Jepang dan sebangsa- nya. Di Jakarta,

dari hampir 4.000 produsen tempe-tahu, sebagian besar tetap

orang Jawa--terutama, ternyata, orang Pekalongan. Yang bukan

Jawa, yakni Cina, Sunda, maupun Betawi, kebanyakan berjuang di

seksi tahu.

Berumur Sehari

Nah, itulah, para pejuang, yang tahu benar penciptaan makanan

berkepribadian yang prosesnya sebenarnya tidak selalu sedap itu.

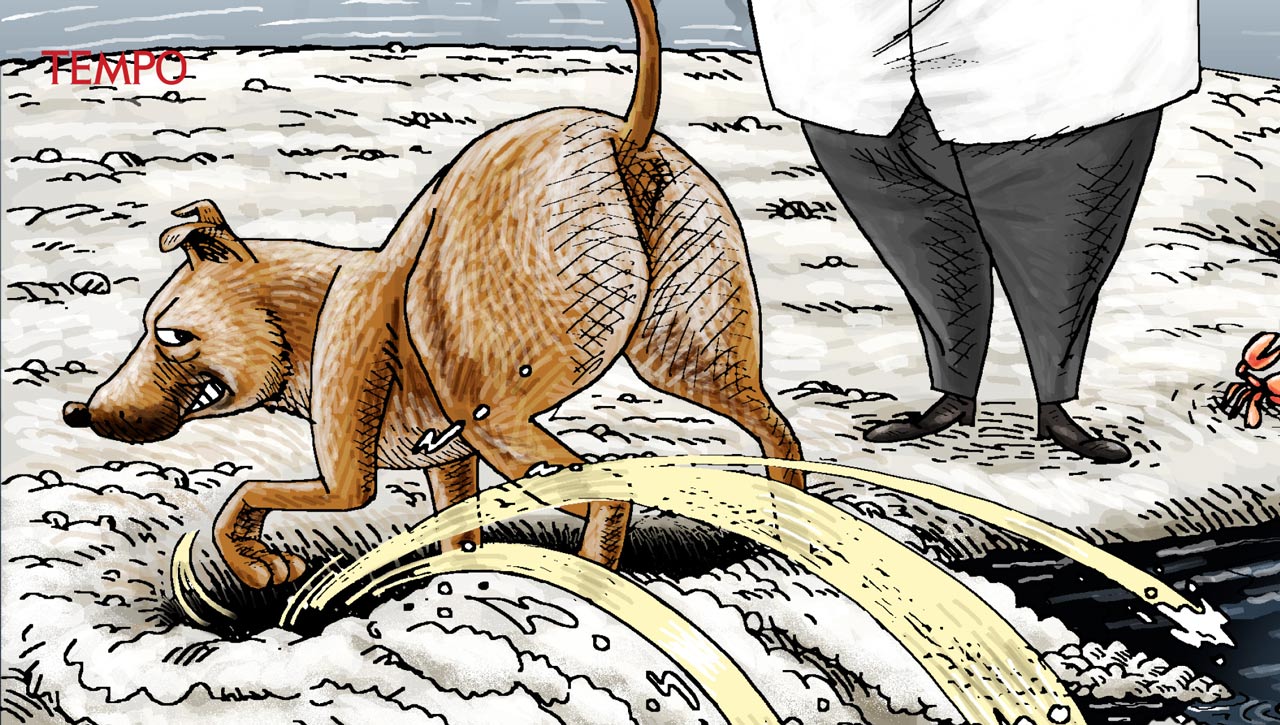

Sebab air buangan dari bekas kedelai saja, bahan utama

pembuatan tahu atau tempe, bisa menimbulkan problem dengan

penduduk sekitar karena baunya. Terutama bila terletak di

lingkungan orang kaya atau pejabat. Untung kebanyakan tidak.

Karena itulah, mereka yang "pabrik"nya berlokasi di pinggir kali

lebih beruntung: air buangan langsung hanyut bersama kotoran

lain. Lebih unik lagi: yang di pinggir kali mengambil airnya

dari kali itu pula, tentu saja. Ini bisa dilihat misalnya di

sela-sela puluhan tong berwarna hitam yang berderet sepanjang

Kanal Terusan Banjir di Jembatan Besi, Jakarta Utara.

Di situ beberapa laki-laki sibuk menimba air dari kanal ke

dalam tong-buat membilas kedelai yang telah direbus dan

melepaskan kulit arinya. Untuk keperluan terakhir itu seseorang

masuk ke dalam tong. Kedelai diinjak-injak. Diguyur air lagi.

Bila ada kotoran bangsa manusia terikut dalam ember, gampang.

Singkirkan dengan tangan. Sebab memang, sekitar 25 m dari tempat

tong-tong itu, ada jamban umum.

Tapi jangan kuatir Tjarmudi, si pemilik kedelai sebanyak 50

kg tersebut, akan membilas lagi dengan air bersih. Lima pikul

air leding, a Rp 100, cukuplah kiranya untuk memandikan 50 kg

kedelai. Dari situ, kedelai diberi zat pewarna. Warna kuning

pucat lantas beruhah menjadi kuning gadis--kuning indah. Satu

malam direndam lagi, baru keesokan harinya kedelai diberi laru

(biang ragi, agar keluar jamur) dan beberapa kilo onggok (ampas

singkong). Adonan ini kemudlan dibungkus dengan plastik dan

diinapkan semalam lagi. Proses pembuatan tempe--yang sudah tidak

menggunakan daun pisang ini -makan tempo 3 hari lamanya.

Terletak sporadis di beberapa tempat di Jakarta (Sunter,

Kayumanis, Kemayoran, Tebet, misalnya), mereka tidak selamanya

mengolah produksinya dengan air kali, sudah dibilang. Tapi

hampir selalu berkelompok -- lebih-lebih dengan sesama orang

seasal.

Sardani misalnya, berusia lebih setengah abad dan termasuk

tempewan senior--berpraktek sejak 1952--kini pemilik tempat

kerja plus pemondokan di tanah yang juga miliknya seluas 600 m2.

ebanyak 15 keluarga bekerja dan hidup di situ, sambil membayar

Rp 250 per hari untuk ruang 2,5 x 3 m. Serupa sebuah kamp.

"Jadi tukang tempe itu berat sekali," ujar Sardani. Karena

produksi harus berjalan terus, sedang "umur tempe itu cuma

sehari. Lagi pula saingan banyak." Di zaman kedelai mahal dan

susah seperti sekarang (Rp 327 per kilo), membuat tempe juga

masih perlu bahan campuran kulit singkong yang diiris

lembut, ampas kelapa, onggok, nasi atau bahkan nangka muda. Tapi

untunglah, "campuran seperti itu hanya dibuat di Jawa." Tempe

yang diproduksi di Jakarta sih paling banter dicampur onggok

saja--5% dari kedelai.

Rata-rata setiap hari seorang pembuat tempe menghabiskan

sekitar 20 kg kedelai. Sarwono, 31 tahun, yang memproduksi dan

memasarkan sendiri tempe buatannya di pasar Tanjungpriok,

mengaku berhasil mengantungi uang Rp 1.000/ hari--setelah

dipotong sewa kamar. Ayah 4 anak ini, yang sejak usia 6 tahun

diwajibkan ayahnya membantu membuat tempe, hingga kini radio

baterai pun tak punya. Padahal dia bekerja mulai jam 06.00

pagi--mengayuh sepeda ke pasar, membeli kedelai--dan langsung

merebus, merendam atau menyelesaikan pekerjaan kemarin dulu.

Semua kerepotan ini baru rampung jam 22.00.

Bagaimana kalau mengadakan "modernisasi"? Sarwono tidak

bersemangat. Menurut dia, lewat mesin giling penyusutan bisa

mencapai 5%. Sedang dengan cara biasa, paling susut 1%.

Tapi rupanya "modernisasi" dilakukan juga. Mardjuki (48

tahun), juga asal Pekalongan, dan datang di Jakarta 1975,

pertama kali menjadi buruh pabrik tahu milik Cina. Tahun

berikutnya ia membeli mesin penggilingan dengan engkol-alat

penggilingan kedelai dari batu yang biasa dipakai produsen tahu

Jakarta asli. Tenaga yang berjumlah 8 orang secara bergilir

kemudian menggiling mulai jam 03.00 sampai jam 22.0a. Dalam

jangka itu 150 kg kedelai bisa dilumatkan. Tahun berikutnya,

gilingan engkol diganti mesin dengan bahan bakar solar.

Tenaga--nah--dikurangi menjadi 6 orang. Tahun 1978 Mardjuki

membeli mesin yang lebih besar, yang.bisa menggiling kedelai 500

kg.

Tapi, anehnya, dia cuma menggiling 150 kg. Lho? "Lha

penjualannya susah," jawabnya. "Juga yang mengangkut kebetulan

ndak ada."

Pabrik Mardjuki di Cengkareng. Untuk pemasaran, ia

menggunakan armada.sepeda. Tapi jalanan yang ramai rupanya

membuat pengendara sepeda kapok. Misalnya suplai untuk Perumnas

Cengkareng saja, untuk sementara dihentikan. Maklum, sungguh tak

sedap melihat sepeda tahu disenggol Hardtop menaburkan muatannya

sepanjang jalan. Bayangkan: 7 blek tahu yang pribumi itu

terpenyet-penyet di aspal metropolitan yang mulia.

"Teman saya sekampung sudah 4 orang mati ketabrak mobil,"

kata Kasbullah yang juga asal pekalongan. Karena itu produsen

tahu di sekitar Kuningan atau Mampang Prapatan rupanya punya

akal: armada sepeda diputuskan bergerak malam hari, bayangkan.

Maka ada Kopti-Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia-yang di

Jakarta beranggota 2.234 orang. Berdiri Maret tahun lalu, ini

perkumpulan terutama ingin menekan harga kedelai agar tetap rendah.

Disamping itu, "kami bukan saja mencoba meningkatkan produksi,"

kata A.R. Noor, Ketua Pusat. Tapi tidak meningkatkan

Mutu atau setidak-tidaknya kebersihan, sistem pengepakan dan

pemasaran. Untuk itu koperasi ini melihat sebuah mesin kecil

bikinan jepang yang perbuahnya. Berharga sekitar Rp 15 juta,

ini mesin "hanya dilayani 5-6 orang," dan setiap jamnya

memproduksi 60 kg tahu.

Lembek

Lewat kalkulasi, Noor memperhitungkan dalam waktu 6 bulan

harga mesin sudah bisa tertutup. Dan untuk "modernisasi" itu

pula, empat orang dari mereka baru-baru ini berangkat ke

Jepang- bersama dua orang dari Ditjen Industri kecil dan

Ditjen Koperasi. Entah atas sponsor perusahaan mesin tahu atau

tidak, mereka belajar mekanisasi produksi tahu, menurut Noor pula.

Adakah pengangguran bakal lahir oleh upaya mekanisasi semacam

ini? Gubernur Tjokropranolo sendiri, ketika menerima delegasi

mereka 10 November kemarin, ada juga mempersoalkan masa depan

para tahuwan. "Saya melihat, di pabrik tahu tradisional hubungan

majikan dan buruhnya demikian akrab," Kata Gubernur. "Apakah

suasana begitu akan bisa dipertahankan, bila pabrik berdiri?

Dan apakah peningkatan produksi memang menaikan penghasilan

mereka?" Kopti akhirnya hanya diperbolehkan beroperasi dengan

mesin kecil.

Mekanisasi rupanya memang tidak (atau belum?) sepenuhnya

diterima para tahu tempewan. Bahkan Suahadi,(38 tahun), pengurus

Kopti Jakarta Utara, menuturkan pendapat orang-orang, bahwa

mesin itu malah bisa membawa rugi. Sebab alat modern pengupas

kedelai itu ternyata tak mampu memisahkan kulit ari, kacang

dan tunasnya-jadi masih diperlukan lagi tukang tampi. Karena

itu para produsen menganggap cara lama lebih praktis. Dan di

Kopti Jakarta Utara sendiri mesin pemecah kedelai ada

tergolek-tapi rupanyanbelum ada yang berminat.

Gubernur DKI sendiri berpendapat, tidk seharusnya"ilmu jepang

diterapkan serta-merta di sini. Perlu diselidiki dulu." "Tahu

Jepang itu" katanya, "lembek seperti ubur-ubur. Dan sulit

digoreng, tidak seperti tahu kita. Sedang Orang jakarta senang

tahu goreng".......

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini