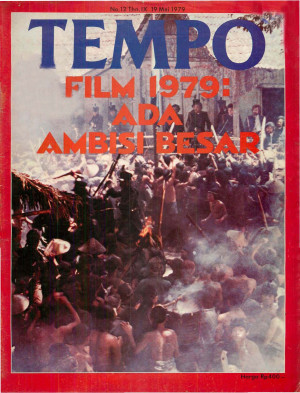

FILM November 1828 bisa dibuat terutama berkat kerja sama dua

orang, Nyohansiang dan Teguh Karya. Yang pertama memiliki modal

dan ingin membuat film "lain dari pada yang lain," sedang yang

satunya sutradara yang selalu tampil dengan film-film terkenal.

Karya terbaru Teguh Karya itu nampaknya harus dicatat sebagai

film Indonesia terlama dalam pembuatan dan termahal dalam

pembiayaan. Terhadap film yang dibuat dengan ambisi besar itu,

berikut ini petikan komentar Nyohansiang dan Teguh Karya yang

dipetik dari percakapan mereka dengan wartawan TEMPO, Salim

Said.

Nyohansiang

Saya mula-mula tertarik membuat November 1828 terutama sebagai

orang bisnis. Saya dari dulu ingin membuat film yang lain dari

yang lain. Bukan ranjang dan bukan sadis. Ini mungkin pengalaman

saya membuat film Chicha. Ini betul-betul pengalaman seorang

bisnis. Kalau di satu jalan semua orang jual kembang gula, kalau

saya mau buka toko di sana mestinya jangan jual kembang gula.

Jual roti atau makanan lainnya.

Ide cerita dari Teguh Karya. Dia lebih berat pada aspek seninya,

saya segi bisnis. Pembicaraan lama. Beberapa bulan. Akhirnya

akur. Saya mau karena yakin bisa untung. Pengalaman film Chicha

guru yang baik. Dari modal 80 juta rupiah, bisa kembali jadi 150

juta.

Tadi sudah saya katakan film ini temanya lain dari yang lain.

Tapi yang lebih penting lagi, menurut saya rakyat Indonesia

sekarang ini bimbang. Mau ke mana? Ekonomi maju, pembangunan

jalan. Tapi segi mental? Dalam film ini dicoba kemukakan unsur

patriotisme yang agak realis di tengah-tengah ramainya soal

ranjang dan kekerasan.

Dalam film ini unsur agama juga penting. Saya ini kadang-kadang

bingung. Dulu itu agama Islam selalu berada di depan, seperti di

Aceh, dalam melawan penjajah. Sebagai orang Jawa Tengah, saya

ini mengamati dan berkesimpulan Islam itu bisa membawakan

aspirasi orang-orang tertindas. Tapi sekarang ini kok agama ini

banyak kali hanya diomongkan, tidak diamalkan. Saya ingin

menggugah orang Islam lewat film ini.

Teguh Karya

Suatu kali saya menengok adik saya yang sekolah pendeta di

Malang. Anak itu tadinya penjudi besar. Hanya dengan pengorbanan

besarlah akhirnya yang menjadikan ia pendeta. Pengorbanan adik,

pengorbanan ibu. Ini sama saja dengan pengorbanan keluarga

Kromoludiro dalam November 1828. Saya tertarik membuat film

tentang pengorbanan.

Saya suka sejarah dan selalu berfikir kalau orang dulu bisa

bikin Borobudur, saya tidak percaya sekarang kita tidak bisa

bikin sesuatu yang besar. Kebetulan saya mendapat buku-buku

mengenai Diponegoro. Saya kagum, ternyata pasukan kita hebat.

Saya ingin kisahkan ini, tapi tidak tentang Diponegoro, karena

saya tidak punya ide epis tentang pahlawan ini.

Persamaan dengan lakon Monserrat? Saya tidak cuma dipengaruhi

Emmanuel Robles itu, tapi juga Gandhi, Rizal, kepahlawanan Cut

Nyak Din dll. Kalau secara fisik film saya dikatakan mirip

ceritera Monserrat, itu tidak terlalu penting. Fisik tidak

penting. Lagi pula mungkin hal itu dari bawah sadar saya. Tak

bisa saya elakkan.

Film ini memang diselesaikan sedikit tergesa-gesa. Mengejar FFI

Palembang. Tapi kelambanan yang kau katakan itu bukan tanpa

konsep. Kita tidak mau berkiblat pada nilai dramatik Barat.

Dramaturgi itu ada macam-macam. Ada dramaturgi wayang, randai,

ketoprak. Dramaturgi yang cocok bagi film Indonesia hingga kini

masih terus dicari.

Dalam film ini konflik Van Aken (El Manik) dan de Borst (Slamet

Rahardjo) itu cuma cerita sampingan. Dan sebenarnya cuma untuk

membangun nilai dramatis film ini. Film ini memang multi plot

(mengandung banyak alur cerita), tapi tujuan utama menceritakan

tentang keluarga yang mendapat malapetaka. Kalau konflik Van

Aken dan de Borst diterang-jelaskan, jadinya sebuah cerita baru

lahir. Itu tidak saya kehendaki.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini