TEGUH Karya berkata: "Kalau orang dulu bisa bikin Borobudur,

saya tidak percaya sekarang kita tidak bisa bikin sesuatu yang

besar." Sutradara ini necis, bermuka runcing, berkacamata tipis.

Ia terkenal sebagai orang yang menyukai benda-benda apik yang

kecil. Tapi kali ini rupanya ia pingin berbicara tentang

kebesaran. Dan "besar" memang satu ajektif yang bisa dipasang

untuk filmnya yang pekan lalu menang di Festival Film VII,

November 12.

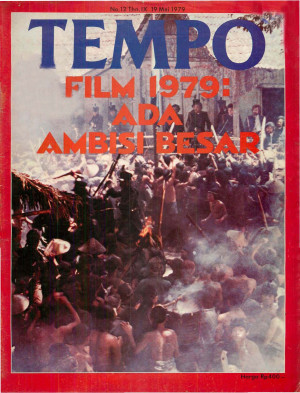

Setidaknya dalam ambisi dan dalam budget. Film ini digarap

selama hampir setengah tahun. Biaya yang dilahapnya Rp 240 juta.

Penelitian yang mendahuluinya mencapai pelbagai museum di tujuh

kota -- dua di antaranya di Negeri Belanda. Lokasinya dipilih di

sebuah desa di Yogyakarta, desa Sawahan, dan hampir seluruh

penduduk terlibat. Desa itu sendiri tiba-tiba tertolong dari

kemacetan ekonomi, meskipun cuma sementara. Tak heran bila di

mulut jalan yang membelahnya terpasang gagah gapura bambu

bertuliskan "Lokasi November 1828" berwarna merah atas dasar

putih.

Sementara itu, publisitas melancar dengan gesitnya. Jauh sebelum

film ini mencapai setengah, pelbagai koran sudah memuat aba-aba

bahwa satu episode Perang Diponegoro di Jawa Tengah 1825-1830

akan difilmkan. Gambar bintang Slamet Rahardjo memakai uniform

perwira Belanda -- yang cukup meyakinkan -- pun dipasang. Di

sampingnya Yenni Rahman (kali ini tumben tak merangsang) yang

tampil bagaikan gendhuk Jawa tulen. Tak lama kemudian

diberitakan juga bahwa Menteri P&K Daoed Joesoef dan Menteri

Dalam Negeri Malaysia Ghazali Syafei (keduanya tokoh yang suka

kesenian serius) berkunjung ke tempat lokasi.

Ditambah dengan reputasi Teguh Karya di belakangnya, semua itu

menyebabkan orang yakin: November 1828 tak akan mengulangi

kegagalan film Pahlawan Gua Selarong dulu, ketika Ratno Timur

didapuk sebagai Pangeran Diponegoro (seolah-olah pahlawan harus

berwajah ganteng).

Dan syukurlah, November 1828 memang film yang nilainya jauh

lebih di atas. Tapi meskipun hampir sama-sama panjang, film ini

tentunya tak usah dibandingkan dengan Perang dan Damai karya

sutradara Rusia Sergei Bordanchuk yang ingin membuat monumen

tiga jam dari novel Tolstoi yang sudah monumental itu. Kalau

sejauh itu harapan kita, bisa sangat kecewa nanti.

FILM Teguh ini berhasil memperlihatkan pada kita modal banyak

serta kerja penelitian yang lama dan mendalam. Detail film ini

tergarap dengan baik dan begitu teliti.

Sutradara film Indonesia yang lain hampir tak pernah menampilkan

apa yang dicapai Teguh: adat-istiadat zaman yang lampau di Jawa

Tengah, kostum serta properti, semuanya merupakan hidup

kembalinya sebuah dokumentasi yang meyakinkan akuratnya.

Memang ada "bahaya"nya keasyikan dengan benda-benda ini. Teguh

juga nyaris tak lepas dari "bahaya" itu: pada beberapa bagian ia

terasa menonjol-nonjolkan properti yang dihasilkannya, misalnya

alat timba kuno dan payung-payung.

Sebagai akibatnya alur besarnya jadi terhambat. Kisah jadi

terlalu berliku. Teguh Karya mengatakan bahwa filmnya punya

multi-plot atau mengandung banyak alur cerita. Tapi adakah

karena itu ketegangan pokok film ini tak mengalir dengan lancar?

Film ini terasa lebih panjang dari film-film umumnya -- tapi

bukan karena kebesaran masalah yang hendak digarapnya. Di sini

terasa bahwa Teguh, walau ia mampu di bidang lain, belum cukup

kuat untuk menulis skenario. Ia di situ perlu orang lain.

SEBAB faktor yang memikat dari karya Teguh kali ini sama sekali

bukan ceritanya. Tidak sebagaimana lakon Monserrat karya

Emannuel Robles yang termashur itu (yang pernah disadur grup

Teater Populer pimpinan Teguh dengan latar Perang Diponegoro

juga, dan kata orang merupakan jantung November 1828), film ini

tak didukung oleh kejutan atau permasalahan yang memukau. Juga

dialognya tak menampilkan kedalaman. Ia terutama menarik karena

berwarna "rakyat Jawa".

Itu tak berarti film ini hatus ditinggalkan setengah main. Anda

akan kehilangan misalnya adegan yang terbagus dalam film ini

ketika terjadi penembakan di dalam kamar tahanan terhadap tokoh

Kromoludiro (Maruli Sitompul). Tembakan terdengar, kemudian

muncul gambar-gambar di luar rumah yang semuanya terpaku tanpa

bunyi. Anak dioper turun dari kereta. Semua muka memandang ke

dalam rumah dengan penuh anda tanya. Senyap itu menggigit.

Cara ini menjadi konsep pula dalam dramatisasi adegan

selanjutnya. Tapi momentnya tak sebesar saat kemudian

Kromoludiro, sehingga terasa tak sampai. Teguh melakukan ini

barangkali untuk mengatasi kemiskinan variasi adegan, yang hanya

berputar dari ruangan ke ruangan -- paling banter ke halaman dan

sekejap ke luar desa, lalu balik ke halaman. Meskipun ini

cerita kepahlawanan dari sebuah perang besar, wilayh yang

dijangkaunya tidak berhektar-hektar. Di sana kita bergerak

dengan jarak pendek dan dekat -- dari CU ke CU, atau MCU ke MCU.

Kurang sekali long shot. Film jadinya terasa sumpek.

Barangkali memang sulit untuk mengambil gambar jarak jauh di

sebuah lokasi yang sesak oleh penonton di sebuah desa Jawa yang

padat, yang sudah bukan lagi cermin abad ke-19. Atau set yang

disiapkan memang terbatas di markas Kapten De Borst itu saja.

Entahlah. Dengan biaya yang sudah begitu siap besar tentunya

soal teknis itu bisa diatasi. Tapi mungkin sekali struktur

skenarionya sudah begitu rupa terbatas, tak didukung oleh

semangat yang lazim untuk membikin film epis. Karena itu salah

bila dikatakan November 1828 dibikin dengan ambisi spektakuler

Cecil B. de Mille. Film ini belum jauh dari

kepersegi-panjangan sebuah pentas.

TEGUH tampak menyadari hal itu. Ia berusaha memecahkannya dalam

bloking dan akting. Dan sebagaimana dalam filmnya yang lain,

semua pemain berhasil digarapnya. Yenni Rahman sebagai Laras,

puteri Kromoludiro, meskipun tak menunjukkan permainan gemilang,

toh jadi terasa mampu sebagai pemain baik di tangan Teguh --

jadi bukan hanya sebagai penghuni ranjang. Maruli Sitompul, yang

dapat penghargaan sebagai pemeran utama terbaik 11 pekan lalu

untuk perannya dalam film ini, kelihatan bakatnya yang besar.

Tapi sudah waktunya ia dapat porsi karakter yang lebih besar

lagi.

Slamet Rahardjo sebagai Kapten De Borst rasanya sudah bermain

dengan sebaik mungkin. Ia aktor di atas rata-rata dalam dunia

film kita, dan di sini nampak usahanya yang teliti untuk

menjiwai. Namun tokoh yang diwakili Slamet dari awal sudah

terasa sebagai tokoh yang kalah. Hingga ia yang seharusnya bisa

jadi sumber konflik film ini jadi datar saja.

Dalam lakon Montserrat peran seperti dia sungguh dominan. Ia

tokoh penjajah yang kejam, yang bisa membunuh orang tak bersalah

untuk memperoleh pengakuan tentang rahasia musuh. Lawannya

adalah rekannya yang berkhianat kepada korps untuk membela

rakyat yang tertindas. Konflik dalam Montserrat sungguh kuat.

Sayang dalam November 1828 konflik antara Kapten De Borst yang

ambisius dengan Letnan Van Aken (El Manik) yang berpihak kepada

rakyat tak menjadi sesuatu yang sentral. Mungkin sebab itu peran

Slamet kurang "tajam".

Tapi seperti kata Teguh, filmnya tak cuma mau menyoroti perkara

dua perwira Belanda-Indo itu. Ia ingin bicara soal kepahlawanan

lain, Kromoludiro.

Melalui Maruli, Teguh juga ingin menampilkan suasana puitis

lalam kepahlawanan tokoh ini. Pada suatu kali ia tampak terikat

di tiang di dalam rumah, setelah tertangkap pasukan kumpeni

Belanda. Anaknya, Laras, bersimpuh di depannya. Laras telah

ditekan Kapten De Borst supaya Kromoludiro membocorkan tempat

Sentot, panglima pasukan Diponegoro yang mashur itu. Adegan

dimulai dengan tokoh Kromoludiro menembang, kemudian ia

berkhotbah kepada anaknya tentang bagaimana menjadi manusia yang

baik. Suasana puitis ini kita hargai sebagai keberanian

bereksperimen.

Sayang, entah kenapa untuk adegan ini kita terasa kurang

persiapan untuk menerimanya -- mungkin karena tak cukup

dipersiapkan oleh jalan cerita dan suasana sebelumnya. Hingga

kehendak puitis itu tidak luluh ke dalam cerita. Juga tak

membantu menajamkan konflik. Meskipun adegan menembang itu

beberapa kali diulang pada beberapa tokoh, hanya pada tokoh

Bambang Sumpeno (Sardono W. Kusumo) sebagai penari -- tembang

itu bisa terasa "masuk".

Tapi di luar tembang-tembang itu film ini kuat dalam hal musik.

Ilustrasi musik yang dikerjakan Franky Raden (Ini karya pertama

mahasiswa Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta itu) merupakan

contoh penggarapan musik yang berani. Pada adegan-adegan

tertentu, gambar dibiarkannya bicara sendiri. Sedang pada bagian

ketegangan yang memuncak, Franky memasukkan bunyi-bunyi

sederhana dengan ritme yang monoton tapi jadi sangat kuat.

Ilustrasinya mampu menarik gamhar-gambar yang kadang terlalu

"apik" -- jadi lebih berdarah.

DARAH" itu agaknya perlu. Teguh memang tidak membuat sebuah film

perang, meskipun ada adegan perang di akhir cerita. Ia berbicara

tentang kemanusiaan. Namun kemanusiaan itu, yang segera jadi

masalah begitu film mulai, tidak terasa sedang gawat oleh

suasana perang pemberontakan yang melanda desa-desa Jawa selama

tiga tahun. Kita tak dipersiapkan untuk menyaksikan episode yang

brutal dalam sejarah. Bahkan perang sengit yang secara visual

ditunjukkannya di akhir film, lebih terasa molek, tidak

mengiris.

Tapi toh di akhir film ini ada bagian kecil yang menarik sekali.

Waktu itu Kopral Dirun (Mang Udel) dan kawannya -- bekas-bekas

serdadu Belanda yang kalah -- tidak diapa-apakan rakyat. Di

samping kaki Kaptennya yang tewas, mereka bercakap-cakap.

Seorang dari mereka berkata: "Kita ini memang tak berharga.

Hidup boleh, matipun boleh sama-sama tidak dihiraukan."

Selesai menonton film ini, kita tak akan bilang bahwa November

1828 bukanlah film yang dibuat boleh, tidak pun boleh. Ia layak

dihiraukan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini