Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Fauzi Sukri

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

penulis buku Pembaca Serakah (2018), sedang meneliti sejarah “membaca” di Jawa.

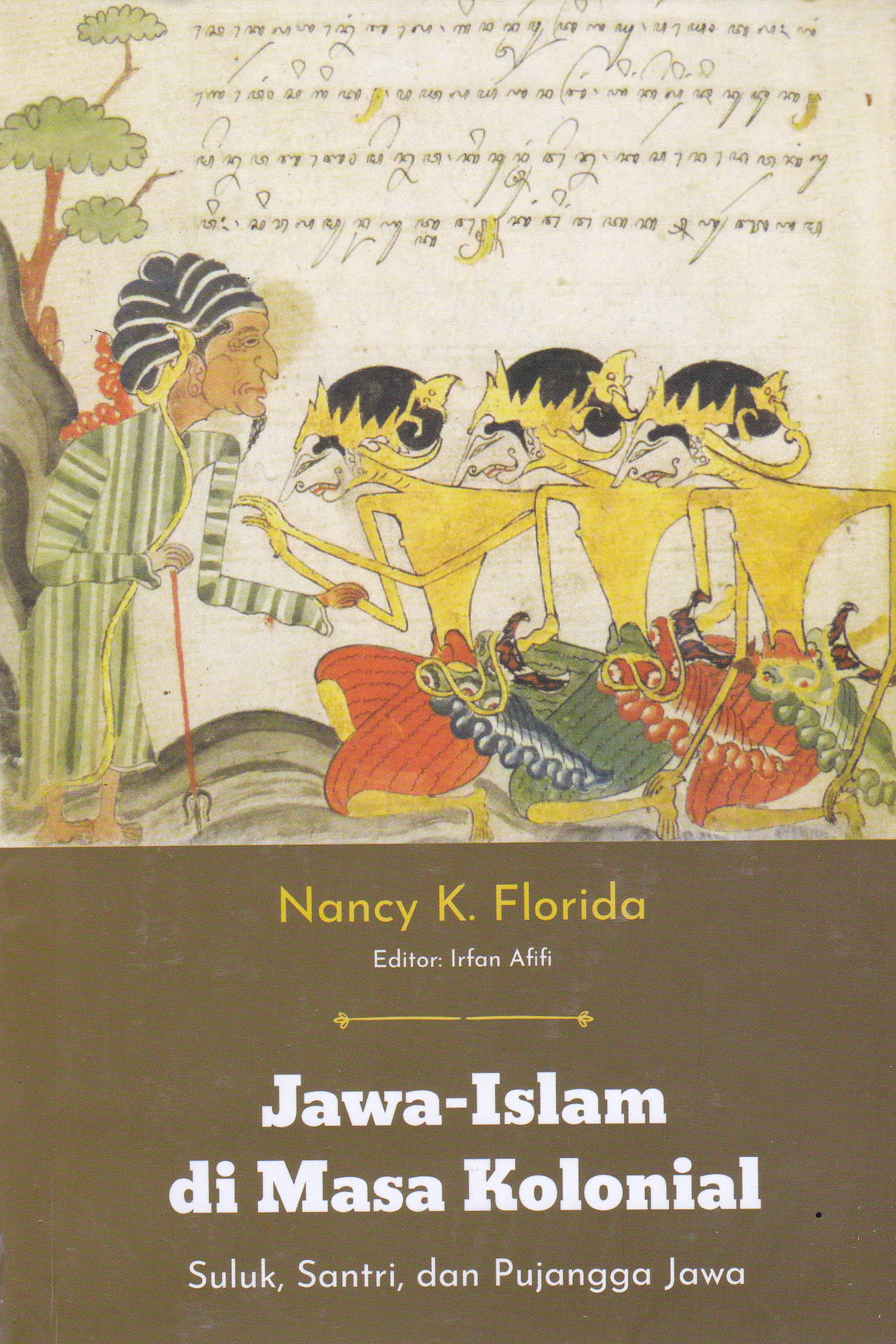

Empat generasi keluarga pujangga Yasadipura/Ranggawarsita, sebagaimana tesis utama buku Nancy K. Florida ini, adalah saksi besar bahwa Islam mewarnai-menjiwai keyakinan beragama orang Jawa. Hal itu termaktub dalam banyak karya sastra pujangga Keraton Surakarta.

Tesis profesor di Universitas Michigan, Amerika Serikat, itu menghantam narasi kesimpulan sarjana kolonial—Belanda, khususnya—seperti Theodore Pigeaud atau Cohen Stuart, yang mengatakan bahwa Jawa dan Islam bertentangan serta berseteru. Islam hanya “lapisan tipis” dari kebudayaan Jawa Hindu-Buddha.

Keraton Yogyakarta atau khususnya Surakarta—tempat empat generasi keluarga pujangga Ranggawarsita bekerja—adalah “keraton Hindu-Buddha, sebelum Belanda datang di Jawa”. Hal itu sebagaimana tertulis dalam The Religion of Java (1960) karya termasyhur Clifford Geertz, yang mencetuskan konsep utama (agama) “santri”, ”abangan”, dan ”priyayi”. Keraton Surakarta dicitrakan sebagai cagar kebudayaan adiluhung (Hindu-Buddha) yang tak terkait dengan Islam.

Bukan hanya Geertz yang terkecoh oleh informan priyayinya, yang sudah menginternalisasi kesimpulan sarjana kolonial. Tapi banyak sekali sarjana seperti itu setelah kemerdekaan, misalnya Syed Muhammad Naquib Al-Attas (1972), J.M.W. Bakker (1976), James L. Peacock (1978), dan Koentjaraningrat (1984).

Nancy juga merasa dibodohi saat menyiapkan diri dengan persiapan bacaan literatur filologi sarjana kolonial sebelum mengerjakan riset katalog ribuan naskah di perpustakaan Keraton Surakarta dan Museum Radya Pustaka. Riset Indonesianis kelahiran 29 Desember 1948 ini menghasilkan buku Javanese Literature of Keraton Surakarta Manuscripts (tiga jilid) dan Manuscripts of the Radya Pustaka Museum and Hardjonagaran Library.

Bahan-bahan ini kemudian menjadi dasar amunisi Nancy untuk membaca ulang serta membuat peta baru literatur (sastra) manuskrip Jawa. Dan, seperti dalam buku ini, dia mengangkat lagi peran penting keluarga Yasadipura I (9 September 1729-1803) sampai cicitnya yang termasyhur, Ronggawarsita III (1802-1873), sebagai pujangga Jawa penutup. Hampir selama 1,5 abad, empat generasi keluarga Yasadipura/Ranggawarsita banyak menghasilkan karya sastra Islam.

Yasadipura I, generasi pertama keluarga pujangga Ranggawarsita, diklaim filolog Belanda sebagai bapak renaisans sastra Jawa atas penulisan (ulang) Bharatayuda, Ramayana, dan Niti Sastra dari sastra Jawa kuno serta Bima Suci dari sastra Jawa pertengahan.

Dia juga penulis Ménak Amir Hamza, Serat Tajussalatin (gubahan dari tulisan bahasa Melayu Hikayat Mahkota Segala Raja-raja) yang wajib dibacakan kepada raja-raja Jawa.

Yasadipura I juga menulis tembang sufi Suluk Makmunuradi Salikin dan Suluk Dèwaruci, Serat Cabolèk. Dia juga menulis Babad Giyanti, buku sejarah yang mengisahkan pemisahan Keraton Yogyakarta dan Surakarta yang disaksikannya sendiri.

Selain Serat Ambiya, Serat Musa (Buku Musa), dan Suluk Burung, Yasadipura II/Ranggawarsita I (1756-1844), anak Yasadipura I, menulis sejarah Babad Pakepung (Sejarah Pengepungan), Tentu saja dialah salah satu penulis Serat Centhini (12 jilid) yang terkenal sebagai “ensiklopedia Jawa” itu.

Lalu Ranggawarsita II—anak Ranggawarsita I—diklaim Residen Surakarta sebagai “orang Jawa terpandai (terpelajar) pada masanya”. Ranggawarsita II adalah guru C.F. Winter, Sr. yang diakui secara luas sebagai bapak filologi Jawa. Tapi nasib Ranggawarsita II tragis. Pada 1828, saat diangkat jadi jadi Lurah Carik (Ketua Penulis) Kadipaten Keraton Surakarta, ia dijebak dan ditangkap di rumah murid Belandanya itu.

Dia dituduh bersekongkol membela Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa (1825-1830). Rumahnya digeledah dan seluruh kertas naskah di rumahnya disita Residen Surakarta beserta “peralatan perang” dan panji bertulisan Arab.

Adalah Ranggawarsita III (1802-1873) yang meneruskan jabatan ayahnya itu dan sering disebut sebagai “penutup para pujangga” Jawa. Selain sebagai pujangga Keraton Surakarta, Ranggawarsita III bekerja sebagai informan-filologi bagi C.F. Winter, Sr. dan Cohen Stuart. Ranggawarsita III adalah penulis yang sangat subur. Dia sudah menghasilkan 56 buku. Banyak karyanya yang masih masyhur sampai sekarang, seperti Serat Jayengbaya, Serat Kalathida, Wirid Hidayat Jati, Serat Sabdajati, dan Paramayoga.

Sejak Yasadipura I (abad ke-18) sampai Ranggawarsita III (abad ke-19), semuanya mengenyam pendidikan tinggi pesantren. Yasadipura II dan Ranggawarsita III muda menghabiskan masa pendidikan bahasa/sastra Jawa dan Arabnya di Pesantren Tegalsari, Jawa Timur. Pesantren, keislaman, dan kesusastraan yang mereka tulis sangat kental dan menyatu. Mereka adalah sarjana-ulama-pujangga yang jadi penyumbang utama bangun korpus kesusastraan sufi Jawa di sekitar Keraton Surakarta sejak abad ke-18 hingga pertengahan abad ke-19.

Nancy membuktikan bahwa karya klasik sastra Hindu-Jawa, yang didaulat sebagai masa renaisans sastra Jawa yang non-Islami oleh sarjana filolog kolonial, adalah tidak benar. Kata Nancy, “…dari sekitar 1.450 judul naskah yang tersimpan di perpustakaan keraton, hanya terdapat 17 gubahan klasik dari kekawin ke tembang Jawa Modern yang disebut-sebut menandai ‘renaisans’ yang terkemuka itu. Ini hanya mencakup 1 persen koleksi.” Sementara itu, terdapat hampir 500 judul ragam kesusastraan Islam, yakni lebih dari sepertiga dari seluruh koleksinya secara utuh.

Kesilapan sarjana kolonial didasarkan pada motif politik-pengetahuan: Islam dan (identitas) orang Jawa adalah “ancaman potensial” keberlangsungan dominasi penjajahan penguasa Eropa di Pulau Jawa. Maka, elite politik-budaya (Jawa) calon pemimpin harus dijauhkan dari Islam. Untuk itu, ilmu pengetahuan yang sangat bias politik kolonial, seperti institusi “Javanologi”, diproduksi, disebarkan, dan diindoktrinasi kepada generasi Jawa.

Jawa-Islam di Masa Kolonial

Penulis: Nancy K. Florida

Penerjemah: Irfan Afifi dan Nancy K. Florida

Penerbit: Buku Langgar

Cetakan I: Mei, 2020

Halaman: xvi+ 262

ISBN: 978-623-93977-0-8

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo