Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Hendro Wiyanto

Kurator dan Penulis Seni Rupa

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

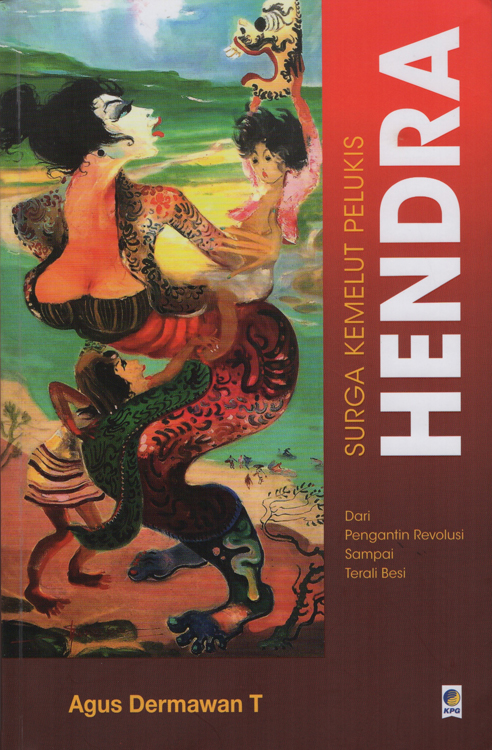

Penulis seni rupa produktif, Agus Dermawan T. menerbitkan lagi sebuah monografi, kali ini tentang seniman terkemuka Indonesia, Hendra Gunawan (1918-1983). Sejauh membaca buku-buku serupa oleh penulis yang sama, dapat dibilang inilah yang terbaik lahir dari tangannya. Pamer ungkapan yang sering terasa berlebihan tidak terlalu mencolok muncul di dalam buku.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kisah Hendra diawali de-ngan hubungan dekatnya dengan sang ibu, Raden Odah Tedjaningsih. Inilah subyek telaah psikoanalisis yang biasanya disinggung sepintas lalu saja di dalam wacana seni rupa kita, seperti halnya pada buku ini. Bukankah nyaris tak ada seniman (laki-laki) di Indonesia yang tidak melukis ibunya, dan relasi batin semacam itu tentunya bukan semata soal bentuk dan tema? Jika sosok ibu atau perempuan desa subur-bahenol memenuhi sekujur kanvas Hendra sampai akhir hayatnya, inilah barangkali kompleks hasrat yang mestinya tak cukup diwadahi sebagai tema yang terlalu umum "wanita dan keluarga". Pameran 100 tahun Hendra Gunawan, "The Prison of Hope" (Ciputra Artpreneur Museum, Jakarta, 4-16 Agustus 2018), lagi-lagi menunjukkan pengamatan yang hanya bersifat permukaan semacam itu.

Pada masa kecil sudah tampak bahwa Hendra peka de-ngan rasa kemanusiaan dan gejala alam. Ketika menjadi seniman, sensibilitas estetik ini berkembang kuat, misalnya dalam wujud empati pada rakyat dan penggunaan warna-warna primer mentah yang diumbar. Suatu ketika ia kelu-yuran ke sebuah kedung-sungai dan dengan telapak tangannya yang kecil ia menciduk beberapa ekor ikan cethul warna-warni. Ia pulang, menunjukkan temuannya kepada sang ibu, yang menjawabnya de-ngan sebuah pesan, "Tingali nu laleutik, maneh bakalan manggih nu galede." Artinya, "Perhatikan yang kecil-kecil, nanti kamu akan menemukan yang serba besar." (hlm. 5-6). Alangkah dekatnya pengalaman akan alam dengan rasa kemanusiaan dan religiositas di dalam praktik seni.

Kehidupan Hendra memang sekaya warna-warni ikan cethul. Ia keturunan ningrat, lalu lari dari rumah dan hidup satu atap dengan seorang kere. Laki-laki pengemis inilah yang selalu memberi makanan enak kepada Hendra, dari sisa-sisa hidangan di restoran. Ia pamit pergi dari rumah itu, tapi sejak saat itu bertekad akan selalu mengenang dunia para kere (hlm. 6-8). Ia membayar "utang" kepada kaum kere dengan menyiapkan pembukaan khusus dalam pameran tunggalnya untuk Sukarno, di Gedung Komite Nasional Indonesia (KNI), Yogyakarta (1946). Bung Karno hanya bisa menitikkan air mata ketika disambut para kere berseragam pada momen itu (hlm. 31).

Tapi nasionalisme dalam lukisan Hendra agaknya mesti dilihat lebih tajam dari sekadar peran kepahlawanan kaum laki-laki. Itulah retakan yang mesti diisi oleh para penulis atau mereka yang mengaku sebagai sejarawan seni rupa "standar" di Indonesia.

Zaman Kalabendu politik di Indonesia mengubah arah kehidupan Hendra. Keterlibatannya dengan lembaga dan seniman-seniman kiri-dia menjabat Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) di Bandung, anggota Konstituante untuk Fraksi PKI dan DPR Gotong Royong (1957)-menjebloskannya sebagai tahanan politik selama 13 tahun tanpa proses pengadilan. Yang dilukis di dalam penjara dengan inisial "KW" alias Kebon Waru (hlm. 82). "Produktivitas" Hendra di dalam penjara inilah yang kemudian menimbulkan masalah di sekitar keaslian karyanya. Sudah sejak pertengahan 1990-an, Astri Wright, sejarawan yang mengkaji karya Hendra, menengarai sejumlah lukisan yang bukan autentik karyanya. Setelah tertawan oleh politik, boleh dibilang Hendra justru dikhianati oleh para pemangku seni rupa sendiri.

Hubungan antara Hendra dan Lekra (Bab II dan Bab III) penting disimak dalam buku ini. Oleh penulis, hal itu dilukiskan sebagai relasi antara institusi yang aktif dan agen yang terkesan pasif. Lima tahun sejak pameran di Hotel Des Indes di Jakarta, Hendra sudah menjadi obyek pengamatan Lekra. Kalimat penulis, "Teori-teori humanisme dari ‘ideologi’ seni rupa Hendra dipolitisasi oleh orang-orang Lekra (…) Maka, Hendra pun, yang sesungguhnya hidup semata-mata untuk seni rupa, menjadi pelukis yang setengah berpolitik atau diseret untuk berpolitik di bawah kubah Lekra." Pertanyaannya, mengapa "hidup semata-mata untuk seni rupa" mesti dikesankan pasif terhadap "politik"? Bukankah semboyan Hendra mengenai "seni untuk rakyat" pun mesti dimaknai sebagai sebuah bentuk politik (seni)?

Mengapa pula Hendra dise-but "bukan orang penting dalam perjuangan Lekra", meski jelas ia adalah "tokoh dalam organisasi Lekra"? Bagian ini memerlukan tilikan yang lebih mendalam. Bukankah memang ada kebanggaan bagi "pelukis rakyat" pada masa itu ketika ia menjadi anggota Lekra? Affandi, misalnya, kolega dekat Hendra di Sanggar Pelukis Rakyat, konon pernah sangat marah ketika beberapa seniman muda melupakannya sebagai "bukan Lekra". Itulah beberapa pertanyaan yang masih terasa menggantung setelah membaca kisah seniman besar ini. Beberapa kesalahan kecil kita jumpai, misalnya penyebutan tahun berbeda, 1931 dan 1933 (hlm 3 dan hlm 6), serta nama lembaga Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang mestinya Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Kemelut dalam kehidupan Hendra Gunawan merupakan bagian dari ironi sejarah kita.

Surga Kemelut Pelukis Hendra: Dari Pengantin Revolusi sampai Terali Besi

Penulis:

Agus Dermawan T.

Penerbit:

KPG (Kepustakaan Populer Gramedia)

Cetakan:

2018

Tebal:

xiii, 290 halaman

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo