Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dua perempuan baya itu berpelukan. Lama dan senyap. Lalu, Carmel Budiarjo melepaskan tubuh Sri Ambar yang kurus ringkih itu dengan mata berlinang-linang. Carmel, yang dipenjarakan rezim Soeharto dengan tuduhan agen komunis, tiba kembali di Jakarta dua pekan lalu—setelah hampir tiga dasawarsa di luar negeri. Ini perjumpaan pertama mereka setelah masa yang panjang. Carmel bertemu Sri Ambar di Penjara Bukitduri, Jakarta Selatan, tatkala ia dibui selama tiga tahun (1968-1971). Di sana ia menyaksikan Sri Ambar disiksa, ditelanjangi, dilukai pantatnya. Ibu dan anak-anaknya diseret ke hadapannya, lalu disakiti. Namun, para penyiksa tak pernah berhasil membuat dia buka mulut tentang Sudisman, salah satu anggota Komite Sentral PKI.

Carmel Budiarjo menyebutnya sebagai perempuan legendaris. Dan ia menuliskan kisah Ambar dalam satu bab bukunya, Bertahan Hidup di Gulag Indonesia (1996)—sebuah rekaman tentang tahun-tahun kelabu di Bukitduri. Tak mengherankan, reuni di sebuah kedai makan di kawasan Matraman Raya, Jakarta Pusat, Rabu malam pekan lalu berlangsung dalam suasana manis getir. Satu per satu sekelompok ibu tua menyalami Carmel. Mereka kawan sepenanggungan di Penjara Bukitduri.

Malam itu, ibu-ibu yang sudah tua itu berkumpul untuk bertukar kabar dengan Carmel Budiarjo. Perempuan Inggris yang bersuamikan pria Indonesia, Suwondo Budiarjo—seorang pengurus Partai Komunis Indonesia—ini sejak 1971 "dipulangkan" ke Inggris oleh rezim Orde Baru, setelah ia mendekam di penjara selama tiga tahun.

Carmel ditangkap dan dipenjarakan dengan dua alasan: menjadi agen komunis dan agen Inggris yang ingin menjatuhkan Presiden Sukarno. Ibu dua anak yang pernah bekerja sebagai penerjemah sejumlah dokumen PKI itu menolak tuduhan itu dengan keras. "Saya bukan PKI," ujarnya kepada TEMPO. Toh, ia tetap "dijemput" pada suatu sore, September 1968, dari rumahnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, saat ia sedang memberi les bahasa Inggris. Kedua anaknya, Anto dan Tari—saat itu baru menjelang remaja—mengintip dari balik tembok rumah tatkala ibu mereka dibawa pergi dengan paksa.

Carmel berusaha menenangkan anak-anaknya. Tapi ia memang tak pernah kembali lagi. Selepas dari penjara, ia diminta segera meninggalkan Indonesia berikut seluruh keluarganya. Perempuan keturunan Yahudi ini sebetulnya sudah "terbiasa" dengan kekerasan politik. Kedua orang tuanya, keturunan Yahudi Polandia, melarikan diri ke Inggris tatkala Nazi membantai semua Yahudi di negeri itu.

Carmel lahir di Inggris, 75 tahun silam. Ia menikah dengan seorang pemuda Indonesia, Suwondo Budiarjo, dan memutuskan jadi warga negara Indonesia (WNI). Ia mengajukan permohonan menjadi WNI pada 1954. Tapi hingga ia masuk penjara, Carmel belum resmi memegang paspor Indonesia. Maka, tatkala ia dipenjara, keluarganya mengupayakan agar kewarganegaraan Inggrisnya dikembalikan. Usaha itu berhasil. Itu sebabnya, selama di penjara, ia tidak disiksa secara fisik. Tapi ia melihat dan mendengarkan semua penyiksaan dari dekat. "Itu teror tersendiri bagi saya," ujarnya.

Kembali ke London, ibu dua anak ini mendirikan organisasi Tapol, yang membantu masalah pembebasan tahanan politik (tapol) di Indonesia. Isu yang mereka tangani kemudian melebar ke masalah hak asasi manusia di Aceh, Timor Timur, Papua, dan Jawa. Pada 1995, wanita keturunan Yahudi Polandia ini menerima Livelihood Award untuk jasa-jasanya "membuat pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas perbuatannya dan mengangkat tinggi universalitas hak-hak asasi manusia".

Setahun kemudian, ia menerbitkan Gulag. Nama ini merujuk pada sebuah penjara di Uni Soviet yang menjadi tempat pembuangan lawan-lawan politik Partai Komunis. Sedangkan bukunya, menurut Carmel, menggambarkan Indonesia di bawah Soeharto. Buku ini, yang dipublikasikan pertama dalam edisi Inggris, Surviving Indonesia's Gulag, langsung mengundang reaksi. Nama Carmel Budiarjo langsung masuk dalam daftar cekal pemerintah Indonesia—bahkan hingga era Presiden Habibie.

Baru pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid ia bisa menginjak kembali Indonesia, tanah air suaminya. Kini, dalam usia tiga perempat abad, ia tetap bekerja untuk Tapol. Ia juga aktif bicara di Amnesti Internasional tentang berbagai kejahatan hak asasi manusia di Indonesia. Di London, ia tinggal sendirian di sebuah flat di pinggiran kota. Kedua anaknya, Tari dan Anto, yang tinggal di London dan Amerika, telah memberinya empat cucu.

Dua pekan lalu, Carmel tiba di Jakarta dan memulai "napak tilas" panjang selama empat pekan. Di sela-sela itu, ia menerima wartawan TEMPO Purwani Diyah Prabandari dan fotografer Rini P.W.I. untuk sebuah wawancara khusus. Perbincangan itu mengalirkan nostalgia. Namun, Carmel memerlukan jeda-jeda panjang untuk menyingkirkan kabut-kabut ingatan masa lalu. Berikut petikannya:

Mengapa Anda kembali ke Indonesia?

Saya ingin bertemu teman-teman, yang lama ataupun yang baru. Saya tidak menginjakkan kaki di Indonesia selama 25 tahun lebih—sesuatu yang tidak mungkin saya lakukan selama Soeharto berkuasa. Jadi, saya tidak mencoba. Ketika Habibie menjadi presiden, saya mulai menyurati pemerintah untuk mencari tahu apakah saya bisa lolos dari daftar cekal. Setelah Gus Dur menjadi presiden, saya memperoleh penjelasan itu. Saya melakukan berbagai upaya untuk keluar dari daftar hitam dan kembali ke Indonesia.

Lalu, apa yang Anda temukan di sini?

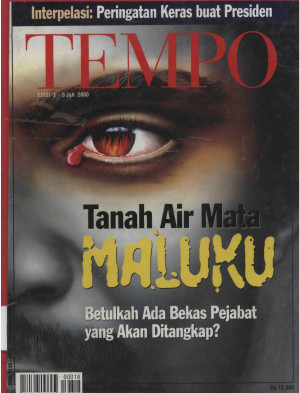

Di London, saya bisa mengikuti apa yang terjadi di Indonesia sehari-hari melalui internet ataupun media massa. Saya mengikuti perkembangan Maluku, Aceh, Papua, dan banyak persoalan lain dari jauh. Menurut saya, saat ini Maluku menjadi masalah paling sulit. Ia bisa membawa malapetaka bagi Indonesia jika tidak diselesaikan dengan baik.

Apa yang Anda maksudkan dengan malapetaka?

Pembunuhan dan konflik di satu-dua provinsi bisa membawa pengaruh terhadap perubahan situasi politik di Indonesia.

Lantas, perubahan situasi apa yang Anda lihat setelah dua tahun jatuhnya Soeharto?

Secara umum, jauh lebih baik. Akhir dari proses demokrasi atau gerakan demokrasi adalah masyarakat sipil yang berdaya. Saya optimistis pada prospek Indonesia jangka panjang. Dan saya berharap hidup cukup panjang untuk melihat perubahan itu. Mungkin saya masih bisa hidup 20 tahun lagi untuk menunggu perubahan itu.

Anda pernah menulis ingin hidup lama untuk menyaksikan kejatuhan Soeharto. Bagaimana rasanya setelah keinginan itu tercapai?

Soeharto adalah simbol sebuah rezim. Jadi, yang harus dilakukan adalah menyingkirkannya. Tapi sekarang saya tahu itu bukan jawaban. Pengikutnya masih mampu menciptakan berbagai masalah, meski Soeharto telah jatuh dua tahun lalu. Tetapi yang terpenting adalah menjauhnya Soeharto dari kekuasaan. Selama dia masih memimpin, tidak akan ada perubahan apa-apa.

Bagaimana perasaan Anda pribadi terhadap Soeharto?

Saya ingin melihatnya diadili dan dipenjarakan.

Mengapa? Karena Anda mendapat perlakuan jelek semasa rezimnya berkuasa?

Dia melakukan kejahatan kemanusiaan. Dia menyebabkan begitu banyak pembunuhan manusia sejak 1965. Dia menetapkan rezim otoritarian yang represif, yang bertanggung jawab atas banyak kejahatan, sejak awal—bukan sekadar membuat keluarga dan kroninya mencuri uang dan menguasai ekonomi.

Apakah Anda membenci Soeharto?

Satu-satunya yang saya benci adalah tentara. Tentu saja ada tentara yang baik. Di penjara, kami menemukan ada dari mereka yang baik, tidak kasar dan tidak suka teriak-teriak. Tapi militer sebagai institusi sangat jahat. Saya pikir, saya juga membenci Soeharto dan keluarganya. Mereka sangat rakus. Mereka tidak sensitif terhadap masalah orang lain dan menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri. Soeharto tidak layak diampuni.

Memangnya gampang mengadili Soeharto? Pemerintah saja belum bisa menetapkan bukti yang bisa menyeretnya secara telak.

Tetapi saya punya bukti (kejahatan kemanusiaan Soeharto). Itu sebabnya saya membawa contoh hasil autopsi. Juga ada ahli forensik yang ikut melakukan autopsi dan telah membeberkan bahwa siksaan dan pengebirian itu bohong semata.

Anda bicara soal apa?

Peristiwa Lubangbuaya, 1965. Soeharto menyebarluaskan kebohongan tentang pembunuhan para jenderal yang, katanya, disiksa dengan mengerikan dan juga dikebiri. Soeharto tahu bahwa itu tidak benar. Dia menyuruh tim dokter untuk melakukan autopsi jenazah semua korban di Lubangbuaya. Hasil autopsi menyatakan bahwa jenazah yang ditemukan tidak disiksa. Matanya tidak dicungkil. Tidak ada pengebirian. Dan Soeharto tahu hal ini.

Bagaimana Anda bisa begitu yakin?

Salah satu dokter termuda yang ikut mengautopsi mayat-mayat para jenderal tersebut memberi kesaksian. Dia mengatakan, para jenderal tidak disiksa dengan sadis. Dokter tersebut masih di Indonesia sekarang. Tetapi hasil autopsi tersebut tidak diumumkan, sehingga cerita tentang penyiksaan dan pengebirian menjadi isu yang amat besar. Dan ini digunakan oleh Soeharto untuk membuat orang saling membenci. Bagi saya, ini kejahatan yang sangat serius. Dan bukti ini sudah cukup untuk menyeretnya ke pengadilan dengan alasan kejahatan kemanusiaan.

Ada bukti autentik tentang data ini?

Ada dokumen hasil autopsi jenazah para jenderal, meski hanya untuk satu kasus. Dan itu sudah saya serahkan kepada Jaksa Agung Marzuki Darusman. Ia mengatakan kepada saya, Soeharto akan diadili sebelum akhir bulan ini (Juli).

Anda percaya?

Saya percaya dia ingin melakukannya. Tapi saya tidak percaya dia akan melakukannya (membawa Soeharto ke pengadilan).

Tentang kejahatan hak asasi manusia, apa bedanya antara di era Soeharto dan Sukarno?

Di bawah Sukarno ada tahanan politik. Mungkin ratusan. Tetapi di bawah Soeharto, jutaan orang ditahan tanpa pengadilan. Selain itu ada beberapa partai yang dilarang. Memang ada pelanggaran hak asasi serius di zaman Sukarno. Di bawah Soeharto, situasi ini kian tidak bisa ditolerir. Sangat buruk, kendati hanya ada satu partai yang benar-benar dilarang hingga sekarang: Partai Komunis Indonesia.

Dan Anda ditangkap karena dituduh menjadi agen PKI?

Saya bukan anggota PKI. Saya hanya menerjemahkan dokumen-dokumen mereka. Suami saya salah seorang pengurus PKI. Dia menangani bidang luar negeri. Saya ini sosialis. Ini preferensi saya sejak masih mahasiswa.

Jadi, Anda ditangkap dengan alasan apa? Menerjemahkan dokumen PKI atau karena punya suami yang PKI?

Penangkapan itu tidak ada hubungannya dengan suami saya. Ceritanya begini. Ada ratusan anggota yang ditangkap di Blitar di sekitar Agustus-September 1968. Mereka disiksa dalam interogasi, agar menyebut orang lain. Ada seseorang yang menyebut nama saya dan mengatakan saya anggota Komite Sentral PKI. Hal itu yang ditanyakan ketika saya pertama kali ditangkap.

Siapa yang menyebut nama Anda?

Mungkin saya tahu orangnya, mungkin teman saya. Tetapi bagi saya, itu tidak masalah. Jika dia tidak menyebut nama saya, siksaannya akan semakin berat. Saya memang anggota Himpunan Sarjana Indonesia (HSI). Tetapi HSI bukan organisasi revolusioner. Saya melakukan diskusi ekonomi di sana. Tapi, prinsip dari Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) adalah menegakkan Orde Baru dan mencoba menemukan bukti bahwa semua organisasi seperti PKI, Pemuda Rakyat, Gerwani, dan lain-lain terlibat. Kata yang sangat populer saat itu adalah "terlibat" dalam G30S-PKI.

Dan HSI dianggap terlibat?

Saya tidak tahu benar artinya terlibat. Tetapi itu bisa menjadi legitimasi prosekusi dan pembunuhan ke semua organisasi yang terlibat. Kata itu sangat mengerikan, dan menjadi justifikasi untuk memenjarakan begitu banyak orang. Sangat jelas bahwa mereka (rezim Soeharto) tidak benar-benar bermaksud mengadili orang-orang yang "terlibat'. Yang mereka perlukan hanya menyeleksi orang-orang yang akan diadili untuk melegitimasi versi mereka bahwa semua organisasi tersebut "terlibat".

Apa siksaan yang Anda terima di Penjara Bukitduri?

Saya tidak pernah disiksa secara fisik. Tetapi saya diteror dan diintimidasi, terutama saat mata saya ditutup ketika dibawa ke suatu tempat. Saya mendengar dan melihat orang-orang disiksa. Saya dikelilingi dengan teror, terutama selama dua minggu pertama penahanan saya.

Anda warga negara Inggris. Apa yang dilakukan pemerintah Inggris untuk melepaskan Anda dari penjara?

Tidak ada, karena mereka menganggap saya bukan warga negara Inggris. Tetapi setelah pengacara saya bisa meyakinkan pemerintah untuk memulihkan kewarganegaraan saya, sikap Kedutaan Besar Inggris di Jakarta berubah.

Apa yang Anda maksudkan dengan memulihkan kewarganegaraan?

Saya sudah memutuskan menjadi WNI pada 1954. Bahkan, saya sudah bekerja sebagai Staf Departemen Luar Negeri. Setelah saya ditahan, timbul masalah mengenai kewarganegaraan saya. Tentara yang menginterogasi tidak percaya ketika saya mengaku WNI. Pengacara saya kemudian bertanya ke Departemen Hukum di Indonesia tentang kliennya yang menikah dengan orang Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan, saya baru bisa menjadi WNI setelah 1958.

Jadi, Anda masuk tahanan masih sebagai warga negara Inggris?

Otomatis. Sebab, undang-undang Inggris tidak memperbolehkan warganya melepaskan kewarganegaraan sebelum mendapat kewarganegaraan baru. Maka, pengacara saya mengusahakan kembali kewarganegaraan Inggris. Dan berhasil.

Begitu lepas dari bui, pada 1971, apakah Anda langsung "dipulangkan" ke London?

Sebelum keluar, saya diminta menandatangani surat pernyataan terima kasih kepada pemerintah Indonesia, tidak akan mengadukan pemerintah Indonesia, dan tidak akan kembali ke negeri ini. Saya minta agar saya diperbolehkan menemui Mas Bud, suami saya, di Penjara Salemba sebelum meneken surat itu. Tapi mereka tidak mengizinkan. Akhirnya saya teken surat itu sembari berpikir, Mas Bud pasti menyuruh saya pergi.

Saya terbang ke London dari Kemayoran. Di London, keluarga dan anak-anak sudah menunggu di bandara. Waktu itu, Tari, anak tertua saya, sudah menikah tiga bulan sebelum saya bebas.

Sulitkah menata kembali hidup di London?

Agak sulit. Saya harus mulai mencari pekerjaan untuk hidup. Saya bekerja di sebuah organisasi wanita dua kali seminggu. Keluarga saya juga sangat membantu. Saya tinggal dengan kakak saya, dan mula-mula menumpang makan kepada mereka.

Apa saja yang Anda lakukan selain bekerja mencari penghidupan?

Saya banyak menceritakan apa yang terjadi di penjara, siapa saja yang saya tahu berada di penjara, bagaimana kondisinya, kapan mereka ditangkap, apakah ada vonis, dan sebagainya. Berdasar itu, mereka menyusun banyak studi kasus. Selama beberapa waktu, saya banyak membantu Amnesti Internasional. Lalu, pada 1973, bersama keluarga dan beberapa kawan, saya mendirikan Tapol, organisasi khusus tentang Indonesia.

Untuk apa mendirikan Tapol?

Memperjuangkan pembebasan para tahanan politik. Saat itu masalah hak asasi manusia yang terberat di Indonesia adalah masalah tahanan politik yang jumlahnya ratusan ribu dan tanpa ada proses pengadilan. Alasan lain adalah tidak adanya pemberitaan di media Inggris tentang apa yang terjadi di Indonesia. Biasanya sebuah pelanggaran hak asasi akan tersebar luas kalau ada pelarian politik. Tetapi para pelarian politik kebanyakan di negeri Belanda.

Dengan cara apa Anda membantu para tahanan politik?

Kami menyebarluaskan informasi dan mengeluarkan buletin secara rutin tentang para tapol. Kadang-kadang kami juga mengadakan tekanan ke pemerintah. Sebenarnya kami tidak berhasil banyak. Tapi kami juga tidak bisa mengukur apakah kami berhasil atau tidak. Kami tidak tahu berapa tapol yang dibebaskan di Indonesia.

Anda menerbitkan buletin Tapol. Siapa yang menyuplai informasi dari Indonesia untuk buletin ini?

Salah satu sumber kami adalah media massa Indonesia, misalnya untuk kasus Tanjungpriok (1984). Kami juga mendapat laporan independen dari media bawah tanah. Terkadang kami mendapat dokumen-dokumen yang langsung dikirim dari Indonesia. Pernah ada wartawan Belanda, Pieter Schumacher, yang mengunjungi Pulau Buru. Dia membawa banyak laporan dari sana. Kami tidak punya koresponden di Indonesia, tapi ada kawan-kawan yang sesekali berhubungan dengan kami.

Kesulitan apa yang Anda temukan dalam kegiatan ini?

Kami harus melakukan usaha-usaha di sebuah negeri yang orang-orangnya tidak tahu tentang Indonesia.

Apakah Anda sering bertemu dengan pelarian politik Indonesia di negara lain?

Ya. Kadang saya ke Belanda untuk bertemu dan bicara dengan mereka. Kadang mereka datang ke Inggris untuk bicara dengan kami. Dan akhirnya mereka membantu Tapol.

Apa respons masyarakat Indonesia di London tentang organisasi ini?

Saya tidak tahu. Saya sama sekali tidak berhubungan dengan Kedutaan Besar Indonesia di London, dan orang Indonesia di London tidak mau terlibat dengan Tapol.

Dari mana Anda memperoleh dana untuk menghidupi organisasi ini?

Lama-lama orang mulai banyak tahu mengenai Tapol. Pada 1977, ada orang yang menyumbang ke Tapol sebanyak US$ 15 ribu secara anonim.

Uang itu yang menjadi dana permulaan kami. Sesudah itu kita mulai mengajukan permintaan ke lembaga pemberi dana, termasuk gereja. Akhirnya kami bisa hidup sampai sekarang.

Semua yang Anda lakukan ini apakah didasari juga oleh semangat "membalas dendam" kepada rezim Soeharto?

Saya selalu merasa saya punya pengetahuan cukup mengenai Indonesia. Tentang ABRI, Kopkamtib, Timor Timur. Saya tahu banyak mengenai kejahatan Soeharto. Perasaan saya mengatakan, saya harus melakukan hal ini: berjuang untuk Indonesia. Saya tidak mau melakukan kegiatan lain. Dan semua ini saya lakukan bukan dengan alasan balas dendam.

Kembali ke soal kunjungan ke Indonesia. Apakah Anda mendapat kesulitan dari petugas imigrasi di bandara?

Petugas di imigrasi mencari-cari nama saya di komputer dan juga buku besar. Saya bilang tidak usah mencari karena saya sudah mendapat visa dari KBRI.

Omong-omong, sampai sekarang Anda lebih merasa sebagai orang mana? Indonesia, Inggris, atau Polandia?

Saya memang berasal dari keluarga Yahudi. Kami pelarian Yahudi dari Polandia sebelum tahun 1920. Sekarang, saya kembali menjadi orang Inggris. Tetapi memperhatikan keadaan di Indonesia menjadi semacam obsesi bagi saya. Sebab, saya merasa tidak adil dengan teman-teman di penjara dulu. Saya diperlakukan berbeda karena saya orang asing. Saya merasa ada utang moral yang harus saya bayar dengan cara terus-menerus berusaha membantu mereka.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo