Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

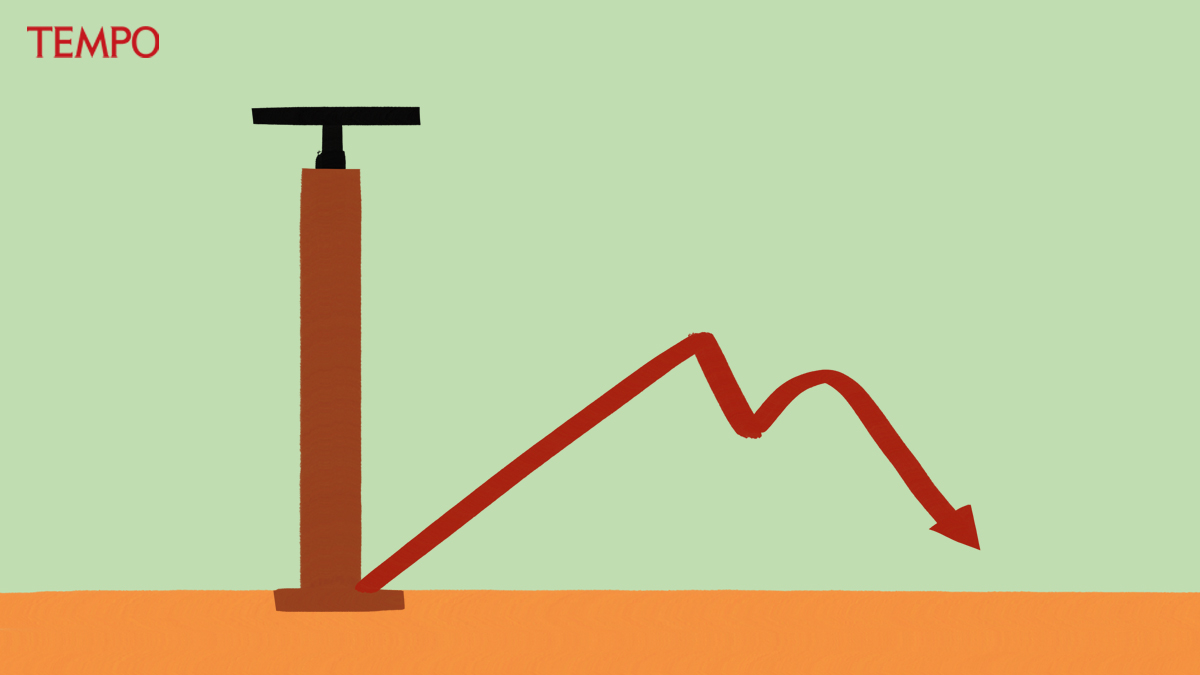

Label musik indie digempur penetrasi layanan streaming.

Alasan bertahan di jalur produk fisik.

Tak semua bisa mendulang cuan di platform digital.

BERPROFESI pengelola label musik indie atau independen, Uji “Hahan” Handoko bisa bekerja sekaligus melakoni hobinya mengoleksi piringan hitam. Puluhan rekaman fonograf tersimpan rapi di studio Hahan di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satunya Starlit Carousel, album perdana Leilani Hermiasih, musikus dan pianis yang dikenal dengan nama panggung Frau.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo