BERAPA banyak sesungguhnya Jakarta menyelimuti orang- orang

yang disebut 'tuna wisma/karya'? Susah dijabarkan dengan angka.

Mereka yang lebih gampang disebut 'gelandangan' itu

menggerayangi hampir seluruh tubuh ibukota dengan kebandelan

yang tak mungkin dilawan dengan gertak sambal saja. Dengan mata

yang nanar, tubuh yang lusuh, bagaikan gombal mereka bergulung

di bawah jembatan, di emper toko, kaki lima bahkan di

tempat-tempat yang lebih terang-terangan seperti taman-taman dan

sepanjang jalan raya -- dengan keranjang dan japitan untuk

memungut puntung.

Kota yang ramai ini bagai ibu yang terlalu ramah, dengan segala

jenis kesempatan hidup tak mungkin dijumpai di pedalaman.

Sementara orang boleh memaki bahwa segala keperluan hidup

sekarang ini luar biasa tingginya, toh di lepitan-lepitan yang

tidak sulit dijumpai tetap terbuka kehidupan yang sungguh murah.

Di sana orang boleh kenyang satu hari dengan seratus perak --

sambil membuka ketawa menyaksikan lalu lintas yang gemuruh,

kalau mau. Kemiskinan yang menggigit daerah-daerah di Jawa

terutama, tetap momok terbesar yang menyepak mereka ke Jakarta.

Dan di sini mereka hidup dengan "tata baru" hampir tanpa

tanggung jawab, tanpa basa-basi, dan maunya tanpa merugikan

orang lain. Tapi apa boleh buat. Ibukota yang mau disebut kota

metropolitan. Berkata: "Tak ada tempat buat kamu

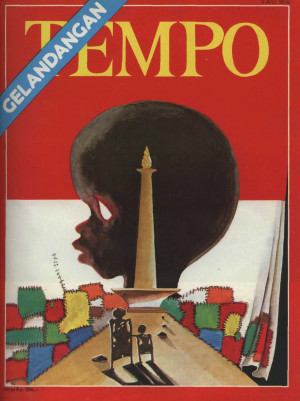

Untuk membebaskan Jakarta dari gelandangan, sampai keluar

Instruksi Presiden yang mengharuskan bebas gelandangan seluas

radius 3 km dari tugu Monas. Secara bertahap, sebagaimana

dilakukan terhadap belantara becak di jalan raya, demikian pula

dilepaskan gunting untuk mencukur kawasan ibukota sampai klimis.

Tahun lalu tak kurang dari 200 kali operasi dilancarkan. Wakil

Kepala Dinas Sosial DKI. Sofyan Yahya, mengaku ada kemerosotan

pesat dalam jumlah gelandangan. Ini hanya menunjukkan angka 4

sampai 5.000 orang, sementara tahun 1968 mencapai 20 sampai 25

ribu. Angka ini sulit dipercaya, karena dari DGI (Dewan

Gereja-gereja di Indonesia) yang melakukan pengumpulan

gelandangan tidak dengan cara cidukan tetapi berdialog langsung

disodorkan angka 100.000 (seratus ribu) untuk yang disebut kaum

gelandangan --tanpa rumah dan pekerjaan yang ada di Jakarta.

Tapi selisih ini normal, mengingat catatan formil punya

katagori-katagori tertentu. Belum lagi dipertanyakan siapa yang

sesungguhnya bisa disebut gelandangan. Apa ini lebih banyak

menampilkan soal kondisi hidup atau sepak terjang, atau

kedua-duanya, sehingga jelas hubungannya dengan yang dinamakan

tuna karya, tuna wisma, tuna susila, gembel maupun yang disebut

kere.

Agustinus Suharto, yang selama menjadi gelandangan bernama

Wibowo Santoso, berkata: "Gelandangan itu ada tiga, pak.

Gelandangan betulan, orang yang menyamar sebagai gelandangan,

yang siangnya compang-camping tapi malamnya "jentel?', dan

ketiga GTT atau Gelandangan Tingkat Tinggi yang memakai pakaian

bersih dan meminta-minta sumbangan ke rumah orang dengan surat

ini dan itu". Ia sendiri, yang mengaku berpengalaman sebagai

gelandangan tingkat rendah di Semarang selama 8 tahun, kini

sedang menunggu di Semper, Priok, untuk ditransmigrasikan ke

Kalimantan. Ia menyanggah dengan keras cap yang menghitamkan

gelandangan sebagai kaum yang sudah rusak mentalnya. Ia

mengingatkan perkumpulan yang pernah disebut 'Gembel Berjuang'

-- alamat Menteng Raya 31 -- pimpinan Erwin Kelana ( 1962- 1966)

yang menghadap Pemerintah untuk diberikan tanah tempat mereka

membangun hidup.

Sebaliknya seorang petugas di Panti Asuhan III Pondok Bambu

berkata dari balik kaca matanya: "Gelandangan memang tidak mau

dituduh sebagai gelandangan sekarang, karena mereka tahu itu

dilarang. Saya yang berkecimpung dengan mereka sejak belum punya

anak sampai ada 8 anak sekarang, melihat sendiri bahwa hidup

sebagai gelandangan sudah menjadi pekerjaan. Mereka kebanyakan

profesional". Ia melirik sejumlah gelandangan yang

dikonsentrasikan menanti pengembalian ke daerahnya, lalu berkata

seakan ia sudah jenuh menghadapi mereka: "Ada 3 aksioma di

kalangan mereka: nyolong, bohong dan seks bebas". Petugas ini

menyatakan ketiga penyakit itu sulit sekali disembuhkan. Apalagi

ada istilah BADAK di kalangan mereka yang berarti: 'Biar Aku

hidup Dalam Alam Kepuasan' -- untuk wanitanya. Serta

diartikan: 'Biar Aku Dosa Asal Kenyang' -- untuk lelaki. Iapun

berkata dengan sedih: "Yang tak habis saya fikir, mereka tidak

memikirkan hari depan".

Mungkin duduk soalnya sangat berbeda dari mata gelandangan

sendiri. Amrin tua, yang tidur di samping rel kereta daerah

Senen selama puluhan tahun, adalah seorang gelandangan

profesional. Dia masuk Jakarta sejak Belanda dikalahkan Jepang.

Hidupnya tak lebih menanjak dari seorang yang sibuk mencari

makan dalam satu hari. Tubuhnya sehat, rohaninya pun sehat --

karena selama gubuknya nempel di kompleks pelacuran Planet, ia

bersumpah-sumpah tak pernah menyewakan kamarnya untuk

"begituan". Sekarang, sambil tidur di alam terbuka bersama

isteri dan 3 anaknya, ia terima pekerjaan membersihkan selokan

yang menghasilkan Rp 2000 sebulan, ditambah bertanam bayam dan

sawi di sekitar daerah rel yang bisa memberikan Rp 4000 sebulan.

Pada saat Jakarta melakukan pendaftaran gelandangan untuk

memperoleh kartu kuning tanda hak memilih, ia begitu aktif

sehingga tampaknya lebih dari petugas. Sambil menyandang sarung

dan memakai topi, mukanya yang kasar tapi ramah berhasil menarik

teman-temannya mencatatkan diri sejumlah 952 selama 3 malam --

padahal sebelumnya petugas hanya memperkirakan gelandangan di

sekitar itu hanya 600. Diam-diam iapun sudah memiliki tanah di

Bekasi yang dicanangkannya untuk menampung hari tuanya --

padahal sekarang pun ia sudah tergolong tua.

Warga Jakarta yang bukan gelandangan, di samping mengulurkan

uang receh dari mobil, atau melemparkan sisa makanan, ada juga

yang berfikir agak jauh. Di antaranya mengumpulkan gelandangan

anak-anak, dan menampungnya dalam sebuah asrama untuk diberi

hari depan dengan kesempatan sekolah. Sejak 3-4 tahun yang lalu,

S.S. Lumi yang menyebut usaha sosialnya KDM (Kampus Diakonia

Modern) di Kali Baru, sudah pernah menampung sampai 160-an

anak-anak terlantar yang merangkaki jalan raya ataupun yang

sudah pintar untuk datang sendiri menyerahkan diri. Kini masih

ada 20 anak yang sedang dalam asuhannya (10 SMP, 8 SD dan 2 tak

sekolah) ditambah suami-isteri bekas pengumpul kertas yang

mangkal di belakang stasiun Senen. Tetapi usaha-usaha semacam

ini masih terlalu sedikit.

Sementara itu Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur sibuk pula

menjatuhkan hukuman berdasar pasal 504 dan 505 KUHP, sehingga

berjejallah kaum gelandangan di LPK Pondok Bambu untuk menjalani

hidup tak bebas rata-rata selama 2 bulan. Kemudian mereka

dikirim ke Panti Asuhan III, juga di Pondok Bambu, sampai mereka

dianggap pantas untuk dikembalikan ke asalnya, atau dipindah ke

Semper kalau mereka mau dan memenuhi syarat untuk

ditransmigrasikan. Mungkin karena usaha ini pun tidak begitu

mempan, Menteri Sosial HMS Mintareja sampai mengemukakan di

hadapan Komisi VIII/DPR-RI bahwa untuk para gelandangan

diperlukan perundang-undangan baru--karena pasal 504 dan 505

KUHP masih terlalu ringan.

Memakai gincu, kebaya merah muda, Sasih duduk dengan sendu di

samping Waskan, suaminya yang tanpa kaki kanan. "Pokoknya kalau

bisa, saya mau bawa pulang dia sekarang. Di rumah tidak ada yang

ngurus anak-anak", ujarnya. Puluhan pasang mata dari muka yang

pucat, kuyu, haus perhatian, malas dan sedikit rasa dengki, ikut

berbinar seperti mengucapkan hal yang sama. "Saya bukan

gelandangan. Saya datang untuk mencari anak saya dari isteri

pertama di daerah Senen", tambah Waskan. Ia mengaku bekas

pejuang Angkatan 45 yang bertempur di daerah Kuningan dalam

kesatuan Siliwangi. Dengan rasa sesal ia mengutarakan rasa

rindunya pada rumah di kampung Goa, Cirebon, di mana ia bekerja

sebagai tukang pateri, tambal ban dan reparasi lampu. Ia

memiliki sepetak kebun singkong dan tiga orang anak yang harus

difikirkan masa depannya. Lebih dari 2 bulan disekap -- yang

menyebabkan isterinya sekali menjenguk harus menyerahkan 2 kali

Rp 700 kepada kondektur bus Cirebon-Jakarta -- memang pantas

membuat dia rindu rumah. Ia mengaku dikeruk di daerah Senen

tatkala baru saja turun dari bus.

ADAPUN pemandangan berikut ini terlihat pada pukul sebelas pagi

di Panti Sosial III Pondok Bambu daerah Klender. Pada saat lebih

100 orang yang dianggap' gelandangan baru saja menyelesaikan

sarapan. Dengan lauk sayur tempe dan mengaku kurang makan, para

penghuni yang menunggu waktu untuk dikembalikan ke tempat

asalnya itu menampilkan wajah kotor ibukota yang sebenarnya.

Mereka pernah menggerayang bagai tikus-tikus kota yang diburu

oleh team penertiban. Wajah mereka lebih banyak menolak sikap

yang seakan-akan menghukum kemiskinan sebagai dosa. Beberapa di

antaranya memperlihatkan kesehatan yang bobrok dengan kudis di

seluruh tubuh. Tapi sementara itu mereka,dengan gaya priyayi,

masih menghembuskan asap rokok yang berasal dari kebaikan hati

orang-orang yang menengok. Benar di antaranya ada juga yang

tersekap karena kesialan ditabrak peraturan, padahal memang tak

ada niat untuk hidup sebagai gelandangan. Tetapi semuanya ini

memandang dengan air muka yang sama kepada setiap orang yang

datang, dengan satu harapan: pulang. Tapi ke mana?

Benar-benarkah mereka memiliki tempat di Republik ini, ke mana

mereka tidak hanya bisa pulang, tapi juga hidup wajar?

Kasan, suami Kanisah yang dahulunya nangkring sebagai pengumpul

kertas di daerah Senen, ngotot bilang punya rumah kontrakan di

Cengkareng. "Sumpah! Saya bayar 7.500 setahun. Saya mau pulang

ke sana. Di sini badan saya sakit kurang makan", ujarnya dengan

mata memelas, sambil menarik celana panjangnya -- yang ia

dapatkan dengan 15 hari tidak makan. Sementara teman hidupnya

yang bernama Kamisah masih meneruskan pengembaraannya di Senen

Raya sebagai pengumpul kertas. Kasan ini sudah beberapa kali

kena garuk, tetapi beberapa kali pula berhasil menyogok para

petugas. Selalu berjanji untuk pulang, tapi selalu saja tampak

kembali ke emperan toko di Senen Raya sebagai pengumpul kertas.

Ia punya radio, jam tangan, kadangkala memelihara anjing

kecil,dan tak jarang menampung gelandangan lain -- yang

kelihatannya belum lama mencium udara ibukota yang metropolitan

ini. Tak heran kalau Kasan merasa tak betah dikurung dalam

barak-barak ramai, terutama karena campur dengan orang lain --

sementara di daerah operasinya ia dikenal sebagai "orang berada"

di kalangan kaki lima. Kata pulang yang dimaksudkannya

barangkali kembali kepada dunia lepas yang menjadi kesukaannya,

karena di sana ia, bisa merasa sedikit seperti seorang

"priyayi". Bayangkan: harga diri.

Sri Sudinah, yang ngotot tak suka menyebut diri gelandangan,

bertekad pula untuk pulang ke Tegal. Padahal ia sudah 6 kali

keluar masuk Panti, bahkan oleh petugas sampai diantar sendiri

ke daerahnya. Nenek usia 68 tahun ini, jangan main-main, memang

bisa berbahasa Belanda. Dan ada kemungkinan lari dari rumahnya

karena tekanan jiwa. Ia mengaku punya 3 cucu yang sekolah di

negeri Belanda, rumahnya di Tegal sering dapat tamu dari luar

neger, sehingga ia tak betah tinggal di rumah, katanya.

Terakhir ia ditangkap di Pasar Tanah Abang waktu belanja.

Tatkala Jaksa dengan main-main mengancamkan hukuman 6 tahun agar

dia kapok. jawabnya: "Biarin. Sampai mati juga tak apa". Dan

waktu di Panti Asuhan ditakut-takuti akan ditahan seumur hidup,

ia berkata tenang: "Lari. Kan punya kaki". Tetapi tatkala

ditawarkan hendak masuk ke Panti Wreda di Cipayung, tempat

kumpul orang-orang jompo. ia cepat menolak: "Tuan, saya ngarep

betul kembali ke Tegal, saya sudah kapok, saya nggak bakal

gelandangan lagi, habis ada larangan besar. Betul tuan!" Tetapi

Mokhtar, salah seorang petugas di Panti itu, cepat-cepat

bilang: "Lihat saja nanti. Kalau diantar pulang, kita belum

kembali dia sudah duluan di sini". Menurut Mokhtar, kebiasaan

pegang uang menyebabkan semua isi Panti ingin sekali segera

"pulang" -- kata mana lebih baik diartikan kembali

menggelandang.

Juga Pulung bin Uding. Ini pemuda yang cacad kaki kirinya karena

dipatuk ular tanah, berniat pulang ke Rangkasbitung. "Saya tak

akan ke Jakarta lagi. Saya kapok". Ia memakai kopiah, bahasa

Indonesianya tidak lancar, mukanya jernih, maklum terkenal

paling rajin menunaikan shalat sehingga para petugas sendiri

jadi malu. Dua bulan menjalani hukuman di LPK dan baru 13 hari

di Panti Sosial, ia mengaku gentayangan ke Jakarta untuk mencari

saudaranya.Tertangkap sebagai pengemis selagi makan di warung --

bahkan belum sempat bayar. Baru seminggu di Jakarta ia sudah

berhasil mengumpulkan Rp 18 ribu -- bahkan beberapa saat sebelum

tertangkap ia masih menerima pemberian sebanyak Rp 2000. "Uang

saya semuanya diambil oleh petugas LPK", katanya mengadu, dengan

tak berdaya. Jumlah pemberian ini, yang mungkin disebabkan oleh

belas orang melihat cacad raganya serta juga kepintarannya untuk

memilih lokasi di Mesjid Istiqlal pada hari Jum'at, menimbulkan

kesangsian: benarkah sesudah dibebaskan kembali ia tidak tergoda

meneruskan debutnya di Jakarta sebagai pengemis yang kaya.

"Kebiasaan kita untuk menderma langsung sebenarnya kurang kena",

ujar Rochiyat dari Panti Sosial II Pondok Bambu. Itu tentunya

bisa dinasihatkan juga kepada gelandangan sejenis Pulung bin

Uding itu.

Dari Pondok Bambu, yang tak berniat pulang di antaranya adalah

pemuda Syarif dari Ciamis, berusia 5 tahun. Meski wajahnya

kelihatan "blo'on, ia bisa baca tulis dan rapi juga tutur baha-

sanya -- walaupun memang kelihatan sangat minder. Janda Jamilah.

sesama gelandangan yang tersekap di Pondok Bambu, berhasil

memikat hatinya juga memberinya ketetapan untuk bersedia

ditransmigrasikan. Lantaran persyaratan transmigran ada 3 (tidak

cacad fisik, bebas G.30 S PKI dan harus sudah berkeluarga),

Syarif tak panjang fikir langsung melaporkan maksudnya -- dengan

terlebih dahulu menyatakan diri berdua sebagai suami-isteri.

"Saya akan bertangggung jawab terhadap Jamilah seumur hidup".

kata Syarif. Dalam pada itu pimpinan Panti hanya memberi

komentar: "Kami masih akan menilai keseriusan mereka itu".

Tak berapa lama kemudian, Syarif dan Jamilah sudah tampak di

Panti Pendidikan calon Transmigrasi DKI di Semper. Bersama 30

lainnya yang pernah menyerahkan diri ke Panti Sosial Jelambar

ataupun yang tergaet pembersihan, dia harus menjalani latihan 20

hari. Kemudian tergantung kapal-kapal datang. Semper, yang lebih

merupakan asrama dengan penerangan listrik, memang tidak

membayangkan sama sekali keadaan daerah yang bakal mereka

kunjungi sebagai petani atau peladang. Memang ada juga

latihan-latihan pertanian, tetapi ada terasa tidak cukup untuk

mempersiapkan seorang Syarif yang biasa gelandangan -- sementara

Jamilah yang Betawi asli ini bekas isteri seorang guru yang

boleh dibilang tak pernah memegang cangkul, konon pula kapak

untuk menebas hutan. Sehingga mengirimkan para gelandangan ke

daerah transmigrasi kadang disangka sebagai "pembuangan" atau

pengusiran halus, bukan pemberian kesempatan untuk hidup lebih

wajar dengan bekal yang cukup -- dalam lingkungan yang sama

sekali baru. Lihatlah di panti ini banyak WC yang bumpet oleh

kotoran manusia, kamar mandi yang terbengkalai dan diseraki

kotoran mereka yang rupanya bingung mencari tempat buang hajat

besar, yang antara lain menunjukkan bahwa mereka ini belumlah

bebas dari "mental gelandangan". Bola-bola lampu yang raib,

disikat oleh transmigran sebelumnya sesaat menjelang mereka

berangkat. Juga tulisan-tulisan iseng di tembok dan pintu yang

lebih menunjukkan hasrat hubungan seksuil daripada persiapan

untuk membuka daerah yang masih perawan. Apalagi kalau ditengok

pasangan Pak Ja]i dan Ipah, bekas pengumpul kertas yang

berhasrat memperbaiki nasib dengan berkata: "Laksana burung, di

mana dipatok di-situ kita duduk. Sekarang saya menyerah". Tapi

usianya sudah 60 tahun, meskipun di kertas dinyatakan baru

50-an.

Edy Supriatna, anak muda dari Ciamis bekas pengumpul barang

rongsokan di Jembatan Lima, berkata: "Saya ini orang tani Oom.

Soal-soal tani sudah biasa, kita tidak akan ragu-ragu lagi". Ia

tidak memamerkan janji-janji. Ia hanya mengatakan kalau dulu ia

ingin ke Jakarta untuk mencari pengalaman kini ia ingin lebih

jauh dari Jakarta lagi. Di sampingnya ada Yati, yang

diketemukannya di stasiun dan bersedia ikut ke mana saja. Belum

lagi adik tirinya yang bernama Didi Supriadi (18 tahun), yang

kebetulan ditemukannya di jalanan sebagai pemungut puntung

rokok. Dengan menahan air mata ia langsung pergi ke Jelambar

setelah mendengar dari beberapa rekannya ada kemungkinan untuk

menjadi transmigran. Didi sendiri yang masih sangat belia udah

berhasil juga mendapat pasangan dalam asrama Semper: seorang

wanita seperti tante-tante yang cukup genit, yang sebetulnya

pantas menjadi ibunya. Mereka ini kuat dan muda, serta tampak

dari air muka berperangai baik. Tapi betulkah Edy tidak akan

tergoda untuk membandingkan hidupnya kelak sebagai petani,

karena penghasilannya sebagai tukang barang rongsokan bisa

mencapai Rp 500-Rp 700 sehari -- menurut pengakuannya?

Menurut Sofyan Yahya. Wakil Kepala Dinas Sosial DKI itu, pada

tahun ini tercatat 1.638 jiwa yang sudah ditransmigrasikan.

Dalam pembersihan-pembersihan yang terakhir diketemukan banyak

yang tak memenuhi syarat untuk dikirim karena cacad atau sudah

gaek. Proyek transmigrasi memang dimaksudkan akan membawa

perubahan bagi mereka, di samping untuk membersihkan DKI dari

gelandangan. "Mereka mengganggu ketertiban umum", ujar Sofyan,

mengulangi konsideran SK Gubernur.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini