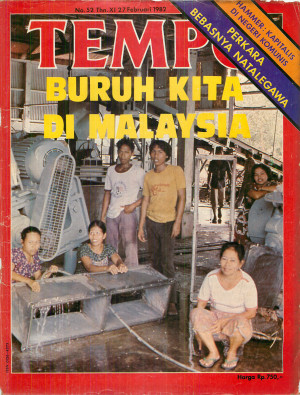

SUARA penyanyi Hetty Koes Endang terdengar dari rumah panggung

di celah-celah perkebunan karet. Sejumlah rumah menghiasi ruang

tarnunya dengan wayang kulit dari miniatur rumah Toraja.

Di halaman samping beberapa rumah terlihat kawatak, kain tenun

khas Timor, tengah dijemur. Sepintas, suasana kompleks

perkebunan karet Borneo Abaca Ltd (BAL) Estate di dekat Tawau,

Sabah (Malaysia) itu mirip perkampungan buruh perkebunan di

Sumatera Utara.

Bedanya, buruh asal Indonesia di perkebunan karet BAL itu

terlihat lebih makmur. Rantai emas melilit leher hampir setiap

gadis dan ibu rumah tangga. Tape recorder, radio dan relevisi

berwarna mudah dijumpai di setiap rumah. Bahkan video tape, yang

di Indonesia masih dimiliki kalangan terbatas, sudah memasuki

beberapa rumah orang yang lebih mampu.

"Mana mungkin anak saya bisa menjadi orang kalau cuma menjadi

buruh perkebunan di Indonesia," kata Tawi bin Talitia, 56 tahun,

kepada TEMPO. Lelaki tua yang meninggalkan kampungnya,

Mattirowal di Mare, Bone, Sul-Sel sejak 1956 itu, memang boleh

menepuk dada.

Dari 6 orang anaknya, dua menjadi guru SD di Tawau, seorang

bekerja pada perpustakaan Desa Semporna, sekitar 50 km dari

Tawau--sementara 2 anaknya yang lain masih duduk di SD. Anaknya

yang sulung hampir tamat Fakultas Komunikasi Geografi Universiti

Kebangsaan Selangor. Dari tetesan keringatnya menderes (menakik)

karet, Tawi juga bisa menyekolahkan adik iparnya sampai tamat

IKIP di Ujungpandang.

Selepas sembahyang subuh, pukul 06.00 ia sudah siap di bawah

pohon karet dengan pisau deres dan dua tong kaleng. Tugas

menakik karet hanya dilakukan sampai pukul 12.00. Gajinya 9,2

ringgit (sekitar Rp 2.750) sehari atau 239 ringgit sebulan

dengan 26 hari kerja. Tapi Tawi--juga kebanyakan buruh dari

Indonesia yang memburu duit--sering lembur sampai pukul 14.00

atau lebih. Tarif lembur satu jam 1,34 ringgit. Dengan begitu

sebulan paling tidak ia bisa mengantungi 300 ringgit. "Dengan

hidup hemat, sebulan kami cukup mengeluarkan uang 150 ringgit

untuk sekeluarga," katanya.

Tabungannya bertambah besar terutama karena untuk menyekolahkan

anak-anaknya Tawi tak perlu mengeluarkan biaya. "Di Sabah tak

perlu membayar uang sekolah. Bahkan anak-anak mendapat jatah

susu, pakaian, buku dan lain-lain," tambahnya. Ia cuma

menyediakan uang transpor dan uang jajan.

Niat mencari duit di negeri orang itu timbul karena Tawi sulit

mencari nafkah di kampung halamannya. Apalagl musibah melanda

keluarganya ketika gerombolan Kahar Muzakkar membakar rumah dan

mengangkut harta benda Tawi. Dengan bekal pas-pasan, 1956 Tawi,

bersama beberapa temannya, menyeberang ke Tarakan di Kalimantan

Timur lewat Pare-pare dengan perahu kecil. Dari Tarakan mereka

terus ke Nunukan, pulau kecil di perbatasan Kal-Tim dan 8abah.

Dari sini mereka menyusup Tawau dengan perahu selama 4 jam.

Sampai di Tawau segala macam pekerjaan diterimanya mencuci

piring, menjaga keamanan dan kemudian memburuh di perkebunan

karet.

Setelah diterima sebagai buruh perkebunan, ia mendapat perumahan

sederhana. Seketika itu pula ia menjemput istri dan

anak-anaknya. "Ini prestasi yang lumayan, 23 tahun bertahan

sebagai penderes karet," kata Tawi. Jika telah bekerja 25 tahun,

ia berhak menikmati pensiun berupa pesangon 1.200 ringgit. Untuk

hari tuanya, kecuali mengharap kiriman anaknya yang sudah

bekerja, Tawi juga berniat mengolah sawah di kampung

kelahirannya yang telah ia beli beberapa tahun lalu.

Bagi buruh di Bal Estate agaknya tidak terlalu penting mengejar

karir mencari kedudukan yang lebih tinggi. "Kami hanya mencari

duit," kata Kia Tkan, 45 tahun, lelaki asal Adonara, Flores.

Jabatannya mandor di perkebunan Bal. Di tangan kirinya melingkar

arloji merk Omega, hadiah pimpinan perusahaannya. "Semua buruh

yang telah mengabdi selama 25 tahun terus menerus mendapat

penghargaan sebuah Jam tangan Omega," katanya kepada TEMPO di

rumahnya, Kampung Mawar, Tawau. Bertugas sebagai penderes sejak

1956, sejak 10 tahun lalu ia menjadi mandor.

SEHARUSNYA Kia sekarang sudah berhak menjadi staf perkebunan.

Tapi jenjangnya terhambat karena ia hanya memegang identity

Card (ID) berwarna merah. Artinya, Tokan tetap memegang paspor

Indonesia. Tapi ia sudah mendapat izin tinggal di Malaysia.

"Banyak mandor lebih muda, tapi bisa naik karena memegang kartu

biru atau menjadi warga negara Malaysia," katanya.

Sebenarnya gampang saja bila Tokan ingin mengajukan permohonan

jadi warga negara setempat, karena ia sudah lama tinggal di

sana. Tapi "sampai sekarag saya belum mau. Saya dilahirkan di

kampung dan mau mati di kampung saya saja." Risikonya ia harus

puas dengan jabatan mandor. "Jabatan paling tinggi untuk warga

negara Indonesia cuma mandor," tambahnya.

Dan sebagai mandor ia mengawasi 80 buruh. Gaji sebulan 424

ringgit plus mendapat rumah berukuran 8 x 6 meter. Sedang

istrinya, Isah, wanita asal Madura. juga membantu suaminya

dengan bekerja di tempat penitipan bayi di areal perkebunan itu

upahnya 6 ringgit sehari. "Dua tahun sekali kami pulang

kampung," kata wanita yang gemerlapan dengan gelang dan kalung

emas itu.

Untuk persiapan hari tua, Tokan telah membeli 5 hektar kebun

kelapa dan 3 ekor kerbau di Adonara. Dua anaknya kini, duduk di

SD dan dua lagi di SlTP Tawau.

Berbeda dengan buruh-buruh yang dimandorinya, Tokan bekerja dari

pukul 06.00 sampai 13.00. Perusahaan juga menjaminnya dengan

asuransi: santunan 7.000 ringgit bila ia meninggal selama

bertugas. Pengobatan seluruhnya ditanggung perusahaan. "Selama

sakit kami masih tetap mendapat gaji penuh," kataya.

Walau buruh dipikat dengan berbagai jaminan dan gaji cukup

tinggi, mereka tidak diikat oleh perjanjian kerja. "Begitu kami

sampai di sini, langsung disuruh bekerja," kata Abdul Gafar, 29

tahun. Pemuda asal Sanggalia, Maros, Sul-Sel ini, masuk

kebunkaret di Bal Estate 9 Maret 1981. "Pokoknya setiap bulan

menerima gaji." Gaji yang dikantunginya sekitar 300 ringgit

sebulan. Tabungannya cepat membengkak karena istrinya, Nuraini,

juga ikut bekerja sebagai penyemprot hama dengan gaji 5,65

ringgit sehari.

Suami-istri Gafar meninggalkan karnpung halaman dengan modal Rp

200.000. "Itu untuk mengurus surat-surat, termasuk paspor dan

makan selama perjalanan. "Modal itu sekarang sudah kembali." Dia

merencanakan, membeli sawah di kampungnya dari uang tabungan.

"Kalau sudah punya sawah dan tabungan, saya akan pulang saja."

Perkebunan ternyata bukan satu-satunya sumber penghidupan orang

Indonesia yang merantau di Malaysia. Suryani, 54 tahun, sebulan

bisa menerimaupah 400 ringgit sebagai babu Restoran Tomato di

Tawau. Makan dan tempat tinggal untuk janda asal Malang Ja-Tim

ini sepenuhnya ditanggung majikannya. Sebagai babu, ia bisa

membiayai sekolah 4 anaknya yang ia tinggalkan di Malang: tiga

orang di SMA dan yang sulung kuliah di sebuah perguruan tinggi

di Malang. "Setiap bulan saya kirim 150 ringgit untuk biaya

anak-anak," katanya.

Lain halnya dengan Yani, 21 tahun. Wanita berkulit hitam manis

ini mengeruk duit melalui kamar Hotel Angs di Tawau. Ia memang

seorang pelacur. Sejak mengenal Sabah dua tahun lalu, Yani

sebulan sekali bisa pulang kampung di Jawa Timur untuk menengok

anak tung galnya dan orang tua sekaligus memperpanjang visa. Jam

kerja ia tentukan sendiri. Bahkan tarif juga diputuskan sendiri,

100 ringgit tiap tarnu. "Sehari bisa menerima 6 tamu," katanya

kepada TEMPO. Hasil bersih sehari bisa 300 ringgit. "Enaknya, di

sini saya tak perlu malu seperti di Malang," katanya, tertawa

lebar.

Hujan duit di negeri orang memang memikat orang yang lagi sulit

mencari rezeki di negeri sendiri. Aisyiah, 25 tahun, wanita dari

Desa Moroangin, Kecamatan Maiwa.Fnrekang, Sul-Sel, terpikat pula

mengadu nasib di Sabah, menyusul saudaranya yang sudah agak lama

mendahului. Modalnya: uang tunai Rp 15. 000 dan surat jalan dari

lurah. Tentu saja ia terhambat untuk melintas perbatasan karena

tidak punya paspor. "Untuk mengurus paspor perlu duit banyak,"

ujarnya. Selama masih di Nunukan, ia mencari duit dengan bekerja

sebagai penjual karcis bioskop. Setelah menangguhkan niatnya

menyeberang ke Sabah selama 13 bulan, Aisyiah berhasil

mengumpulkan Rp 30.000. Pertengahan 1976 semua surat yang

diperlukan sudah di tangan. Ia menyeberang dan menuju Tawau.

Pekerjaan pertama yang diperolehnya menjual karcis bioskop

dengan gaji 100 ringgit. Dan saat itulah ia bertemu dengan

Udding, pemuda asal Desa Wattae, Pancalautang, Sidrap, Sul-Sel,

buruh kebun kelapa sawit di Apasbalung, Tawau. Tahun itu pula

mereka menikah.

Tidak lama kemudian, pasangan muda ini angkat kaki dari Tawau.

Dari uang tabungan ,mereka menyewa tanah 2 hektar seharga 200

ringgit selama satu musim (4 bulan). Semangat mereka untuk

berwiraswasta dikembangkan di sini. Tanah yang disewa dari

penduduk asli itu ditanami cikui atau semangka. "Ketika itu di

sini orang belum ada yang menanam cikui," kata Aisyiah kepada

TEMPO. Keruan saja, setelah panen, semangka dari kebunnya laku

keras. Mereka berhasil mengeruk uang sekitar 6.000 ringgit (Rp

1,8 juta). Dari uang panen semangka-Udding bertambah semangat.

Ia menyewa 10 hektar lagi. "Tapi untungnya sekarang tidak

sebanyak dulu, karena sudah banyak orang yang menanam cikui,

kata Aisyiah. Hidupnya makmur. Setahun sekali mereka pulang

kampung.

AISYIAH sendiri memang kelihatan gemerlapan dengan emas yang

menghiasi leher, tangan, jari dan kakinya. Untuk mengurus 10

hektar kebunnya ia mempekerjakan 10 buruh dengan gaji

masing-masing 200 ringgit sebulan. Aisyiah sudah punya 8 hektar

sawah dan sebuah rumah mungil di kampung asal. "Saya tetap akan

pulang kampung kalau sudah punya modal," katanya.

Cerita sukses orang Indonesia mencari nafkah di negeri orang ini

punya daya tarik yang besar bagi orang di Sul-Sel, Nusa Tenggara

Timur dan juga Sumatera. Untuk memenuhi keinginannya, sering

calon buruh itu menyerahkan bulat-bulat nasibnya kepada

perantara atau calo yang memang secara teratur mengirim buruh ke

Malaysia. Yayah, 30 tahun, misalnya. Pemuda asal Kirikan Jambi

ini terdampar di Tawau lewat calo. Orangtuanya sebenarnya

mengirimnya ke Yogyakarta untuk kuliah di IAIN -- 1977. Tapi

setelah tingkat III ia kandas: orangtua tidak mampu mengirim

biaya. Setelah luntang-lantung di Yogya, awal 1981 ia berangkat

ke Tarakan untuk dapat menembus Tawau. Di Tarakan ia

mengumpulkan bekal dengan menjahit pakaian sekaligus nguping

bagaimana caranya masuk Malaysia. Ia menghubungi Haji Mustafa

yang sering mengirim buruh ke sana. "Semua surat sudah

dibereskan calo itu," katanya.

Sesampainya di Tawau, ia langsung ditugasi menebas rumput di

perkebunan kelapa sawit. Sarjana muda IAIN ini cukup puas dengan

pekerjaannya sebagai buruh kasar bergaji 6,90 ringgit sehari.

Cuma sialnya, sebelum mulai bekerja ia mesti meneken utang 380

ringgit, yaitu biaya mengurus paspor serta biaya

keberangkatannya ke Tawau. "Utang itu harus dicicil setiap bulan

50 ringgit. Sebelum lunas, paspor ditahan Pak Haji," katanya.

Akhir tahun lalu pangkatnya meningkat menjadi tukang deres

karet. Sebulan ia bisa mengantungi 400 ringgit. Cita-citanya

sederhana. Setelah uang terkumpul, ia pulang kampung untuk

membuka usaha kecil-kecilan. "Ijazah kami tak laku di perkebunan

karet ini," katanya.

Aaslinya Sukma Permana -- Tapi pemuda Tanjungpinang _ itu

berganti nama Yusuf bin Yunus setelah berada di Malaysia

"Supaya terasa lebih Melayu," katanya. Ijazah memang tidak

pernah digaetnya. Namun ia punya keahlian membuat tembok. Ketika

di Tanjungpinang, upahnya Rp 1.500 sehari. Ini lumayan untuk

hidup sebagai bujangan. Tapi pemuda berusia 25 tahun itu tergiur

juga akan cerita teman-temannya yang baru pulang dari Malaysia.

Di seberang sana, upah tukang batu 25 ringgit sehari atau Rp

7.000.

Dengan speed boat Yusuf bersama 10 temannya menyusup ke Johor

Lama, sebuah kampung di sebelah tenggara Negara Bagian Johor.

Taikong, atau calo, yang membawanya dari tanah air, langsung

menyerahkannya kepada seorang penadah, orang Malaysia. Seminggu

mereka disembunyikan di sebuah bangsal buruk di kebun karet.

Tapi cita-citanya untuk jadi tukang batu ouyar setelah ia

dilempar ke perkebunan kelapa sawit di Felda (The Federal Land

Development Authority) Air Tawar V.

"Apa boleh buat. Daripada kelaparan," katanya kepada TEMPO di

Johor. Setiap hari ia menanam kelapa sawit dengan upah 0,10

ringgit sebatang. Sehari penuh kadang-kadang bisa mengumpulkan

10 ringgit. Dari menancapkan bibit kelapa sawit, ia lantas

banting stir. Walau belum pernah membawa truk, ia nekat minta

pekerjaan sopir. Setiap hari Yusuf mengangkut kelapa sawit dari

kebun sampai pabrik sejauh 50 km. Gajinya lumayan, 18 ringgit

sehari.

Pekerjaannya berganti-ganti Dari sopir truk, sopir traktor

sampai buruh di pabrik bata. Dan setelah 2 tahun mengembara di

Malaysia kini ia menjadi pemborong pembangunan rumah murah di

Sungai Mas, Kota Tinggi Johor. Bahkan Yusuf, yang sudah fasih

berbahasa setempat, kini mempekerjakan 30 huruh yang sebagian

besar dari Indonesia. Ia kelihatan mentereng dengan mobil yang

dibelinya 7.000 ringgit. Tempat makannya pun di restoran Desaru

Holiday, tempat rekreasi mewah di ujung Tenggara Johor. "Biar

kalah sabung, asal menang sorak," katanya tertawa lebar.

Tapi tidak semua orang Indonesia yang memburu duit di Malaysia

bernasib baik. Sebagian besar, sekitar 75%, bekerja di

perkebunan kelapa sawit, karet, cokelat dan kopi. Selebihnya

sebagai buruh pada proyek pembangunan jalan, konstrulesi dan

lain-lain. "Betapa pun uletnya bekerja, seorang buruh di kebun

kelapa sawit sehari paling banter cuma mendapat 20 ringgit,"

ujar M.Nur, 32 tahun, kepada TEMPO di perkebunan swasta Johore

Silica Estate, sekitar 100 km dari Kota Tinggi, Johor. Orang

muda asal Bengkalis Riau ini memang sudah bertekar mengadu nasib

di Malaysia. "Kalau di kampung, menjadi buruh, mengangkat batu

segala, malu," katanya.

Di perkebunan kelapa sawit Nur bertugas sebagai penyemprot hama.

Jam kerja dari 7.00 sampai 13.00. Upahnya 11 ringgit sehari. Dan

kalau hujan terus-menerus, para buruh tetap mengurung diri di

barak. Artinya tidak mendapat duit. "Praktis penghasilan cuma

untuk makan," katanya. Biasanya ia bisa mengumpulkan uang 300

ringgit sebulan. Tempat tinggalnya yang disediakan perusahaan

lumayan. Sebuah rumah beton dua kamar. Setiap kamar dipakai

bersama 7 orang. Pakaian kumal untuk bekerja di kebun kelihatan

bergelantungan di samping rumah. Setiap bulan ia bisa menabung

150 ringgit, sisa biaya hidup.

Seorang buruh berpengalaman dan trampil sehari bisa mengumpulkan

200 tandan kelapa sawit. Tapi Thamrin, 20 tahun, pemuda asal

Lombok, baru di perkebunan itu melihat kelapa sawit. Sehari

paling banter ia cuma berhasil menurunkan 40 tandan atau

mendapat 5 ringgit. "Untuk bayar utang saja tidak cukup,"

katanya. Karena itu ia memilih pekerjaan lain, menyemprot hama.

Mulanya Thamrin memang - tergoda ke Malaysia oleh ajakan orang

lain, yang menjanjikan bahwa dia akan bisa menabung Rp 1 juta

setahun di Negri itu. Tertarik oleh janji muluk, Thamrin meminta

semua perhiasan ibunya untuk dijual. Dengan modal Rp 150 ribu ia

diberangkatkan seorang calo lewat Tanjungpinang menuju Malaysia.

Karena sudah kepalang basah, Thamrin tidak mundur. "Biar menjadi

umpan nyamuk, saya teap bertahan," katanya. Gangguan utama di

tengah hutan kelapa sawit itu memang nyamuk. Tapi ia toh sempat

bangga, karena mempunyai tabungan 1000 ringgit setelah bekerja

setahun. Dengan uang simpanan itu Desember lalu ia pulang

kampung menengok ibunya yang tengah sakit.

TAPI yang membuat para buruh yang masuk seca tidak sah

gelisah adalah razia polisi. Suryani, 18 tahun, terdampar di

Malaysia karena ikut suaminya yang bekerja di Felda Air Tawar

III. Wanita Bugis yang baru 3 bulan kawin itu bekerja menanam

bibit dan memotong pelepah kelapa sawit. Sehari bisa mendapat 12

ringgit. Suatu hari, perutnya berontak karena memang sudah hamil

tua. Ia memberanikan diri pergi ke rumah sakit Kota Tinggi untuk

memeriksakan perutnya. Belum sempat mendapat pertolongan, dua

polisi mendatanginya. Ia ditangkap dengan tuduhan hamil di luar

perkawinan dan pendatang haram. Suryani berusaha meminta maaf

dan mengeluarkan isi dompetnya untuk menyogok polsi agar

dibebaskan.

Ia tetap diperiksa. Surat nikah ia tunjukkan. Tapi tuduhan

sebagai pendatang haram tetap dijatuhkan. Polisi membebaskan,

dengan perintah segera meninggalkan Malaysia. "Perut sudah

begini sakit, mana mungkin berangkat," katanya. Ia kembali ke

perkebunan, dan dua hari kemudian lahirlah anaknya yang pertama

di barak. "Saya tidak kembali ke rumah sakit. Takut ditangkap

lagi," katanya. Karena dikejar-kejar polisi sebagai pendatang

haram, setelah bayinya berumur 5 bulan, Suryani dan suaminya

meninggalkan Malaysia. "Inilah harta yang kami bawa pulang,"

katanya pada TEMPO di Johor Lama, sesaat sebelum masuk perahu

menuju Batam di tengah hujan lebat. Ia menunjukkan bayinya yang

dibungkus kain, melangkahkan kaki, mengakhiri petualangan

sebagai pendatang haram.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini