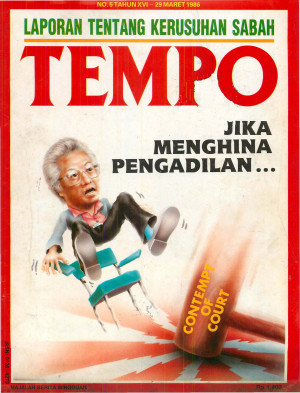

TERASA ada suasana mengganjal saat berlangsung acara serah terima jabatan Ketua Pengadilan Negeri Ujungpandang. Tak ada senyum atau tepuk tangan saat pejabat lama, J. Serang, menyerahkan palu sidang kepada penggantinya, M.S. Lumme, Jumat pekan lalu. Hanya ada sekitar 15 orang, termasuk Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, H.R. Soekotjo, menyaksikan pergantian tersebut yang dilangsungkan di sebuah ruangan pengadilan tinggi itu. Dan, usai menyalami pejabat baru dan lama, hadirin cepat sekali bubar. J. Serang, 51, ditarik dari jabatannya berdasar SK Menteri Kehakiman tertanggal 6 Maret 1986. Orang pun lantas menghubung-hubungkan hakim senior, yang kini bertugas di lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, itu dengan perkara Tony Gozal yang pernah ditanganinya. Agustus tahun silam, Serang memvonis bebas Tony -- pemilik tujuh perusahaan yang dituduh memanipulasikan tanah senilai Rp 2 milyar di Ujungpandang. Singkat kata, Serang dituding ada main. Baharuddin Lopa, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (waktu itu), memang "kemudian mengusut. Dan, kabarnya, ia menemukan petunjuk serta bukti tentang adanya permainan itu. Tapi Soekotjo menyatakan, ditariknya Serang tak ada hubungan dengan perkara Tony. Meski begitu, diakui bahwa penarikan itu, "Ada hubungan dengan pemeriksaan oleh pihak kejaksaan." Serang, katanya, diperiksa sehubungan dengan perkara pelelangan MV Jiang Loong. Antara lain, karena majelis hakim Pengadilan Negeri Ujungpandang yang dipimpin Serang kok mau menerima cek senilai Rp 77 juta. Padahal, menurut ketentuan, lelang harus dibayarkan dengan uang tunai. Menteri Kehakiman Ismail Saleh sendiri, kepada Sinar Harapan, mengemukakan bahwa penarikan Serang didasarkan pada PP No 30/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri. "Dia terbukti melanggar disiplin dalam kategori berat," kata Menteri. Menghadapi tudingan atas dirinya, Serang tampaknya merasa lebih baik berdiam diri. Ia tak mau berkomentar ketika dihubungi TEMPO. Tapi, sewaktu Baharuddin Lopa tempo hari mengusut dirinya, ia membantah seolah pembebasan atas Tony Goal berlatar belakang soal uang. Dia mengaku selalu mendasari putusannya dengan hati nurani, sembari mengutip scbuah ayat Alkitab, "Janganlah kamu berbuat tidak adil di depan Tuhanmu." Berlaku adil. Begitulah memang yang seharusnya dilakukan para penegak hukum -- yang terutama tentunya hakim, "tuan rumah" di pengadilan. Yang menjadi soal berdasar pengalaman yang banyak terungkap selama ini -- wibawa badan peradilan justru banyak dicoreng oleh ulah sementara hakim sendiri. Mudjono (almarhum), saat menjabat menteri kehakiman, menyatakan bahwa di sana-sini masih ada saja hakim yang sering mengkomersialkan palunya. Indikasinya sederhana saja: untuk perkara-perkara "kering" penyelesaiannya terasa lambat. Sedangkan perkara yang "gemuk", perkara cepat beres -- hakim yang menanganinya sepert dikejar-kejar waktu saja. Perkara Jos Soetomo, pemilik sejumlah perusahaan yang digelari "raja kayu" di Kalimantan Timur, agaknya tergolong perkara yang ditangani dengan cepat. Jos dituduh jaksa memanipulasikan pajak senilai Rp 4,6 milyar. Ia diadili di Pengadilan Negeri Samarinda. Dan, akhir Maret 1984, di luar dugaan, majelis hakim menjatuhkan vonis bebas. Banyak yang kaget mendengar vonis itu. Termasuk di antaranya adalah Jaksa Agung Ismail Saleh (kini Menteri Kehakiman). "Keputusan itu aneh dan mengejutkan serta mengundang tanda tanya," komentar Ismail Saleh, ketika itu. Jelasnya, majelis hakim pimpinan Abdul Kadir Mappong dianggap tidak bersih, dan menyinggung rasa keadilan dalam masyarakat. Tapi Jos sendiri sejak awal, merasa dirinya tak bersalah Pemilik P Sumber Mas Timber, PT Meranti Sakti Indah Plywood, PT Kayan River Indah Product, dan PT Bumi Hijau itu merasa sudah memenuhi kewajibannya membayar pajak. Sedangkan Hakim Mappong membantah seolah telah menerima sesuatu dari Jos. Berdasar keterangan saksi-saksi dan sejumlah bukti yang disodorkan Jaksa Bagio Supardi, Mappong berkeyakinan, Jos tak bersalah. "Kalau tidak ada bukti, apa seseorang bisa dihukum?" ujarnya. Pro dan kontra atas perkara Jos, sampai kini, pun masih berlangsung. Terlepas dari mana yang benar, adanya gunjingan atas suatu perkara jelas menunjukkan bahwa lembaga peradilan belum cukup berwibawa. Atau, belum dianggap sebagai benteng hukum dan keadilan bisa dilempangkan. Apalagi kalau orang teringat soal isu "mafia peradilan" yang sempat ramai pada tahun 1981. Ketika itu, tiga hakim senior di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu J.Z. Loudoe, Hanky Ismu Azhar dan Heru Gunawan, diberhentikan untuk sementara. Ditindak juga H.M. Soemadijono, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang kemudian ditarik menjadi hakim tinggi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Tahun berikutnya, Presiden memecat Soemadijono, Loudoe, dan Hanky serta D.J. Staa. Yang terakhir ini adalah Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta. Bermula dari kasus Hakim Heru Gunawan. Dia, suatu hari, "kepergok" petugas Opstib meminta sogok Rp 10 juta untuk suatu perkara penipuan. Dari situ, setelah diusut-usut, diketahui adanya permainan kotor yang dikatakan sebagai "mafia peradilan". Sumber di Opstib, waktu itu, menjumpai adanya penyalahgunaan jabatan di lingkungan pengadilan. Antara lain, adanya kebiasaan para hakim memberi upeti kepada ketuanya, sebagai imbalan karena si hakim diberi perkara "empuk". Untuk bisa memberikan upeti, menurut sumber Opstib itu, si hakim tentu saja harus pandai-pandai mengatur diri. Caranya, menekan kanan kiri, menunda sidang, memperlambat keputusan, memerintahkan penahanan atau pelepasan dan menjatuhkan vonis yang menguntungkan pihak tertentu. Heru Gunawan kemudian diadili dan divonis tujuh bulan penjara karena dianggap terbukti menerima suap. Akan halnya Loudoe, yang divonis 1 tahun 6 bulan penjara, di tingkat banding diringankan menjadi 1 tahun 4 bulan. Ia dinyatakan terbukti bersalah menerima Rp 14 juta sewaktu menjadi hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Tiga hakim yang lain -- Hanky, Soematijono, dan Staa - meski ikut dinilai "berbuat tidak sesuai dengan martabat dan jabatannya," oleh Menteri Kehakiman Ali Said (kini Ketua Mahkamah Agung) dinyatakan tak akan dimejahijaukan. Dan memang tidak, sampai sekarang ini pun tidak. Barangkali hal itu dianggap tak penting benar. Namun, jelas bahwa gebrakan Opstib membuktikan bahwa apa yang disebut "mafia peradilan" bukan sekadar kabar burung. Terbukti bahwa adanya ketidakberesan bukan hanya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta. Mudjono, ketika itu, menyatakan menindak sekurangnya 57 orang hakim -- 22 di antaranya diberhentikan dengan SK Presiden karena dinilai kurang layak atau tidak mampu menjadi pengayom pencari keadilan. Kamil Kamka, anggota DPR yang kemudian menjadi Inspektur Jenderal Departemen Kehakiman, sampai-sampai berucap bahwa sembilan dari 10 hakim tidak bersih. Kamil Kamka kini menjabat sebagai staf ahli Menteri-Kehakiman. Sulit diketahui berapa sudah hakim ditindak sampai saat ini, karena angkanya sulit diperoleh dari Mahkamah Agung atau Departemen Kehakiman. Soehendro Hendarsin, Kepala Kanwil Departemen Kehakiman Jawa Barat, misalnya, menyatakan tak ada hakim kena tindak di wilayahnya. Baik cuma terkena tindakan administratif, apalagi yang sampai dipecat. Kepala Kanwil Departemen Kehakiman Jawa Tengah, Doktor Dimyati Hartono, mengemukakan hal yang kurang lebih sama. "Dibanding sebelum ada Opstib, tertib administrasi sudah berjalan baik," katanya. Gebrakan Opstib, tampaknya, masih berpengaruh sampai sekarang. Tidak berarti sorotan terhadap hakim berhenti. Ada, misalnya, hakim yang dinilai kurang pada tempatnya, hanya karena meminjam uang di bank. Kalau sekadar meminjam biasa, mungkin tak menjadi soal benar. Sebagai warga negara biasa, hakim tentu berhak memperoleh kredit. Yang menjadi soal, karena kredit Rp 100 juta yang diterima bekas Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Hasan Machmud, itu berasal dari Bank Internasional Indonesia (BII). Sedangkan direktur bank itu, Eka Tjipta Widjaja, merupakan saksi pelapor dalam kasus penggelapan tanah di Sawangan Hill, Bogor, yang perkaranya ditangani Machmud. Machmud kini digugat BII karena dituduh tidak mengembalikan kreditnya. Pengacara O.C. Kaligis atas nama kliennya, Manuel Rawung yang dulu dituduh menggelapkan tanah Sawangan Hill -- terus terang menduga ada permainan antara Machmud dan Eka. Kaligis menduga bahwa pinjaman Rp 100 juta, yang diberikan Eka, mempunyai kaitan erat dengan fasilitas dari Machmud secara timbal balik. Februari lampau, Kaligis melaporkan hal tersebut ke Mahkamah Agung. Hasan Machmud, yang kini menjadi hakim tinggi di Palembang, tak membantah dirinya berutang Rp 100 juta. Tapi, katanya, utang tersebut tak ada sangkut paut dengan perkara tanah Sawangan Hill. Utang tersebut adalah kredit biasa, dengan jaminan beberapa rumah dan restoran miliknya di Bandung, warisan dari orangtuanya. "Kredit itu untuk membeli tanah di Sukabumi," katanya kepada TEMPO. Di atas tanah itu, ia membuat kolam ikan dan memelihara sapi yang kini jumlahnya 28 ekor. Dan karena kreditnya macet, rumah-rumah yang dulu dijaminkan disita pengadilan. Hakim lain yang bisa dianggap kurang menjaga wibawa pengadilan, meski tak ada sangkut pautnya dengan uang, adalah Hakim Soewarso dari Pengadilan Negeri Ciamis di Jawa Barat. Karena emosi, September 1982 lalu, ia melempar Dodo, terdakwa yang sedang diadilinya, dengan palu. Dodo, karena-tak mau menjawab pertanyaan hakim dianggap memperlambat jalannya sidang. Padahal, sebenarnya, karena ia hanya bisa bahasa Sunda dan tak bisa berbahasa Indonesia -- bahasa yang digunakan pak hakim. Peristiwa itu, tak urung, memancing protes dari LBH dan Peradin Bandung. Apalagi karena Dindin S. Maolany, pembela yang mendampingi terdakwa, sejak semula mengusulkan perlunya seorang penerjemah. Ali Said, Menteri Kehakiman ketika itu, menilai yang terjadi di Ciamis itu merusakkan citra hakim dan pengadilan. "Kalau masih suka berkelahi, jangan jadi hakim," katanya menanggapi protes Peradin . Menurut versi Hakim Soewarso sendiri, kejadiannya tidak begitu. Ia merasa tak pernah melempar terdakwa. "Saya mengetukkan palu terlalu keras, hingga palu patah dan mencelat ke terdakwa," katanya, membela diri. Kasus yang merusakkan citra peradilan, yang dengan kata lain bisa dianggap menghina pengadilan, terjadi di Pengadilan Negeri Banjarnegara, Jawa Tengah. Hakim R. Wendra, yang berkeyakinan bahwa Junaedi dan Saldi mencuri dua buah arloji senilai Rp 45 ribu, memvonis kakak beradik itu masing-masing dengan hukuman 5 tahun penjara. Atau lima kali lebih berat dari tuntutan Jaksa Edy Sidharta. Kok? Seperti Soewarso, Hakim Wendra agaknya terbawa emosi, karena selain sebagai hakim dia juga adalah korban. Kedua terdakwa yang divonis berat, rupanya, dituduh mencuri arloji di rumahnya. Dan "vonis balas dendam" itu kemudian dikoreksi, lewat sidang ulang di pengadilan yang sama oleh Majelis Hakim S. Djawardi. Hasilnya: Junaedi dan Saldi, Februari lampau, masing-masing hanya dihukum 6 bulan penjara. Di Pengadilan Negeri Padangsidempuan, Sumatera Utara kisahnya lain lagi. Seorang terdakwa bernama Akhiruddin alias Cakir, pelajar SMTA, Agustus 1985 lalu divonis 7 bulan penjara dalam masa percobaan setahun. Padahal, ia terbukti secara telak menggauli dua gadis cilik murid SD, yang berdasar KUHP ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Pak hakim memberikan alasan, mengapa dia hanya menghukum seorang pemerkosa dengan hukuman percobaan. Ia beranggapan bahwa masa depan terdakwa harus diselamatkan, karena dia tergolong anak pintar di sekolahnya. Sedangkan yang sebenarnya adalah: Cakir seorang anak nakal yang suka mabuk-mabukan. Dan dua tahun sebelumnya, Cakir pernah pula diadili karena suatu perkara pencurian. Yang mengadili, ya, pak hakim yang itu-itu juga. Pihak keluarga korban, yang tak puas, lalu mengadu ke pengadilan tinggi. Dan barulah diketahui bahwa pak hakim, ternyata, seorang penderita penyakit saraf. Menurut atasannya, Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan, Mukmin Yus Siregar, hakim yang tadi sebenarnya sudah setahun tak pernah diberi perkara. Tapi ia rajin bcrobat dan pada saat terakhir, menyodorkan surat keterangan dokter, yang menyatakan dirinya sudah sembuh. Ia lalu coba-coba memegang perkara lagi, dan . . . ternyata pak hakim belum bisa diandalkan untuk berlaku adil terhadap orang-orang waras. Bukan berarti bahwa hakim yang waras mental dan moralnya tak bisa dianggap lalai. Hakim Yahya Wijaya dari Pengadilan Negeri Surabaya, contohnya. Wijaya, pekan lalu, dikenai tindakan administratif. Alasannya, menurut Ketua Pengadilan, "Ia lalai, sehingga terlambat mengirimkan berkas banding perkara Sutiko dan Sutikno." Kakak beradik Tiko dan Tikno, tadinya, dihukum masing-masing 5 tahun 6 bulan dan 2 tahun 6 bulan penjara. Keduanya terbukti membunuh di rumah A. Wenas, tokoh sepak bola, di Surabaya. Tapi pada bulan Januari 1985, keduanya terpaksa dilepas dari LP, karena pengadilan tinggi terlambat menerima berkas banding dari Pengadilan Negeri. Keluar dari LP Kalisosok, Sutiko bikin ulah lagi. Ia mencoba memeras seorang pengusaha bernama Bintoro, dengan cara mengirimkan surat ancaman. Syukur, akhirnya Sutiko bisa dibekuk, dan kini ia kembali harus meringkuk di tahanan (TEMPO, Kriminalitas, 8 Februari 1986). Soekirno, Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, menyatakan bahwa tindakan terhadap bawahannya terpaksa diambil, "Demi menjaga dan menegakkan wibawa pengadilan." Soekirno agaknya tak ingin dituding bahwa pihaknya hanya berani menindak orang luar -- pengacara -- tapi juga konsekuen terhadap kesalahan yang dilakukan orang dalam sendiri. Ia memang tak sependapat bila dikatakan bahwa contempt of court seolah hanya untuk membatasi gerak pengacara atau wartawan. "Kami yang ada dalam lembaga peradilan juga tak kalah takut. Saya sendiri juga ngeri," katanya. Tapi, ia setuju perlunya undang-undang tentang contempt of court. Dindin S. Maolany, Wakil Direktur LBH Bandung, juga setuju. Asal saja, katanya, penerapannya benar-benar secara menyeluruh. Yaitu untuk hakim, pengacara, jaksa, polisi, dan semua pihak yang berhubungan dengan lembaga peradilan. Yang disayangkan, bila semata bertujuan menghantam kasus-kasus yang baru-baru ini ramai. "Kalau hanya untuk itu, saya yakin tujuannya tak akan tercapai," ujarnya. Yang dimaksud, tentu, agar kebenaran dan keadilan lebih bisa ditegakkan. Dan istilah dagang hukum, komersialisasi jabatan, dan mafia peradilan tak lagi terdengar. Surasono Laporan Biro Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini