Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Putusan MK soal usia calon wakil presiden memuluskan jalan politik Gibran.

Hal ini mengukuhkan dinasti politik Presiden Joko Widodo.

Dinasti politik merusak tatanan demokrasi dan menyuburkan korupsi.

Gde Siriana

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS) dan kandidat Doktor Ilmu Politik Universitas Padjadjaran

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

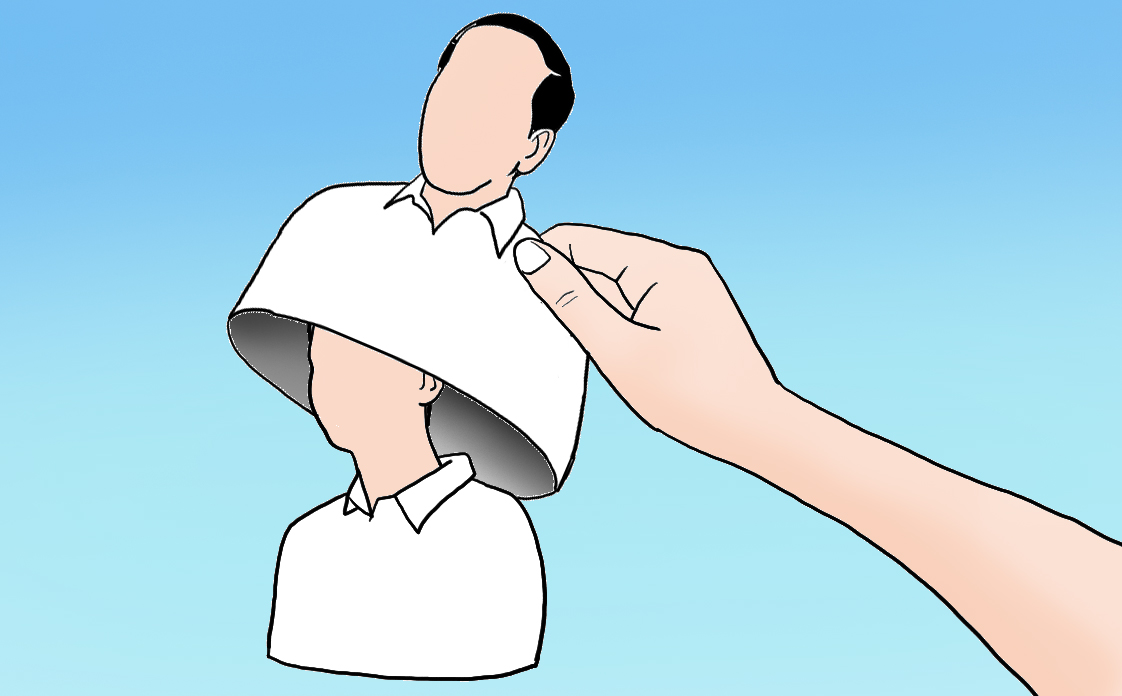

Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo dan putra Presiden Joko Widodo, akhirnya mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo Subianto pada Rabu, 25 Oktober lalu. Drama ini menjadi episode lanjutan yang menegangkan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memberi “karpet merah” bagi Gibran dengan menyiasati aturan Undang-Undang Pemilihan Umum mengenai syarat usia calon wakil presiden yang memungkinkan Gibran menjadi calon wakil presiden.

Barangkali ada pihak yang bersukacita dengan peristiwa langka dan pertama kali terjadi dalam kancah perpolitikan Indonesia pada era reformasi ini. Orang dapat punya perspektif tentang anak muda yang berani menjadi kandidat calon presiden atau wakil presiden dan membandingkannya dengan Emmanuel Macron di Prancis pada 2017. Bahkan, jika terpilih sebagai wakil presiden, usia Gibran nanti lima tahun lebih muda daripada Macron, yang terpilih sebagai Presiden Prancis saat berusia 39 tahun.

Namun orang juga tidak bisa mengingkari bahwa persoalan sesungguhnya bukan pada batasan usia atau jabatan publik Gibran saat ini. Perebutan kursi wakil presiden yang akan diikuti Gibran dilaksanakan pada masa pemerintahan bapaknya sendiri, Joko Widodo, yang tersisa satu tahun lagi. Apakah ini sebagai tanda lahirnya dinasti politik Jokowi? Artikel ini akan membahas apa saja faktor-faktor yang mendukung kemunculan dinasti politik dan dampaknya bagi Indonesia.

Senator Filipina, Jovito Salonga, menyebut dinasti politik sebagai perpanjangan dan bentuk terburuk dari nepotisme. Istilah nepotisme berasal dari kata nepos (nephew), yang berarti keponakan. Istilah ini diambil dari tradisi kepausan Roma ketika beberapa paus mengangkat keponakannya, karena paus tidak memiliki anak, untuk meneruskan dinasti kepausan. Misalnya Paus Callixtus III mengangkat Rodrigo menjadi kardinal, yang kemudian menjadi Paus Alexander VI.

Hari ini, nepotisme dipahami sebagai pemberian keuntungan, hak istimewa, atau kedudukan kepada kerabat atau teman dekat dalam suatu pekerjaan atau bidang tertentu (Cambridge Dictionary, 2020). Adapun suatu dinasti politik atau keluarga politik adalah sebuah keluarga, dari garis keturunan sedarah atau perkawinan, yang anggotanya banyak terlibat dalam politik, khususnya politik elektoral. Pemahaman ini tidak merujuk pada dinasti dalam monarki karena keluarga kerajaan tidak dianggap sebagai keluarga politik.

Meskipun ada beragam pemahaman antara dinasti politik (political dynasty), politik dinastik (dynastic politics), dan demokrasi dinasti (dynastic democracy), istilah yang belakangan itu sering bergantian digunakan. Dalam perspektif praktik demokrasi, semua pemahaman tersebut merujuk pada hal yang sama, yaitu sebagai bentuk demokrasi yang ditandai dengan suksesi berdasarkan garis keturunan yang sama atau transmisi kekuasaan di antara anggota keluarga penguasa terpilih. Singkatnya, inilah sistem kontestasi politik yang berbasis kekeluargaan.

Praktik dinasti politik umum terjadi hampir di semua negara, meskipun dampaknya tidak selalu buruk. Misalnya keluarga-keluarga yang mendominasi politik di Amerika Serikat, Jepang, Inggris, atau India. Dalam beberapa studi, nepotisme dan dinasti politik tidak selalu mengandung makna buruk. Studi L. P. Carpenter, dalam "Corporatism in Britain 1930-45" dalam jurnal Journal of Contemporary History (1976), tentang korporasi di Inggris menunjukkan kecenderungan menyetujui praktik nepotisme. Berdasarkan hasil risetnya, 96 persen responden menegaskan bahwa koneksi penting untuk menemukan pekerjaan dan bahkan 73 persen responden menyatakan bahwa koneksi itu mutlak perlu dalam mencari pekerjaan.

Studi di negara seperti Islandia juga menunjukkan dinasti politik yang tidak mengandung terminologi negatif. Rendahnya kandidat politik berkualitas sangat mungkin terjadi di negara-negara demokrasi maju, yang jumlah penduduknya sangat sedikit. Misalnya Islandia hanya memiliki populasi sekitar 320 ribu orang sehingga lebih dari 30 persen anggota parlemen di Islandia dalam beberapa tahun terakhir adalah politikus lama. Tidak mengherankan pula jika politikus di sana mempunyai ikatan keluarga, baik secara langsung maupun melalui pernikahan, dengan politikus lain, sebagaimana dipaparkan Daniel M. Smith dalam Succeeding in Politics: Dynasties in Democracies, Dissertation, Political Science (2012).

Sebaliknya, penelitian di beberapa negara di Asia Tenggara dan Asia Selatan menunjukkan dampak yang buruk. Penelitian di Thailand,yang diparkan Yoshinori Nishizaki dalam "Dynastic Democracy: Political Families of Thailand" di jurnal Contemporary South East Asia (2023), misalnya, menunjukkan bahwa demokrasi dinastik Thailand menjalankan sistem politik berupa hubungan keluarga dan struktur otoriter yang menghalangi kemauan mayoritas politik. Dari penelitian tersebut, yang menjadi persoalan besar adalah dinasti politik bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, yaitu kebebasan, kesamaan, dan keadilan.

Studi-studi yang ada menunjukkan empat faktor yang mendukung dinasti politik. Pertama, struktur insentif. Smith (2012) menjelaskan bahwa struktur insentif adalah peluang akses anggota dinasti yang berkuasa untuk hidup jauh lebih baik dibanding konstituen mereka dan hal ini akan memberikan insentif yang lebih besar bagi keluarga elite untuk berupaya mempertahankan kekuasaan mereka.

Di Indonesia, fenomena struktur insentif dapat dilihat dari para elite di beberapa partai politik yang menempatkan anak, istri/suami, atau anggota keluarga lainnya dalam posisi tinggi di kepengurusan partai, menempati posisi teratas dalam daftar calon anggota legislatif, atau menjadi kandidat dalam kompetisi kepala daerah. Sering kali hal itu dilakukan tanpa mempertimbangkan kemampuan personal maupun kultural kompetisi dan jenjang karier politik internal partai. Kekuasaan, status, dan jaminan material yang melimpah sebagai pejabat publik menjadi motivasi utama untuk mempertahankan posisi sebagai keluarga politik. Ada sifat aji mumpung di sini. Faktor ini menjelaskan mengapa putra dan menantu Presiden Joko Widodo "dipaksakan" untuk mengikuti kontes kepala daerah secara bersamaan pada periode kedua Jokowi.

Kedua, adat istiadat atau budaya feodal yang masih melekat di tengah masyarakat Indonesia. Feodalisme sering kali menimbulkan konflik loyalitas (conflicting-loyalties) antara kewajiban-kewajiban terhadap keluarga dan kewajiban terhadap negara. Gunnar Myrdal, dalam An Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations (1968), menjelaskan bahwa konflik itu sebagai kesetiaan yang lebih besar kepada kelompok sempit, misalnya keluarga, kasta, suku, agama, dan masyarakat yang bahasanya sama. Faktor ini menjelaskan mengapa Presiden Joko Widodo sangat berambisi agar Gibran dapat maju sebagai calon wakil presiden. Meskipun pada akhirnya memenuhi persyaratan pendaftaran setelah dibantu MK, seharusnya kepentingan bangsa dan negara diprioritaskan, yaitu bahwa saat ini Indonesia membutuhkan pemimpin hebat yang mampu mengatasi berbagai persoalan di tengah ketidakpastian dunia. Seharusnya nilai-nilai, etika, dan moral ditunjukkan Presiden Joko Widodo sebagai warisan yang bernilai bagi pembangunan demokrasi.

Ketiga, Menurut Richard Robison and Vedi R. Hadiz dalam Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in An Age of Markets (2004), desentralisasi, yang seharusnya menyuburkan demokrasi hingga ke tingkat lokal, justru melahirkan raja-raja kecil di daerah, seperti keluarga politik Ratu Atut di Banten dan Limpo di Makassar. Kekuasaan dan akses sumber daya daerah diperebutkan oleh keluarga-keluarga politik di daerah yang didukung oleh pengurus pusat partai yang berafiliasi dengan keluarga politik di daerah. Desentralisasi memang diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tapi kekuasaan partai politik tetap sangat sentralistik. Hal ini menyebabkan akses politik di daerah terbatas hanya pada keluarga tertentu dan sangat berkuasanya elite pengurus pusat partai dalam menentukan kandidat kepala daerah. Sering terjadi pengurus partai di daerah sudah menetapkan kandidat sesuai dengan aspirasi daerah, tapi kemudian dibatalkan dan digantikan oleh pengurus pusat. Pemilihan kepala daerah di Medan pada 2020, dengan Bobby Nasution menantu Presiden Joko Widodo menjadi kandidatnya, dapat dijadikan contoh. DPP PDIP tidak memberikan rekomendasi untuk mengusung Akhyar Nasution, inkumben yang juga kader lama PDIP, melainkan memberikan rekomendasi kepada Bobby, yang saat itu tidak dikenal luas oleh pemilih.

Keempat, institusi hukum yang lemah dan tidak independen. Lembaga hukum dijadikan alat politik dan menggunakan “tipuan magis hukum” (tricks of legal prestidigitation) untuk membenarkan tujuan yang mementingkan diri sendiri. Dalam praktik di Indonesia, banyak pakar hukum yang mengkritik putusan MK mengenai syarat usia calon wakil presiden, baik secara legal maupun dari sisi urgensinya, bahwa itu diputuskan semata-mata ditujukan untuk memberi jalan bagi Gibran agar dapat maju sebagai calon wakil presiden.

Saya berpendapat bahwa, dalam konteks Indonesia, demokrasi dinasti atau dinasti politik hanya akan melahirkan rezim keserakahan, predator politik, dan pemerintahan turun-temurun yang invalid dan korup. Demokrasi menghendaki terselenggaranya good governance sehingga orang memiliki akses politik dan pelayanan publik yang sama. Namun dinasti politik yang dikendalikan oleh ambisi kekuasaan keluarga secara struktural akan memupus harapan banyak orang yang memiliki bakat, kreativitas, kemampuan, pengetahuan, dan visi untuk membawa bangsa dan negara ini ke masa depan yang lebih baik.

Dinasti politik di tengah budaya korupsi yang sudah menyebar ke semua level birokrasi pusat dan daerah sudah pasti akan memperparah jumlah kasus korupsi di Indonesia. Pada era Presiden Joko Widodo, kasus korupsi mengalami tren naik. Berdasarkan data ICW, ada 579 kasus korupsi yang telah ditindak di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah itu meningkat 8,63 persen dibanding pada tahun sebelumnya, yang sebanyak 533 kasus. Bahkan, pada semester I tahun 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima 2.707 laporan dugaan korupsi.

Penguasaan sumber daya negara oleh keluarga dalam waktu lama sudah dapat dipastikan akan berdampak besar pada kesejahteraan rakyat akibat kebijakan ekonomi dinasti politik yang cenderung eksklusif dan meningkatkan peluang korupsi. Saat ini saja, ketimpangan ekonomi di Indonesia sudah semakin lebar. Per Maret 2023, BPS mencatat rasio gini naik ke level 0,388 dari sebelumnya 0,381 pada September 2022 dan 0,384 pada Maret 2022. Dengan suburnya dinasti politik, sangat memungkinkan ketimpangan kesejahteraan semakin lebar.

Kualitas demokrasi Indonesia di era Presiden Joko Widodo masih jauh dari harapan. Indeks demokrasi Indonesia versi EIU (The Economist Intelligence Unit) pada 2015 mencapai 7,03 dan di peringkat ke-49 dari 167 negara serta pada 2022 turun ke 6,71 dan berada di peringkat ke-54 dari 167 negara, yang menempatkan Indonesia ke dalam kategori demokrasi cacat (flawed democracy). Dinasti politik yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi hanya akan menambah suram wajah demokrasi Indonesia. Akan banyak predator politik muncul di panggung yang melihat rakyat hanya sebagai mangsa mereka. Membelah, membegal, atau mengakuisisi partai adalah istilah yang sering terdengar di era pemerintahan Jokowi.

Politik dinasti, yang dicontohkan oleh Presiden Joko Widodo bersama putranya, Gibran, akan menghancurkan nilai-nilai, yang menjadikan moral, etika, dan semangat yang ditanamkan pada generasi muda menjadi bias. Untuk memajukan nilai-nilai, institusi, dan peradaban Indonesia, politik harus terbuka untuk semua orang. Mengubah kekuasaan, politik, dan jabatan publik menjadi monopoli keluarga adalah tindakan egoistis, tidak demokratis, dan merusak tatanan sosial yang menghalangi pencapaian sebagai bangsa yang beradab dan bermartabat. Politik tanpa rasa malu rezim keserakahan seperti ini sedang menanam benih kutukan bagi generasi masa depan.

Tidak ada undang-undang yang melarang dinasti politik dan biarkan rakyat yang memilih adalah alasan yang sering digunakan pendukung dinasti politik. Namun, jangan lupa, demokrasi bukan hanya pada saat pencoblosan kertas suara. Demokrasi juga harus mencerminkan bagaimana keterlibatan dan kehendak rakyat dalam proses rekrutmen kandidat elektoral. Tanpa terlibat dalam proses itu, rakyat hanya dipaksa untuk memilih kandidat yang tersedia, siapa pun mereka.

Pertaruhan dalam memilih pemimpin nasional sangatlah besar, sebesar akibat dari sebuah kesalahan yang dilakukan oleh semua pemangku kepentingan pemilu. Karena itu, dinasti politik, demokrasi dinasti, atau politik dinasti harus dilawan. Membangun demokrasi bersamaan dengan penguatan hukum adalah cara Indonesia mewujudkan keadilan dan menjadi bangsa yang beradab.

PENGUMUMAN

Redaksi menerima tulisan opini dari luar dengan syarat: panjang sekitar 5.000 karakter (termasuk spasi) atau 600 kata dan tidak sedang dikirim ke media lain. Sumber rujukan disebut lengkap pada tubuh tulisan. Kirim tulisan ke e-mail: [email protected] disertai dengan nomor kontak dan CV ringkas.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo