Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Atmakusumah dapat disebut sebagai peletak dasar prinsip kebebasan pers melalui pembentukan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.

Bagi Atmakusumah, kerja jurnalistik bukan sekadar menjadi ‘kuli tinta’, melainkan keberpihakan menegakkan kebenaran, menolak tunduk pada kekuasaan, sekaligus kerja mulia pencerdasan publik.

Atmakusumah pernah diundang Universitas Leiden untuk menjadi penguji disertasi.

KABAR duka meninggalnya Atmakusumah Astraatmadja saya terima siang itu, Kamis, 2 Januari 2025. Dalam tempo singkat, kabar itu meluas ke banyak orang, termasuk komunitas jurnalis, para anggota Dewan Pers, dan sejumlah organisasi masyarakat sipil yang berkaitan dengan aktivitas almarhum.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dua pekan sebelum menerima kabar duka itu, pada 20 Desember 2024, saya sempat menjenguk beliau di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta. Tiga hari sebelumnya, Tri Laksmana Astraatmadja, putra beliau, mengabarkan kepada saya bahwa ayahnya masuk RSCM dan sedang dalam kondisi kritis. Keluarga membawa Pak Atma—begitu beliau akrab disapa—ke unit perawatan intensif RSCM karena kondisinya menurun setelah sakit sejak tiga pekan sebelumnya.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Saat menjenguk beliau, saya sempat mencium tangannya dan berusaha berkomunikasi. Tak disangka, beliau menggerakkan dahinya. Tri Laksmana sempat terkejut melihat gerakan itu karena sejak dirawat di RSCM, Pak Atma tak menunjukkan respons berarti. Hari itu menjadi perjumpaan terakhir saya dengan beliau.

Pak Atma lahir di Labuan, 20 Oktober 1938. Ia berasal dari keturunan priayi atau kaum bangsawan, yang memungkinkannya berhak menyandang gelar kebangsawanan. Namun ia tak pernah menggunakannya.

Di kalangan jurnalis, namanya tak asing. Ia bisa disebut sebagai peletak dasar prinsip kebebasan pers melalui pembentukan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Kala itu, ia adalah satu-satunya orang dari luar Departemen Penerangan yang diminta turut membahas Rancangan Undang-Undang Pers sebelum diserahkan ke Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat.

Presiden Abdurrahman Wahid menetapkan Atmakusumah sebagai Ketua Dewan Pers periode 2000-2003 bersama Wakil Ketua R.H. Siregar dan tujuh anggota lainnya pada 19 April 2000. Saat berkiprah di Dewan Pers, Pak Atma mengembangkan jaminan perlindungan kebebasan pers. Ia kerap berkeliling Indonesia mengupayakan pendidikan, menyelesaikan masalah hukum, menjadi ahli, dan menuliskan banyak pemikiran dalam opini ataupun buku.

Buku-buku yang ditulis Pak Atma antara lain Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia (2002), Tuntutan Zaman Kebebasan Pers dan Ekspresi (2009), serta Pers Ideal untuk Masa Demokrasi (2018), termasuk biografi yang disunting Lukas Luwarso, Menjaga Kebebasan Pers: 70 Tahun Atmakusumah Astraatmadja (2008). Kehidupan dan pemikiran Pak Atma menjadi sumber pengetahuan serta inspirasi kebebasan pers.

“Jalan Pedang”

Pak Atma punya kegemaran membaca berbagai karya sastra. Ia sering menyimak karya William Shakespeare, Pramoedya Ananta Toer, hingga Idrus—yang pernah ditahbiskan sebagai pelopor prosa Indonesia angkatan 45. Ia menuntaskan pula membaca novel ataupun cerpen Maxim Gorky, Boris Pasternak, Fyodor Dostoyevsky, Leo Tolstoy, Guy De Maupassant, Honore de Balzac, Ernest Hemingway, dan John Steinbeck (Luwarso, 2008).

Atmakusumah pernah mengaku sebagai pengagum pemikiran Karl Marx. Bahkan, suatu kali, salah satu perusahaan penerbit menolak menerbitkan karya Pak Atma karena dianggap turut menyebarkan pemikiran Karl Marx yang kerap dikaitkan dengan ide komunisme. “Meski tak menyukai ide komunisme yang menggunakan kekerasan dan teror untuk mencapai tujuannya, saya mengagumi Marx sebagai pemikir,” begitu katanya (Luwarso, 2008).

Jurnalistik ditekuninya sejak duduk di bangku sekolah menengah atas. Atmakusumah kala itu menjabat pimpinan redaksi majalah Siswa dan aktif menulis di majalah anak, Kunang-kunang. Namun, ketika menjadi jurnalis harian Indonesia Raya, ia banyak belajar dan bersolidaritas dari Mochtar Lubis—sosok utama di harian itu yang oleh David T. Hill disebut sebagai "the most courageous and outspoken maverick" (pembangkang paling berani dan lantang) pada masa sejarah jurnalisme pasca-kemerdekaan. Indonesia Raya terbit perdana pada 29 Desember 1949, dengan dipimpin Mochtar.

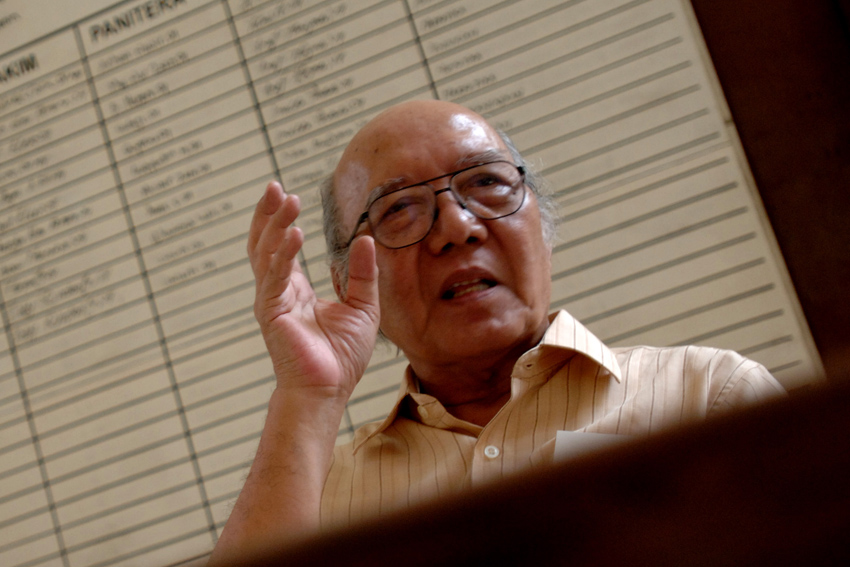

Atmakusumah Astraatmadja dalam sidang gugatan perdata PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) kepada PT Tempo Inti Media Tbk, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 27 Mei 2008. TEMPO/Amston Probel

Pemberitaan dan ulasan Indonesia Raya terhadap perkembangan isu sosial serta politik pada masa itu sangat kritis. “Jurnalisme ala Indonesia Raya itu jelas menjaga idealisme, bahkan kerap tak berhitung kepentingan bisnisnya. Beritanya menyasar kekuasaan, kritiknya lugas, bahasanya mudah dicerna tanpa perlu eufemisme. Karakter berita Indonesia Raya memang tak bisa dilepaskan dari sosok Mochtar. Dari Indonesia Raya, saya belajar, bersahabat, dan saling percaya dalam merawat standar kualitas jurnalisme,” demikian Atmakusumah membagi pengalamannya (Mei 2009).

Bukan saja kritis terhadap situasi sosial politik—sama halnya dengan Mochtar—Atmakusumah memiliki prinsip yang sama, yakni kritis terhadap pemberitaan. Mochtar dijebloskan ke penjara pada 1956. Atma pun menggantikan posisinya sebagai redaktur pelaksana, sebelum akhirnya Indonesia Raya dibredel Sukarno pada 1958. Setelah pembredelan itu, Atma sempat tak punya pekerjaan selama setahun. Ia memutuskan melanjutkan studi di Perguruan Tinggi Djurnalistik yang kemudian berganti nama menjadi Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP).

Pada saat yang sama, Indonesia Raya terbelah karena konflik internal antara kubu Hasjim Mahdan dan Mochtar Lubis. Otoritas politik Orde Lama, melalui Penguasa Perang Daerah (Paperda) Jakarta, hanya memberi surat izin terbit kepada Indonesia Raya versi Hasjim. Namun akhirnya Indonesia Raya kala itu hanya bertahan tiga bulan karena ditinggalkan pelanggannya. Sementara itu, Atma memutuskan berpihak kepada Mochtar Lubis.

Begitulah keyakinan Atma. Bagi dia, jurnalisme adalah jalan pedangnya. Ia seakan-akan membuktikan kerja jurnalistik bukan sekadar menjadi "kuli tinta", melainkan keberpihakan menegakkan kebenaran, menolak tunduk pada kekuasaan, sekaligus kerja mulia pencerdasan publik.

“Guru Besar ala Leiden”

Sekitar Agustus 2014, promotor sekaligus Direktur Van Vollenhoven Institute atau Leiden Law School, Jan Michiel Otto, menghubungi saya melalui sambungan telepon untuk menyampaikan undangan kepada Pak Atma. Ia mengundang Pak Atma datang ke Belanda sebagai penguji eksternal dalam promosi doktoral ilmu hukum yang akan saya jalani. Dari tiga kandidat yang diusulkan, hanya Atmakusumah yang tidak menyandang gelar guru besar, apalagi kesarjanaan ilmu hukum. Namun majelis doktoral Universitas Leiden mengizinkan Atmakusumah duduk sebagai penguji doktoral.

Undangan itu menjadi cerita langka bagi Universitas Leiden yang berdiri pada 1575. Dengan mengundang Atma, kampus yang dikenal dengan moto praesidium libertatis atau benteng kebebasan ini menunjukkan penghargaannya terhadap gagasan atau pemikiran seseorang ketimbang jabatan atau gelar dan pangkat.

Sidang pengujian disertasi saya soal “Kebebasan Pers, Politik dan Hukum di Indonesia: Studi Sosio Legal” pada 11 Desember 2014 itu bisa dibilang menjadi sejarah bagi kampus tersebut karena pertama kalinya dihadiri penguji non-doktoral atau profesor. “(Diundang ke Leiden) juga sejarah bagi saya, pertama kali bisa menguji seorang calon doktor,” begitu Atmakusumah berkelakar pada waktu itu.

Atmakusumah Astraatmadja (kiri) saat menjadi penguji disertasi di Universitas Leiden, Belanda, 11 Desember 2014. Foto: Tri Laksmana Astraatmadja

Kisah ini menunjukkan pengakuan akademik bukanlah soal gelar atau jabatan, melainkan produksi pengetahuan, seperti yang dilahirkan dari pemikiran Atmakusumah yang begitu banyak. Tak hanya bagi dunia jurnalisme, pemikiran Atmakusumah "menjadi doktrin" dalam praktik peradilan Indonesia. Pemikiran dia juga seolah-olah menjadi prinsip-prinsip mendasar yang mempengaruhi perkembangan sistem hukum pers di Indonesia.

Sebagai seorang pemikir, tentu layak bagi Atma duduk di jajaran guru besar di Academiegebouw Leiden. Ia juga dikenal sebagai pengajar yang penuh komitmen. Pada 1992, Atmakusumah ditawari bergabung mengajar di Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS). “Saya perlu berunding dengan istri dan anak-anak karena gaji saya akan jauh lebih rendah,” ucap Atma sambil tertawa (Luwarso, 2008). Kerja mengajar tak bisa dirangkap dengan jabatan, itulah prinsip yang selalu ia pegang.

Sejak itu, ia berkarier sebagai pengajar hingga menjabat direktur di LPDS. Atmakusumah kerap hadir memberikan pelatihan, seminar, menulis, dan menyempatkan memberikan pembelaan dengan menjadi ahli kasus pers di pengadilan. Salah satu jurnalis yang pernah ia bela adalah Andi Syahputra dari Suara Independen dalam kasus “Soeharto Seperti Raja Telanjang” (1996). Atma menggambarkan ketelanjangan itu sebagai metafora keberanian dalam tulisan kritis secara jujur tatkala semua orang tunduk kepada Soeharto.

Atmakusumah adalah sosok yang demokratis, berprinsip, pekerja keras, dan tidak sekalipun meremehkan pekerjaan yang diamanahkan sebagai jurnalis, termasuk dedikasinya sebagai pengajar jurnalistik. Bersama Mochtar Lubis, Atmakusumah telah mengajarkan makna berani, kritis, dan independen dalam dunia jurnalistik. Hal ini bukan semata-mata soal kiprah mereka di Indonesia Raya, lebih jauh lagi, ajaran dan pemikiran mereka menjadi warisan istimewa bagi perjuangan kebebasan pers di Indonesia. Penulis Chris Wibisana menyebut kisah Atmakusumah sebagai jurnalis ibarat "the last of the mohicans".

Memang belum ada gelar doctor honoris causa yang diberikan kepada Atmakusumah atas pemikiran dan dedikasinya karena kampus di Indonesia memilih memberikan gelar itu kepada pejabat atau penegak hukum. Gelar kehormatan itu justru diberikan oleh Leiden, yang menyebutnya sebagai zeergeleerde opponens (lawan yang amat terpelajar). Selamat jalan, guru kebebasan pers Indonesia. ●

Redaksi menerima artikel opini dengan ketentuan panjang sekitar 5.000 karakter (termasuk spasi) atau 600 kata dan tidak sedang dikirim ke media lain. Sumber rujukan disebutkan lengkap pada tubuh tulisan. Kirim tulisan ke e-mail: [email protected] disertai dengan foto profil, nomor kontak, dan CV ringkas.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo