Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

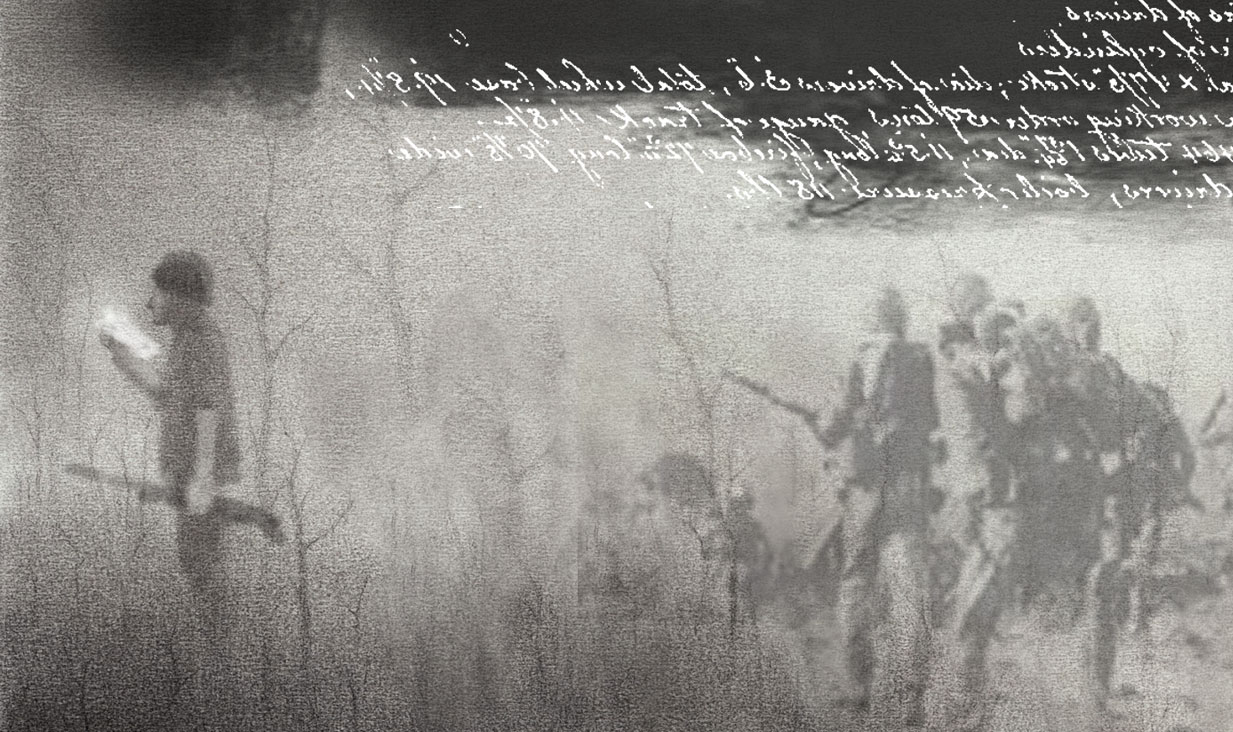

Pertempuran Jarak Dekat

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Jemmy Piran

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Akhir Desember 1980.

Dianaku yang baik, semoga harimu masih tetap hangat.

Hujan makin intens turun. Tanah mulai menumbuhkan rerumputan. Lumut-lumut keluar dari persembunyian. Sungai-sungai meluap. Tak banyak kegiatan yang kami lakukan, kecuali berburu binatang untuk keperluan makan sambil menunggu perintah dari markas pusat. Beberapa tentara masih mengintai dan belum pulang membawa berita. Di markas inilah untuk pertama kali aku baru tahu bahwa daging ular ternyata bisa dimakan.

Diana, rupaku hilang bentuk, keadaanku semakin memprihatinkan. Mentalku kian koyak oleh pengalaman-pengalaman perang yang kualami. Aku menjadi lebih sensitif dan temperamen. Sungguh, aku dililit perasaan pedih dan keputusasaan yang menikam karena selalu memikirkan apakah aku akan bertemu dengan dirimu atau hanya tersisa namaku tergiang di kepalamu. Desakan untuk melarikan diri selalu muncul setiap memikirkanmu, tapi aku tidak tahu di titik mana saat ini kami berada. Ketika terlalu memikirkanmu, aku duduk di tepi jurang, pada sebuah batu yang menanjung. Aku mencoba menebak-nebak di mana arah Kota Dili, tapi selalu gagal. Beberapa anak juga terlibat dalam tebak-tebak arah itu. Sedikit harapan dan keriangan itu tidak bertahan lama karena para tentara melarang kami berkumpul.

“Mau pulang?” tanya komandan. Banyak di antara kami cepat-cepat mengangguk.

Komandan itu tersenyum, “Peranglah yang akan membawa kita pulang.”

Kami tidak mengerti maksudnya. Ia mengetahui ketidakmengertian kami. Ia lalu berkata dengan suara penuh penekanan, seperti menegaskan, “Kecuali semua Fretilin sudah kita bunuh. Kita tidak akan pulang selagi masih ada Fretilin di tanah Timor. Kalian tahu? Tanah ini adalah milik Indonesia.”

Mendengar itu, kami tertunduk. Kami sadar bahwa perang ini tidak akan membawa kami pulang. Kami adalah pasukan yang berada di garis depan. Kami tidak hanya berperang melawan Fretilin, tapi juga alam.

Di lembah-lembah yang jauh, masih terdengar dentum tembakan. Bahkan pada malam yang hening sering terlihat pijar api dari moncong senapan. Kami menduga itu bukan tembakan dalam perang, melainkan perburuan babi-babi hutan oleh para Fretilin.

Diana, aku merasa benar-benar tertekan. Aku ingin menyudahi semua ini, lalu menjalani kehidupan sebagaimana sediakalanya. Aku ingin kita hidup bahagia, membicarakan kembali perang yang telah kita lewati di waktu senja. Atau membicarakan kehidupan rohani kita, di depan sebuah gereja sambil memberi makan burung pipit.

Aku merindukan masa di mana pada hari-hari menjelang Natal terdengar lagu-lagu Natal dari arah gereja atau rumah paroki. Atau lagu Malam Kudus yang selalu membawaku terbang amat jauh. Atau mendengar lagu tentang Betlehem, kota suci. Untuk mengobati itu semua, saat tengah malam, kuruncingkan telinga, barangkali di kejauhan terdengar lagu mendamaikan itu. Tidak ada. Hanya terdengar bunyi tembakan.

Sedih sekali rasanya, kami tidak merayakan Natal. Malam Kudus hanya diganti dengan kesunyian yang amat pekat. Tidak ada pijar cahaya lampu obor yang berada di sekeliling markas. Tak ada perayaan atau ucapan selamat, bahkan kami dilarang mengeluarkan suara. Malam terasa amat mencekam. Angin basah dan lembap yang datang dari arah lembah membuatku menggigil kedinginan, tak bisa memejamkan mata. Gigiku bergemeletuk. Aku sudah berusaha meringkuk sedemikian rapat, tapi tidak bisa mengusir dingin.

Menjelang dini hari, hujan berhenti, angin mati. Kaki langit berwarna jingga kemerahan. Awan bergerak entah ke mana. Alam seperti tunduk pada perayaan pesta Natal.

Kami semua keluar dari kemah, memandang takjub ke arah timur, hanya beberapa yang tetap menjaga situasi, berada di pos agak jauh di bawah.

Barangkali semesta lelah melihat kekacauan sehingga memberi jeda dalam hidup kami untuk menikmati keheningan pagi yang mendamaikan ini. Langit cerah menyambut matahari pagi. Angin bertolak pelan dari arah lembah, membawa kabut tipis, menutup permukaan bukit. Aku menarik napas panjang dari hidung, lalu membuang melalui mulut. Tidak hanya sekali. Entah yang keberapa aku merasa dadaku lebih ringan.

“Selamat Natal, semesta. Selamat Natal, tanahku, bumi Timor Lorosae. Selamat Natal, Diana.” Kalimat itu hanya ada dalam hatiku.

Tak berselang lama, keheningan dan kedamaian pagi itu pecah. Dari arah pos penjagaan terdengar teriakan, “Fretilin!” disusul tembakan. Kami langsung melompat, mengambil senjata, dan berlari ke arah pos penjagaan. Dua tentara di pos itu terdengar meraung kesakitan bagai binatang sekarat. Mereka terkena tembakan.

Dua tentara lain bergerak gesit mengambil alih pos penjagaan, melepaskan tembakan dengan senapan semi-otomatis yang sudah terpancang di depan pos ke arah datangnya para Fretilin. Tembakan itu mampu menahan pergerakan orang-orang kita sehingga kami yang datang kemudian bisa bergabung bersama dua tentara tadi di pos penjagaan.

Keras kepala dan kegesitan Fretilin perlu diakui. Mereka terus berusaha merangsek maju dengan memberi tembakan-tembakan balasan, tapi posisi kami lebih menguntungkan. Beberapa di antara anggota Fretilin kemudian berusaha memutar ke arah kanan, ke punggung bukit yang tak berjurang.

Mendapat perintah dari komandan, aku menjauh dari pos, berlari ke arah kanan, membantu memberi tembakan bersama beberapa tentara yang sudah berada di sana. Peluru-peluru dari Fretilin berdesingan di atas kepala dan sebagian berbenturan dengan batu-batu di depan kami.

Saat langit telah benar-benar terang, intensitas tembakan mulai berkurang.

Namun, beberapa menit kemudian, kembali terdengar rentetan tembakan yang berasal dari belakang pasukan Fretilin. Pasukan yang kami hadapi terkepung di tengah. Terdengar beberapa pasukan muncul dari kedalaman lembah.

Melihat situasi menguntungkan, kami merangsek maju, membuat Fretilin semakin terimpit di antara dua regu. Dari bawah lembah terdengar instruksi, tegas, dan jelas agar para Fretilin menyerah. Namun, suara itu disambut tembakan.

Komandan dari kelompok kami menjadi geram. Ia kemudian memaksa kami bergerak semakin mendekat ke arah Fretilin karena percaya bahwa serangan dari dua sisi akan mendesak Fretilin menyerah.

Setelah seruan berulang dan kondisi yang sudah agak mendesak, Fretilin menyerah. Mereka mengangkat tangan. Komandan regu menyuruh kami mengikat tangan mereka. Dua regu yang berada di lembah kemudian melakukan perjalanan lagi, menyusup ke dalam lembah.

Setelah semua orang terikat, seorang tentara membawa tali hutan panjang, yang kemudian kami tautkan pada setiap mereka. Kami menggiring mereka ke puncak bukit.

Di atas puncak itu, beberapa tentara mulai menginterogasi mereka. Setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh tentara tidak dijawab. Dan setiap itu pula popor senapan menghantam perut Fretilin yang diinterogasi itu. Dua di antara mereka dihantam tepat di kepala, membuat kepala bocor dan berdarah.

Lalu salah seorang tentara melepaskan ikatan dari yang lain. Ia kemudian menggorok leher Fretilin itu untuk menakuti yang lain. Tapi rupanya tindakan itu sama sekali tidak membuat mereka yang terikat itu takut.

“Merdeka!” mereka berteriak.

Pada puncaknya, semua yang terikat kami giring ke tebing. Tentara memanggil kami, anak-anak yang direkrut, memberi kami senapan.

“Tembak!” perintah komandan.

Kami memberondong tembakan ke arah Fretilin dengan membabi buta. Mereka semua tumbang ke dalam jurang. Terdengar ada yang mendebam di dasarnya.

“Natal membawa keberuntungan bagi kita,” ujar komandan. Untuk pertama kalinya komandan membuat lelucon yang terkesan garing dan dipaksakan. Kami sambut dengan tawa yang juga terkesan dipaksakan.

“Indonesia terlalu perkasa,” ujar komandan.

Kami mengangguk-angguk.

***

Menjelang sore, kami mendapat panggilan radio dari pangkalan militer pusat di Dili. Atas perintah tersebut, sore itu juga kami harus meninggalkan puncak bukit dan pergi ke sebuah perkampungan yang sudah ditentukan.

Sungai-sungai meluap dan kami harus menyeberanginya. Hujan kembali turun. Dalam keadaan demikian, kami menegakkan pendengaran tajam-tajam. Sebab, sering kali Fretilin melakukan penyergapan di situasi yang demikian.

Dalam perjalanan itu, kami bertemu dengan beberapa penduduk, yang kemudian membantu menunjukkan arah tempat kami tuju. Mereka tak ikut ketika kami ajak dan membuat kami curiga bahwa mereka juga bagian dari Fretilin.

Atas kecurigaan itu, tentara menginterogasi dan membunuh beberapa di antara mereka ketika ketahuan kerap membantu Fretilin. Yang tidak ditemukan kesalahan dipaksa mengikuti kami. Selain sebagai penunjuk jalan, kami berharap mereka bisa menjadi alasan bagi Fretilin tidak memberondongi kami dengan tembakan.

Menjelang malam, saat sebelum malam benar-benar turun, barisan depan terkocar-kacir. Terdengar tangisan dari orang-orang yang tadi kami paksa ikut. Tidak jauh dari kami, terdengar senapan kembali meletus. Entah dari mana datangnya orang-orang Fretilin, yang kini mengirimkan tembakan ke arah kami.

Penduduk yang tadi kami tahan lantas berhamburan lari. Kami membentuk barisan bertahan. Hanya beberapa yang terdengar mengirimkan tembakan ke arah kami. Barangkali dari beberapa suara teriakan itu, hanya dua orang yang membawa senapan. Seorang tentara kemudian mengirimkan bom ke arah datangnya tembakan, membuat tanah bergetar. Kami mendengar mereka berlari tunggang-langgang. Saat bom kedua dikirim, kami tidak lagi mendengar tembakan dari mereka.

Setelah melakukan pengecekan, kami mendapati beberapa di antara mereka meninggal. Ada yang membawa kelewang dan yang lain hanya membawa kayu pentungan. Sungguh kasihan mereka hari itu, Diana.

Kematian pada hari besar perayaan keagamaan terasa menyakitkan sekali. Kenapa baik dari pihak kita maupun tentara Indonesia tidak bisa menghentikan sementara perang hanya untuk menghormati orang-orang beribadah?

Perang rupanya lebih keji dari semua jenis kejahatan yang ada di atas bumi, Diana. Semoga penarikan kembali pasukan ini mengakhiri semua perang ini, tapi rupanya tidak.

Tunggu suratku selanjutnya, Diana. Sebab, pada suratku selanjutnya itu, akan kaubaca bagaimana kekejian itu dianggap biasa-biasa saja.

Salam hangat dari kekasihmu.

Jemmy Piran lahir di Sabah, Malaysia, 18 Februari. Alumnus PBSI di Universitas Nusa Cendana, Kupang. Cerpen-cerpennya tersiar di beberapa media massa. Buku-bukunya yang sudah terbit terdiri atas kumpulan cerpen berjudul Obituari Sebutir Telur, Seekor Ayam, dan Babi (Basabasi, 2018) serta dua novel berjudul Wanita Bermata Gurita (Laksana, 2020) dan Dalam Pelukan Rahim Tanah (Basabasi, 2021).

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo