Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Rindu Ibu dan Gagasan yang Menyertainya

Bagus Dwi Hananto

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

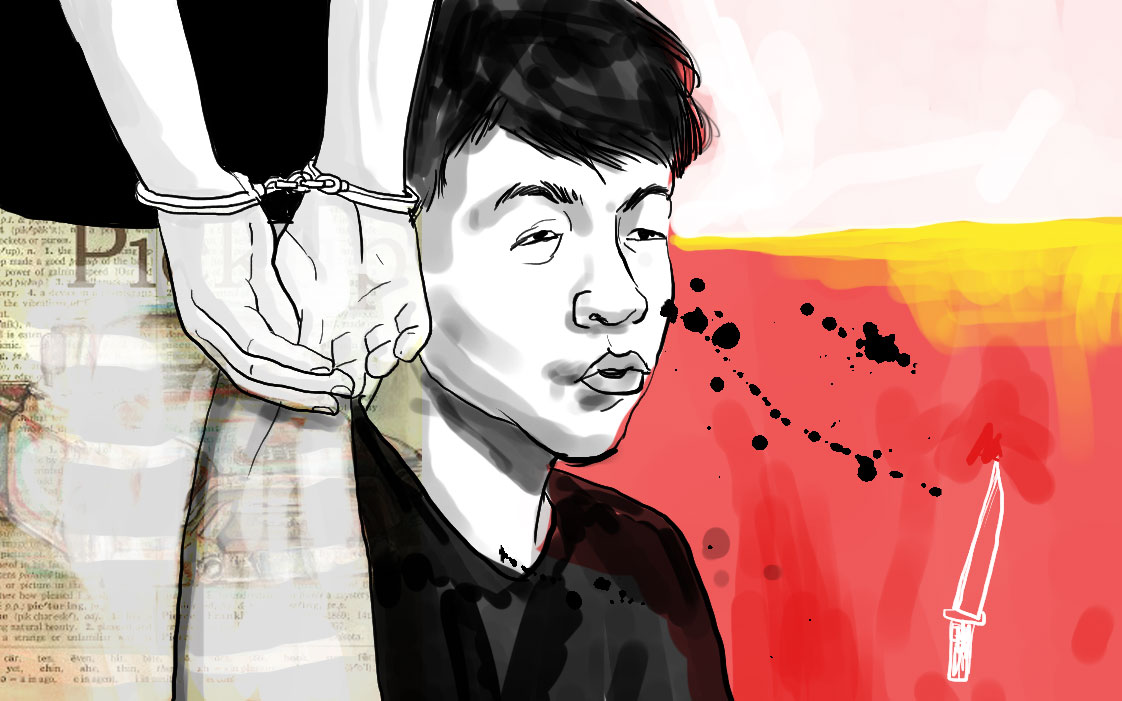

Situasi ini tidak terbayangkan bagi Jung-hwa. Di hadapannya ada seonggok tubuh orang yang selama ini selalu dia takuti, terbaring di atas genangan darah. Keringat sejagung-jagung meleleh dari pelipis Jung-hwa. Tidak seharusnya aku membuka jasa aneh macam begini, pikirnya. Jung-hwa yang kerap impulsif lantaran stres membuatnya memutuskan satu hal gegabah dengan membuka jasa menjual hidup di kolom jasa koran setempat, empat bulan lalu, tidak tahu kalau bakal berakhir berantakan. Klien kesekian yang mengetuk pintunya adalah orang yang hadir lagi setelah sekian lama. Itu membikin Jung-hwa teringat hari-hari menyedihkan di masa kecilnya. Punggung biru habis digebuki; muka lebam habis ditonjok. Dan ibunya yang sama-sama terpojok sebagaimana dirinya, babak belur di tangan orang itu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

***

Lee Jung-hwa memasuki kereta di Stasiun Guil. Sepanjang perjalanan, langit petang Anyangcheon menumpahkan nuansa suram musim gugur. Jung-hwa membenak, sudah lama sekali sejak dia pulang kampung. Dia menghitung 16 bulan, dua minggu, dan enam hari belum mudik. Bagaimana kabar ibunya sekarang. Membayangkan ibunya yang selalu menderita, tapi tabah, membuat Jung-hwa ingin menangis saat itu juga. Kenangan bersama ibunya di kampung justru membuat Jung-hwa teringat orang lain. Jung-hwa mendengus. Si bajingan itu entah ke mana kini, batin Jung-hwa. Tahu-tahu Jung-hwa teringat kebiasaan orang itu yang senang nonton pertandingan bisbol sambil minum miras.

Ayahnya suka marah kepada Jung-hwa dan ibunya. Jung-hwa dipanggil Si Dungu oleh ayahnya. Sedangkan ibunya selalu disebut Jelek. Suara melengking ayahnya waktu ngamuk, gertakannya yang tidak main-main waktu ngamuk, dan kebiasaan ayahnya yang senang main tangan pada ibunya dan juga pada Jung-hwa—semua itu akan teredam sejenak apabila ada pertandingan bisbol ditayangkan di teve. Jung-hwa menggelengkan kepala, menggusah masa lalu; membuyarkannya biar kembali ke masa kini. Semua gara-gara jalur kereta ini salah satunya terhubung ke stadiun bisbol Gocheok.

Jung-hwa mengedarkan pandangan ke atas kereta dan dia mendapati sebuah pemikiran aneh. Setelah bekerja sebagai tenaga ketik dan penyalin segunung dokumen selama tujuh tahun di gedung tengah-tengah kota metropolitan begini, rasa-rasanya dia sudah lelah. Dia merindukan ibunya. Mencemaskan ibunya meski seminggu sekali mereka saling bertukar kabar lewat telepon seluler. Meskipun teknologi sekarang sudah canggih dengan menampilkan muka orang yang terhubung dengan kita cuma lewat satu sentuhan di layar seluler, itu semua tidak membikin Lee Jung-hwa tenang. Dia masih memikirkan ibunya di tengah-tengah kesibukan; di tengah persaingan karyawan yang saling menjelekkan di belakang punggung. Deru besi berdencit menyentak kesadaran Lee Jung-hwa. Dia kembali ke dalam realita. Di depannya duduk anak kecil beserta ibunya.

Jung-hwa memilih berpaling ke kaca jendela. Dengan bertopang dagu, dia membayangkan apakah akan tetap berada di ibu kota dan terus menjalani kehidupan yang monoton begini. Apa semua ini sepadan dengan yang dia terima. Dengan meninggalkan kehidupannya di kampung halaman tempat dia lahir dan besar, apakah yang dilakukan Jung-hwa di sini sangkil untuk memutus segenap trauma masa lalunya? Sosok mengerikan ayahnya masih tetap membayang-bayangi kehidupan Jung-hwa.

Waktu Jung-hwa menginjak bangku sekolah menengah, ayahnya yang sudah lama pergi tiba-tiba pulang ke rumah. Dekil dan tampak begitu kacau, ayahnya pulang buat mengobrak-abrik lemari dan mencuri uang ibunya. Jung-hwa sudah bertambah dewasa. Tubuhnya sudah setinggi ayahnya. Dia mencoba menghentikan ayahnya, tapi ketakutan masih sarat dalam dirinya, buah trauma akibat kelakuan ayahnya. Jung-hwa dan ibunya cuma bisa merelakan uang yang ditabung sekian lama raib digondol lelaki tua biadab itu. Sejak saat itu si ayah lantas minggat lagi.

Kecemasan Jung-hwa kembali timbul. Bagaimana kalau selama dia bekerja jauh dari rumah, ayahnya kembali muncul dan mencuri uang ibunya. Bagaimana kalau ibunya merahasiakan hal itu dari Jung-hwa. Bagaimana kalau ibunya lagi-lagi kena pukul ayahnya setelah bertahun-tahun tidak hadir dalam hidup mereka.

Jung-hwa menghela napas. Bunyi besi saling bentur sesekali terdengar walaupun pelan saja. Ritme hidup lamban yang dijalaninya di kota besar bisa saja kebalikan dari jalan hidup ibunya yang sudah lama tidak dia temui secara fisik. Jung-hwa kembali cemas.

***

Turun dari kereta, Jung-hwa memutuskan saatnya kembali menemui ibunya. Namun, begitu keluar dari kereta, keputusan mendadak itu mengendur seiring langkahnya kian menjauh dari peron. Jung-hwa merasa lapar. Tak jauh dari tempatnya melangkah terdapat kedai tteokbokki. Jung-hwa memesan semangkuk sup tteokbokki. Penjualnya setua ibu Jung-hwa. Perasaan yang tadi mengendur kini menguat. Dia musti mengambil keputusan. Tapi, sebelum itu, semangkuk tteokbokki sudah sampai di mejanya. Udara dingin kian menebal. Malam semakin jauh larut.

Esoknya, setelah bugar sehabis tidur lelap kemarin, Jung-hwa sudah membulatkan niat. Dia bingkas dari ranjang, menuju kamar mandi lalu menggosok gigi dan bercukur. Dia membasuh mukanya agar segar. Setelahnya dia keluar apartemen dan memutuskan lari pagi.

Keputusan Jung-hwa kini sudah mantap. Namun, sebelum itu, dia harus mengabari ibunya.

“Aku akan pulang ibu. Berangkat dari sini nanti jam 9.”

“Kau sedang libur? Izin cuti?” tanya ibunya.

Jung-hwa diam sebentar. Dia memantapkan hati terlebih dulu. Rasanya sudah bisa dikatakan. Jung-hwa terang-terangan mengatakan keputusannya.

“Kau gila apa bagaimana? Kariermu di sana sedang bagus. Kenapa memilih pulang?”

“Aku tidak bisa membiarkan ibu sendirian. Aku juga takut ayah akan berbuat yang tidak-tidak pada ibu.”

Ibunya tertawa. “Dia sudah pergi, tidak pernah lagi kembali. Ibu tidak apa-apa. Kau tenang saja dan jangan berhenti bekerja. Kau jangan patah semangat. Jangan cemaskan ibu.”

“Tapi, ibu…”

“Jung-hwa anakku. Kau tahu kan ibu tetap bertahan meski disiksa ayahmu. Kau pun juga begitu. Kita orang yang tak kenal takut. Hanya gara-gara mencemaskan ibumu, kau memilih pulang dan berhenti kerja. Itu namanya pesimis. Ibu tidak suka. Berjanjilah pada ibu, jangan lagi-lagi mencemaskan ibu. Ibu sudah tidak apa-apa. Kau tenang saja.”

Jung-hwa sebentar berpikir. Lantas dia menjawab.

“Ibu, aku tidak bisa menjanjikan hal seperti itu. Aku ingin pulang. Mungkin beginilah putra ibu. Aku kadung merindukan ibuku sendiri, dan apa salahnya itu semua, Bu? Di sana aku juga bisa kerja yang lain, pasti ada jalan buatku. Ibu tenang saja.”

Dari ujung saluran terdengar suara ibunya terisak. Ibunya lama tak menyahut omongan Jung-hwa.

“Bu?”

“Apa?”

“Bagaimana? Aku boleh pulang tidak?”

Ibunya kembali terdiam.

“Terserah kau, Nak.” Akhirnya ibu Jung-hwa menyerah. “Ibu mungkin tidak bisa mencegahmu. Tapi pikirkan lagi dulu.”

“Aku sudah memikirkannya betul-betul, Bu.”

“Baiklah. Jika memang demikian keputusanmu.”

Jung-hwa sudah pasti atas keputusannya. Dia pun beres-beres. Menulis surat pengunduran diri untuk perusahaannya lantas mengeposkannya. Sekalipun dia sudah menghubungi beberapa koleganya yang mungkin senang mendengar dia mengundurkan diri.

***

“Lantas, sekarang bagaimana kau akan menghidupi dirimu, Jung-hwa?” tanya ibunya.

“Begini, Bu. Aku sudah punya rencana apa yang bakal kulakukan setibanya aku kemari. Aku akan membuka jasa layanan yang pastinya bakal mengejutkan orang-orang; sebuah jasa yang belum pernah dipikirkan orang lain sebelumnya. Pekerjaan ini akan menjadi satu-satunya hal baik yang cuma bisa dipikirkan oleh satu orang, yakni oleh diriku saja,” jawab Jung-hwa dengan mimik meyakinkan.

“Lalu apa jasa itu tepatnya? Apa yang mau kau sodorkan pada orang-orang di luar sana?” ibunya bertanya sembari mengambil sebotol teh dingin untuk Jung-hwa yang baru saja tiba setelah berkereta selama berjam-jam.

“Menjual hidupku, Bu.”

Ibu Jung-hwa menatapnya tak percaya. “Maksudmu bagaimana, Nak?”

“Artinya aku akan melakukan apa saja untuk orang yang menyewa jasaku. Apa pun sekuka mereka. Tentu saja setelah teken kontrak dan berbagai formalitas lainnya. Pokoknya ide jasa ini belum pernah ada, Bu.”

Ibunya berdiam dan memutar bola matanya, bingung. Namun, pada akhirnya ibunya tersenyum.

“Kalau itu yang ingin kau lakukan di sini, terserahlah.”

Jung-hwa mengangguk dan ikut tersenyum.

Kota G di ujung barat Korea Selatan tidak begitu dikenal. Penduduknya sedikit. Penduduk usia produktif malah lebih sedikit. Yang bisa dibanggakan dari kota ini cuma pemandangannya alami dan indah. Selain itu, tidak ada. Jung-hwa memang memutuskan sesuatu secara mendadak, terlebih sesuatu yang lahir karena perasaan melankolik merindukan ibunya. Meski demikian, Jung-hwa harus mengambil langkah pertama.

Lantas, hal berikutnya yang dia lakukan adalah memasang iklan jasa di kolom penawaran koran lokal.

LEE JUNG-HWA SIAP MELAYANI ANDA!

Saya lelaki umur 32 tahun. Sekian tahun bekerja di Seoul dan sekarang pulang demi mengabdikan diri untuk kotaku tercinta. Saya menawarkan jasa menjual hidup pada siapa pun penduduk di sini. Yang saya maksud adalah bisa melakukan apa saja demi klien asal tidak perbuatan jahat. Saya siap jadi teman, penasihat, dan apa pun itu untuk Anda! Hubungi nomor xxxx xxxx untuk keterangan lebih lanjut.

Pada minggu pertama, tidak ada orang yang menghubungi Jung-hwa. Begitu juga minggu berikutnya. Jung-hwa kadung malu dengan ide yang mencuat dari kekalutan dirinya waktu naik kereta sepulang kerja. Namun ibunya menghibur Jung-hwa. “Paling tidak kau bisa mencari pekerjaan lain. Pasti ada pekerjaan untukmu di kota ini. Asal mau mencari.”

Jung-hwa mengkerut. Dia memutuskan hendak mencari kerja di sekitar rumahnya setelah menyerah dengan iklan konyol yang ditawarkannya itu. Tapi ujug-ujug seseorang datang ke rumahnya suatu sore.

Seorang perempuan sepantaran Jung-hwa membaca iklannya beberapa pekan lalu. Dia memutuskan menyimpan koran itu.

“Tidak ada telepon masuk. Lantas bagaimana Anda bisa datang kemari?”

Perempuan itu tersenyum dengan pipi merona. “Kamu tidak mengenaliku, Jung-hwa? Ini aku teman SD-mu, Ji-ah.”

Jung-hwa menimbang-nimbang sebentar. Sesekali dia mengernyit sembari mengusap-usap dagu. Lantas dia tersentak. “Oh, si tukang nangis, Ji-ah!”

Ji-ah memukul lengan Jung-hwa pelan. “Nah, kamu sudah ingat. Aku mau kamu menjaga anakku, sementara aku pergi mencari suamiku yang kabur begitu saja dua bulan lalu.”

Jung-hwa terkejut. “Permasalahanmu rumit. Tapi kalau cuma jaga anak, aku bisa. Serahkan padaku. Jaminan anakmu bakal aman!”

“Aku mau kamu jaga anakku seminggu. Umurnya empat tahun dan dia suka rewel. Pokoknya kamu harus membuatnya tenang dan sebisamulah bagaimana agar dia betah. Nanti kamu akan kuperkenalkan sebagai paman jauhnya.”

“Aku terima pekerjaan ini. Serahkan padaku. Kamu cari suamimu sampai ketemu.”

“Perkara mencari suamiku gampang saja. Aku tahu tempatnya. Masalahnya, adalah apa dia mau pulang atau tidak.”

“Hm. Kalau begitu aku akan berdoa supaya dia menurut padamu.”

Ji-ah tertawa. Jung-hwa merasa si tukang menangis yang dikenalnya kini malih jadi perempuan tangguh yang sulit menangis.

Pekerjaan pertama Jung-hwa berjalan mulus meski pernikahan teman waktu dia kecil itu menemui jalan buntu. Pada akhirnya kawan Jung-hwa memutuskan bercerai dengan suaminya. Langkah yang bagus, pikir Jung-hwa. Lebih baik berdiri sendiri daripada diisap sampai lampus, komentarnya dalam hati.

***

Jung-hwa menjalani berbagai situasi aneh. Menjadi kuda-kudaan buat ditunggangi anak orang kaya; kawan bicara perempuan tua yang ditinggal mati seluruh keluarganya; mengenakan kostum panda lantas membeli shochu di minimarket dan mengakibatkan Jung-hwa diinterogasi polisi, barulah setelah itu dia dibiarkan lepas sehabis kliennya menjelaskan jasa yang ditawarkan Jung-hwa berikut dua botol minuman untuk bapak polisi. Ada juga Jung-hwa mengikuti seminar cara menanam selada di atap rumah lalu mencatat poin-poin pentingnya demi si klien yang tidak bisa hadir. Semua dilakukan Jung-hwa secara profesional. Jasa menjual hidup milik Jung-hwa makin diminati penduduk kota. Dia semakin dikenal.

Ibunya merasa senang, ide aneh Jung-hwa berhasil; sesuatu yang terdengar ganjil, konyol, tidak wajar bisa menuai kesuksesan dan itu dilakukan putranya. Lee Jung-hwa meyakinkan ibunya dengan pekerjaan barunya. Setelah merasa sudah menjadi profesi betulan baginya, Jung-hwa memasang di atas rumahnya papan dengan lampu kalimantang yang kelihatan amat nyalang pada malam hari bertulisan: LEE JUNG-HWA MENJUAL HIDUP. SIAP MELAYANI ANDA! Walau dari jauh, pendar lampu bakal terlihat oleh siapa pun.

Tidak ada lagi namanya persaingan dalam pekerjaan baru Jung-hwa; begitu pula tidak ada lagi menjilat atasan. Kendati Jung-hwa sewaktu bekerja di Seoul tidak sering melakukan hal demikian, praktik tersebut dianggap wajar jika ingin sukses dalam karier di kota metropolitan. Di sini Jung-hwa adalah tuan bagi dirinya sendiri. Dia bekerja sendiri, mengurus segala sesuatunya seorang diri. Tak ada yang menggerakkan dirinya kecuali dia sendiri. Jung-hwa sudah betah kembali di kampung halaman, tidak perlu lagi menengok masa-masa di kota besar macam Seoul. Sekarang yang Jung-hwa inginkan hanyalah hidup bahagia bersama ibunya.

***

Bisnis berjalan lancar. Semulus jalanan kota yang bersih dan terang. Jung-hwa menjalani hari sesuai jadwal serta permintaan jasa. Jung-hwa membahagiakan ibunya dengan membelikan kalung permata, pergi makan bersama di restoran mewah satu-satunya di kota, mengajaknya ke bioskop menonton film-film lawas. Cuma ada satu hal yang kurang bisa ditanggapi Jung-hwa menyoal bagaimana membahagiakan sang ibu, yakni keinginan ibunya supaya Jung-hwa segera menikah. Jung-hwa senantiasa mengelak bahwa belum saatnya bagi dia untuk melakoni kehidupan berumah tangga.

Ibunya sekali waktu menyerah, tapi terkadang permintaan itu kembali timbul. Jung-hwa sekali lagi mengelak. Kembali berucap bahwa belum saatnya bagi dia menikah; uangnya belum terkumpul; dan berbagai muslihat pengelakan. Jung-hwa tak ingin membikin ibunya sedih dengan kenyataan bahwa mungkin dia sudah telanjur takut pada wanita. Dia pernah menjalin percintaan jauh di masa lalu, tapi gagal. Empat kali Jung-hwa menjalin hubungan asmara, tapi tidak ada yang bisa dikatakan sukses. Kini dia melihat hidup bukan untuk berkembang biak, melainkan demi memupuk kekayaan. Jalan itu masih jauh baginya. Jung-hwa sangat sadar hal tersebut.

Orang berdatangan meminta jasa hidup Jung-hwa. Semakin lama Jung-hwa menjalani profesi ini, makin dia mahfum: Dengan menawarkan hidup demi membahagiakan orang lain, orang sudah bisa bahagia dengan sendirinya. Ada banyak cara berbahagia, sekalipun hanya seorang diri tanpa pasangan. Namun pemahaman yang mengental dalam pikiran Jung-hwa ini takkan dikatakan kepada ibunya, takut ibunya akan sedih mendengarnya.

Sampai suatu hari seorang klien yang mengontaknya datang. Klien keenam bulan ini mengetuk pintu rumah Jung-hwa. Setelah beberapa kali ketukan, Jung-hwa membuka pintu. Orangnya kurus kering, berkepala plontos dengan seringai menampakkan gigi-gigi yang sudah tanggal sana-sini tiap kali menyunggingkan senyum. Usianya sekitar 70. Bajunya lecek tidak disetrika dan di lehernya ada bekas sayatan lumayan dalam yang sudah kering. Ditaksir dari lukanya sepertinya sudah bertahun-tahun lalu.

Jung-hwa tidak begitu memperhatikan secara mendetail bagaimana muka lelaki tua itu.

“Silakan masuk,” ujar Jung-hwa.

“Baik. Lama tidak jumpa,” sahut orang tua itu lalu memasuki rumah Jung-hwa. Bukan, rumah si lelaki tua.

Jung-hwa terhenti di ambang pintu. Dia pun akhirnya mengerti. Jung-hwa terkejut sampai-sampai melonjak mundur dari pintu. Orang peot di hadapannya adalah ayah Jung-hwa.

Itulah saat Jung-hwa menyesal memilih membuka jasa menjual hidup. Si ayah yang kini sudah tua masih memperlihatkan kuasa mengerikan di hadapannya.

“Aku datang untuk mengambil uangmu. Sebagai anak, kau harus berbakti melayaniku. Orang tuamu bukan hanya ibumu semata, aku juga orang tuamu, Jung-hwa. Aku ayahmu. Nah, sebagai ayah, aku berhak atas uang jerih payahmu,” tutur orang tua itu sembari terkekeh.

Lidah Jung-hwa kelu. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dari ruang dalam terdengar ibunya sedang bersenandung sembari memasak. Jung-hwa tak ingin ibunya menderita lagi. Tatapan Jung-hwa nanar terpaku ke arah kehampaan. Jung-hwa membatin, sejak kecil dia selalu dibuat tak berdaya kalau berhadap-hadapan dengan ayahnya. Luka masa lalunya kembali terkuak.

Pada waktu itulah Jung-hwa memilih mengakhiri kengerian ini dengan meminta ayahnya menunggu di ruang tamu terlebih dulu. Jung-hwa beralasan akan mengambil uang di lemari penyimpanan. Ibunya sempat bertanya pada Jung-hwa mau apa dia mencari pisau daging. Jung-hwa tidak menjawab. Pandangannya sekadar menampilkan orang yang tampak gelisah. Waktu itu ibu Jung-hwa belum merasakan hal yang akan terjadi berikutnya. Barangkali lantaran hidup sudah terlampau tenang, kecemasan sudah tidak menggayuti dadanya. Ibu Jung-hwa orang optimis sebagaimana dulu.

Tiga jam kemudian polisi datang ke rumah Jung-hwa untuk membekuk dirinya yang memilih menyerahkan diri setelah menghabisi ayahnya. Ibunya menangis menyaksikan kepergian putranya dengan tangan diborgol. Jung-hwa sempat berbalik dan tersenyum menenangkan ibunya. Namun tentu saja upaya demikian sia-sia; cuma menambah beban duka bagi orang yang kembali terpisah dengan anaknya. Meski, bagaimanapun, Jung-hwa berhasil membalikkan keadaan. Untuk sekali dan terakhir kali.

Mlati Lor, September 2023

Bagus Dwi Hananto lahir dan tinggal di Kudus, Jawa Tengah. Novelnya yang sudah terbit Tokyo Red (2022). Buku puisinya berjudul Monolog Angin dipublikasikan dengan nama Bagus Burham pada 2014.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo