Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

”Kau lahir di zaman yang kacau. Tempat yang kita tinggali ini bukan huta kita. Marga kita tidak ber-huta di sini. Karena aku terdampar di sini, kau tidak ber-huta. Jalan yang akan kau tempuh masih panjang, aku tidak mungkin menyertai kau nanti.”

Demikian sang kakek alias ompung mengungkapkan kegundahannya kepada Tondinihuta, cucunya. Ya, huta adalah kampung halaman sumber kehidupan tempat orang Batak berpijak dan tempat pulang setelah sekian lama merantau. Justru karena itu, sang kakek memberi nama cucunya Tondinihuta. Nama Tondinihuta—yang berarti jiwa atau roh kampung halaman—menjadi semacam penjelmaan dan pengingat akan huta ompung-nya.

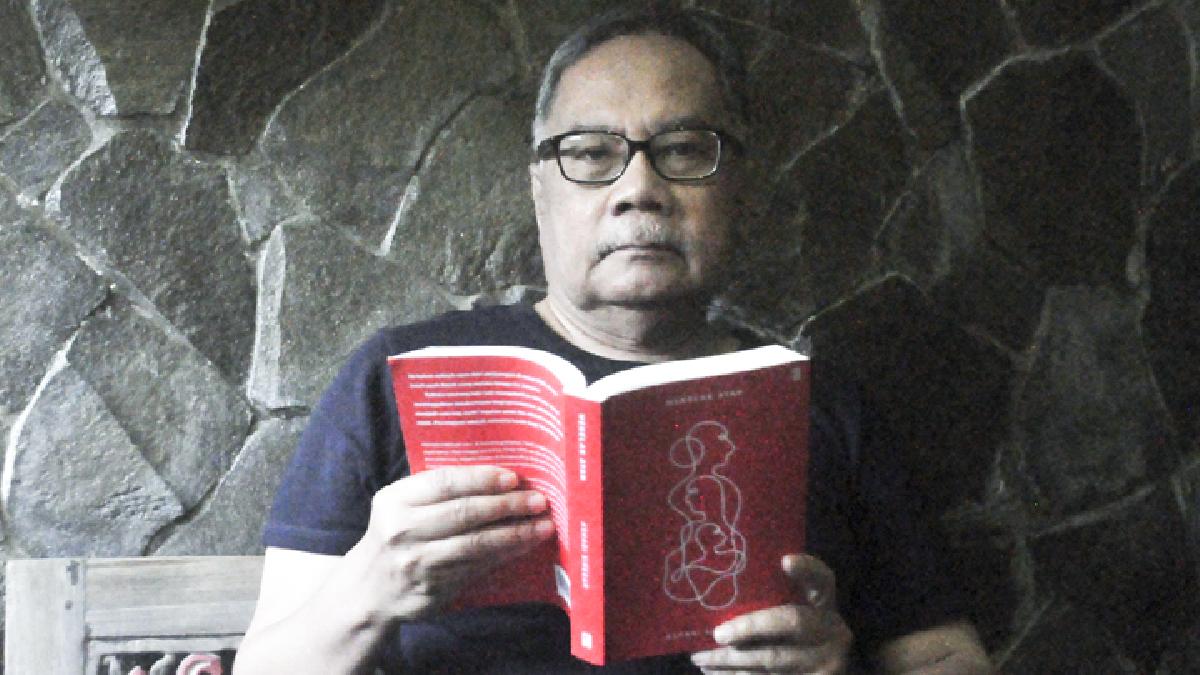

Tondi—sebutan untuk Tondinihuta—adalah sosok sentral dalam novel Menolak Ayah karya Ashadi Siregar, yang tidak lain pengarang novel lama terkenal, Cintaku di Kampus Biru. Dalam novel barunya ini, Ashadi mengambil budaya dan masyarakat Batak sebagai setting-nya serta peristiwa politik Indonesia sejak pasca-kemerdekaan sampai peristiwa berdarah 1965 dan sesudahnya sebagai bingkai ceritanya.

Menolak Ayah

Penulis : Ashadi Siregar

Penerbit : Kepustakaan Populer Gramedia, Juli 2018

Tebal : 434 halaman

Setting budaya dan masyarakat Batak ini secara transparan terlihat dari lima bagian novel, yang masing-masing diberi nama ”Marga”, ”Begu”, ”Inang”, ”Perang”, dan ”Amang”. Begitu buku ini kita baca, memang, Ashadi serasa sedang mendedah kebatakannya entah untuk dikenang entah untuk digugat atau kedua-duanya.

Kepedihan Tondi akan keadaan ompung-nya tidak sebanding dengan kepedihannya akan perilaku ayahnya, Pardomutua. Saat Tondi masih berumur dua tahun, Pardomutua minggat meninggalkan Tondi dan ibunya, Halia. Sejak itu, Halia tersiksa karena tidak pernah dijenguk lagi tapi juga tidak pernah diceraikan. Demikian sakit hati merasuki jiwa Tondi. ”Wajah memang untuk dikenang. Tetapi andaipun dapat dikenang, bukankah akan menambah nyeri? Karenanya keinginan yang selalu tumbuh adalah menghapus setiap kenangan” (halaman 56). Beginilah gambaran hubungan batin antara Tondi dan ayahnya.

Sementara ayahnya berjaya jadi orang besar di Jakarta, Tondi dan ibunya hidup susah berjualan pisang goreng di Siantar. Setelah lulus sekolah menengah pertama, Tondi masuk sekolah guru atas (SGA) dengan harapan mendapatkan ikatan dinas. Karena nilainya tidak memadai, Tondi tidak memperoleh ikatan dinas. Akhirnya, dia keluar.

Terlalu berat bagi seorang penjual pisang goreng membiayai anak di SGA. Untuk membantu kehidupan ekonomi ibunya, Tondi menjadi kenek bus antarkota. ”Bah, ompung-nya seorang datu bolon, amang-nya seorang pembesar di Jakarta. Apakah dia harus terbenam di rute Medan-Jakarta?” Itulah kondisi ironis Tondi. Malah dia pernah ”disetubuhi” di jok belakang oleh Habibah, ibu muda penumpang yang sedang menuju Sidempuan!

Tidak puas dengan situasi hidupnya, Tondi memutuskan meninggalkan pekerjaannya sebagai kenek bus dan bergabung dengan Kolonel Simbolon, pemimpin Dewan Gajah, melawan tentara pusat. Di situlah dia bergabung dengan PRRI.

Dengan latar belakang kehidupan Tondi semacam itulah kisah perang berbagai kelompok di Sumatera melawan Jakarta yang diceritakan dalam novel ini menjadi menarik. Novel yang kaya dengan data sejarah ini bisa menjadi arena menarik untuk menafsir ulang sejarah secara estetis.

Perang ternyata dihayati secara berbeda oleh kelompok-kelompok yang terlibat. Bagi orang semacam Tondi, yang hidup di daerah di Indonesia yang baru saja merdeka, perang barangkali tidak terlalu politis. Perang hanya ungkapan kejengkelan atas absurdnya arti merdeka. Bahkan Tondi pernah berujar, ”Tidak. Aku tidak mau berperang. Aku cuma mau meninggalkan Siantar. Aku tidak tahu harus berbuat apa sejak aku tidak sekolah lagi.”

Ucapan semacam ini barangkali bisa merendahkan bobot politis dari perang itu. Terlepas dari berbagai kemungkinan tafsir akan perang, ada kegetiran yang sulit diingkari, yaitu hubungan antara ibu Tondi dan ayahnya mirip dengan hubungan antara daerah dan Jakarta: dikawini, disetubuhi, ditinggalkan pergi, tapi tidak diceraikan. Di sana ada arena alegoris yang bisa dipakai untuk menafsirkan banyak hal tentang sejarah kita.

ST. SUNARDI, DOSEN PROGRAM S-3 KAJIAN BUDAYA UNIVERSITAS SANA DHARMA, YOGYAKARTA

Menghidupkan Imajinasi Batak

Setelah terbenam selama 36 tahun dalam kesibukan mengurusi pendidikan jurnalisme, novelis Ashadi Siregar mulai lagi menulis novel pada 2010. Novel teranyarnya yang berjudul Menolak Ayah itu diterbitkan pertengahan Juli lalu. Novel ke-13 Ashadi ini se-olah-olah menjadi pembasuh dahaga penikmat karya sastranya setelah Sunyi Nirmala terbit pada 1982.

”Setelah 1982, dunia nyata betul yang saya urus. Tak ada kesempatan berimajinasi,” kata Ashadi saat ditemui di rumahnya di Dusun Minomartani, Desa Condong Catur, Depok, Kabupaten Sleman, Jumat akhir September lalu.

Ashadi disibukkan sebagai dosen di Jurusan Komunikasi Universitas Gadjah Mada dan mengelola Lembaga Penelitian Pendidikan Penerbitan Yogya sejak 1992. ”Keinginan berimajinasi itu tetap ada,” ujar penulis empat novel yang difilmkan ini: Cintaku di Kampus Biru (1974), Kugapai Cintamu (1974), Terminal Cinta Terakhir (1976), dan Sirkuit Kemelut (1976).

Beban ”dunia nyata” itu mulai berkurang ketika dia pensiun sebagai dosen. Kerinduannya menulis novel dipuaskan dalam 434 halaman yang mengisahkan orang Batak yang hidup sejak masa kemerdekaan hingga pasca-peristiwa Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada 1958.

Itu bukan semata karena Ashadi adalah laki-laki Batak kelahiran Pematangsiantar, Sumatera Utara, 73 tahun lalu. Sejak menetap di Yogyakarta pada 1964 hingga kini, dunia Bataknya memudar. Dua anaknya tidak paham Batak. Ia pun bingung, dengan metode apa mengajarkan nilai-nilai adat dan bahasa Batak. Bahasa Batak yang dikuasainya pun sebatas bahasa pergaulan.

Ashadi yakin banyak keluarga perantauan semacam dirinya. ”Saya harus menulis sesuatu yang dalam imajinasi saya tuliskan nilai kebatakan itu,” kata Ashadi, yang pada 27 September lalu menerima Anugerah Kebudayaan Kategori Satya-lancana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Lahirlah tokoh Tondinihuta. Tondi hidup di empat masa: sebelum kemerdekaan, pasca-kemerdekaan, sebelum PRRI, dan setelah PRRI. Tondi digambarkan sebagai anak yang diabaikan ayahnya, Pardomutua. Dia hidup dari kasih sayang ibu serta kakek dan neneknya, orang tua kandung ayahnya.

Lewat Tondi pula Ashadi menafsirkan ulang Oedipus complex—bukan sekadar anak laki-laki yang mencintai ibunya, melainkan anak lelaki yang mencintai ibunya karena membenci ayahnya yang kejam. Tak aneh, tiap kali berinteraksi dengan perempuan, Tondi memilih yang lebih dewasa, lewat sosok Habibah, Longgom, dan Siti Rohana.

Ashadi menyisipkan deskripsi seks dalam novelnya secara halus. ”Awalnya khawatir dipersoalkan. Ternyata tidak. Mungkin makin tua saya makin halus mengimajinasikan soal seks,” kata Ashadi, tertawa.

Tokoh-tokoh di novel ini hasil daya khayal Ashadi. Seperti novel-novel sebelumnya, setting ceritanya berpijak pada fakta, meski tokoh-tokohnya fiktif. Latar belakangnya sebagai jurnalis dan pendidik jurnalistik tak bisa memisahkan begitu saja karya fiksi dari data dan fakta. Ashadi mengakui ini novelnya yang paling serius. ”Karena setting-nya butuh riset serius,” ucapnya.

Cintaku di Kampus Biru berlatar kehidupan di kampus yang bagi Ashadi tak perlu riset. Jentera Lepas, yang berlatar pasca-peristiwa 1965, berdasar pada percakapan dengan beberapa orang yang dituduh terlibat PKI. Dalam Sunyi Nirmala, yang berkisah tentang perempuan karier di Jakarta, risetnya sebatas hasil percakapan dengan kenalannya.

Ashadi mengaku mengalami kecelakaan. Naskah novel yang telah ditulisnya sejak 2010 dan disimpan hilang lanta-ran laptopnya rusak. Untung, ada beberapa naskah yang telah dicetak. Itu pun membuat Ashadi pening dan setengah putus asa harus mengetik ulang atau memakai jasa pengetikan. ”Kan, tak lazim diketikkan orang lain. Dulu pun ketika mengetik selalu sekali jadi,” ujarnya.

Walhasil, lembar-lembar naskahnya mangkrak tiga tahun. Hingga muncul teknologi scanner dan software yang mengubah dokumen menjadi file Word. Ashadi pun kian intens mengetik novelnya. Dalam sehari bisa sepuluh lembar dihasilkan—meski kadang tak tersentuh berbulan-bulan. Naskah lengkap sampai di meja penerbit pada 2016 dan menunggu proses penerbitan dua tahun lamanya. Pada 4 Agustus lalu, novel bersampul merah itu diluncurkan di Rumah Budaya Tembi.

PITO AGUSTIN RUDIANA

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo